�Q�O�O�R�N�S���P�O��

�s��V�V�������̍r���Ƙa��

�u�{�v�S�����i�u�k�Ёj�f�ڒ�

�Q�O�O�R�N�O�P���P�T���i���j

�u����߉������v���ς�

�@�P�S����A�����̉��k��u�U�E�X�Y�i���v�ŁA���c�R�̎莖��Ёu����߉������v�i�\���E���o�@���c��O�j���ς��B

�@�u���悲����E�����ǂ�̂邬�v�ƓǂށB�����l�N�i�P�V�R�X�j�����A�L�|���ŏ������ꂽ�A�O�喼��̍�ҁE���؏@��ɂ��l�`��ڗ��ł���B

�@���͓�k���A�o��l���͍��t���A���蔻���A���̍Ȋ琢�A�ƕ����ƁA�u���b���v�̏����ւ������Ǝv���邩���m��ʂ��A���ɂ��炸�B������̕�����s��ł���B�Ƃ������A�ԕ�Q�m�����Ƃ͉���W���Ȃ��B�u�����L�v��\��u���蔻��槎����v�ɑ�ނ�������u�����L�̐��E�v�̋����ł���B�u���b���v�ŏ��@��{�点�Ă����V�ԂȎt���́A�����ł͏�ق������s�����Ƃɕ`����Ă���̂��ʔ����B

�@���̏�ڗ��́A�P�X�X�P�N�Ɋ����������܂ł́A���̋Y�Ȃł������B

�@��g�V�ÓT���w��n�u�|�c�o�_�@���؏@���ڗ��W�v�ŏ��߂Ė|����ǂƂ��̈�ۂ͍����Y��Ȃ��B

�@��ǎO�Q�A�J������A���]���|�B

�@���{�~�X�e���[���w�j��̌��삾�Ǝv�����B

�@�l�`��ڗ��A�ۖ{���́u��̍��g���b�N�v���́u�������v���̂Ɨǂ�������B�m���ɁA�Y��ȍ\�z�A���G�Ȑl�ԊW�A�u���́v�̂���A�U��A���h���ȂǁA�u�������v�̗v�f�͑�Ȃ菬�Ȃ�ǂ̊ۖ{����Ă���B�������A���́u����߁v�̓nj㊴�͌Q���Ă����B�˔@�E�b�`���������킳�ꂽ�l�ȏՌ��̂��ƁA����܂Œ��菄�炳��Ă��������̎�����������ɓۂݍ��߂ė���B���̊��G�͉f��u�X�e�B���O�v��A�A���\�j�[�E�V�F�[�t�@�[�́u�T��E�X���[�X�v�̉����ɒʒꂵ�Ă���B�������A�������p�������̂ł͂Ȃ��A����̊ۖ{���̗v�f���ő���L���Ɋ��p�����ɉ߂��Ȃ��̂ł���B

�@�]���āA�����ł��ŏ����̑e���������Ȃ����Ƃ��������肢�����B�����Ă��܂��A�ǎ҂̊y���݂�D�����ƂɂȂ邩�炾�B

�@���͓�k���B�����̍���ŐV�c�`��͑������̍��t���i�R�{�F�Y�j�ɓ������B�����̒�E�������`�i���������j�͋��ŌZ�ւ̖d������ĂĂ���B���`�̌��ɁA�`����̕����E���蔻���i�Y�O�B�j�E�琢�i������b�q�j�v�w�Ƌ`��̍ȁE���������i�R���Δ��j���~�Q�B���`�́A���˂Ďv������������䂪�҂ɂ���ƁA�V�c�̉ƕ�E�S�ۂ̑������ɕԂ�����ɁA�����������o���l�v������B�����͑����̑��ɋ`�哢���̐ܕ��������т̑܂̕Ԋ҂𔗂邪�A���`���̎茳�ɂ͂Ȃ��B���ǁA���q�؍ݒ��̎t���̋A����҂��āA��������Ƃɂ���B

�@���̎t���́A���q����̋A�r�A���R�̑������P����琢�Ɉ�ڍ���B�琢�t���̖q�̎��]�i����^�|�j�ɗ��̎�莝���𗊂ނ̂����c�B

�@���G�ȑS�ܒi�̏�ڗ����A���c��O�͂قƂ�Ǐȗ����邱�ƂȂ��A�P���ԂS�O���Ō����Ă��܂��B���̗͋Ƃ������B�l�`��ڗ��̗l��������������ꂽ���؏@��̃Z���t�Ǝ��͂��A�X�s�[�f�B�[�ɕ�����ь����Ă���B���̂��Ƃ́A���������Ɨ͋������ƁI�]�X����N�h�L���A�������̐��X�������O�̋��тɕς��B

�@�u����߁v�Ƃ́A��́u���Ȃ����ɏd������̏���߉䂪�܂Ȃ�ʂ܂ȏd�˂��v�̉̂ɗR�����邪�A���̌��Ŋ琢�̒�߈ȊO�ɁA���͓�d�̈Ӗ������߂��Ă���B

������̐����ڕW��B�������߂ɁA�l�Ԃ͂ǂꂾ�����ɂȂ��̂��B�ǂꂾ���{���̎����̏�ɋU��̉��ʂ����ċ�����̂��B�@�u�������v�B����̗l�ɒ��r�܂����v�w�ł����Ă��A�S�̓��ɂ͎h�X�������ӂ̌����B�������Ă���B�M���̍ŏ��P�ʂł���v�w�E�e�q�E�Ƒ��ł����Ă��A�푈�Ƃ��������̍ł��\�͓I�Ȕ����̑O�ł́A���ɂ݂͌��ɎE�������A���������A���ݍ���˂Ȃ�Ȃ��B�@

�o��l�������͊F�o���_�i��^�[�o���𒅂��A�����ЂȈߏցB�����Č����Β��ߓ��̃o�U�[���ɖ��������̗l���B

���́A���ߕ��؏@��̃Z���t���Ȃ���A�V�F�[�N�X�s�A�́u�w�����[�U���v��A�z�����B

��k���������K�N�푈�̌��̕B���������̂����A����̃A�t�K���ł���A�C���N�ł���A��k���N�ł���A���{�ł���Ǝv�����B���A��X�͔ۉ��Ȃ��푈�ւ̑I����˂������Ă���̂ł���A���̉Q���Ŕ@���Ɏ��Ȃ̑����Ǝ��R����邩�́A�����đ��l���ł͂Ȃ�����ł���i�����͂��̓��A�˔@�����Q�q�������j�B

�@����ł́A�u�S�ۂ̑����v�͌��h��̕Иr�ɁA�u�т̑܁v�̓����d�|�͂b�c�q�n�l�ɏے������B���̓�i��D�����Ƃ��u���`�v�ł���A���̑O�ő����̐l�X�����B���h��̕Иr�́A�\�͂Ƃ͏��F�l�Ԃ̍s�ׂł��邱�ƁA�b�c�q�n�l�̓f�W�^�����������@�����l�Ԃ��x�z���鋰�|�ւƌq�����Ă����B�����č����A���E������Ƃ���Łu���`�̐킢�v���J��L�����A�u�S�ۂ̑����v�͂��鎞�́u�Ζ��v�A���鎞�́u�e���푈�v�ɉ����Ă���B

�@���́A�`��̒�e���`���i�쑺�x�j�Ƒ������`�Ƃ̍���𒇍ق����t���̙��Ŗ������B

��k���́u��`�v�̗��ŁA�^�̏����҂͎t���̗l�ȃe�N�m�N���[�g�ł��邱�Ƃ������яオ���ė���B��`�Ȃ��푈�B

�@����́A�O�i�ځu�t���فv�̓�����̋����ɂƂǂ߂��A�l�i�ځu�Z�������فv���o�����ƂŁA����ꑰ�̕������т������̂�]���������B���蔻���̍s���́A���Ȃ��琭������������邽�߂ɐ��������u����H����v�ł���A���̓��ʂ̌ǓƂ́A����̐�����˂�����ꂽ�悤�ɐ��X�����B

�@�܂��A�q�i�~�q�̍����@���A��e�̋��C��s�C���ɕ`���Ĉ�ۂɎc��B��i�ځu����فv�̎E���́A�{�����Ə�q�ɉf��e��p���Ď��ɖʔ����̂����A����͔���ꂽ�琢�Ə�q�Ƃ̋��������܂߁A�����E���ʂɍH�v�̗]�n������Ǝv�����B

�@�Ƃ���ŁA�u����߁v�͈�x�̕���̕���ɏ���Ă���B

�@�V�ۏ\��N�܌��͌�����u�R�D���b�Ɓv�B��ԖڂŁu����߁v�����i����O�i�ڂ܂ŊہX�����A���ꂪ�R�ǔV���̖��Ƃ����ݒ�ŁA��Ԗڂ͓�k�́u���O�ܑ�v�̍ĉ��ł������B�t���͎s��C�V���i����ڒc�\�Y�j�A�����͎s�욣�O�Y�A�琢�͔���h�O�Y�A�q�̎��]�͎s��㑠�A�����@�͔����V���A�����͎s�쏡�V��A�����͒�����g�ł������B

�@�u���v�̕��́A�C�V�������ܕ��q�E�폕�A�㑠�̎O�ܘY�A�h�O�Y�̏����������B

�@�u����߁v�̋�m������ł��̔z���߂�ƁA�������鏈���������A�����̋�����҂̒���_�ɉ��߂ē���������B

�@���ꂾ���̖�����A�̕�����A���y���̂�グ�Ȃ��Ƃ����̂́A�m�I�Ӗ��ȊO�̉��҂ł��Ȃ��B���́A�R�̎莖��Ђ��v��Ɍh������ƂƂ��ɁA����z���ꂽ�Ǝv�����B

�@�u�̕���l�S�N�v�̍������炱���A�����ꂽ����Q�J�ɐ������ł͂Ȃ��̂��B

�Q�O�O�Q�N�P�Q���R�P���i�j

���f��

���~�ɂȂ�ƁA�ǂ����Ă��^���s���ɂȂ��Ă��܂��B���X����₷���̎��Ȃ̂ŁA�w�߂ĕ������Ƃɂ��Ă���B

�ŋ߂��C�ɓ���̎U���R�[�X�́A���x�݂𗘗p���āA�ԍ�̋Ζ��悩��R�쉀�Ƃ̉����ł���B�ԍ₩��O���������A�w�����w�Z�̘e��ʂ��āA�J���{�W�A��g�ق��o�āA�V������B�����͐^�������T�؍�ɏo�āA����g�H�n���ĐR���V���O�ɏo��R�[�X���B�����ɂP���Ԃ�����A�ǂ��^���ɂȂ�B

�R�쉀�́A�ȑO�����߂��ɏZ��ł������Ƃ�����A���Ô��p�ق��痤����n���ė쉀�����̏\���H�Ɏ���H�́A���ɂƂ��ĉ��������A��D���ȋ�Ԃ��B���ɏt�̍����̔������E�������Ƃ�������M��ɐs�����������B�H�~���܂������Ƃ�Ɨ��������A��R�`���y���Ɛ^�������ɗ쉀�f���铹�H�ȂǁA�i�D�̎U�����[�g�ł���B

�����ł́A�ȑO�L�����ʂ�A�c����̕�A���h���Ă�܂ʒ��]�N�g���i�����̈⎙�j��̕�Ɏ�����킹��B���Ԃ�����A�����l�̒T��̎��Ԃɂ��Ă�B��v�ۗ��ʂ̋���ȕ�̉��ɁA�I���䒬�����ŋ]���ɂȂ����n���̕悪���u����Ă����肷��B�u�꒼�Ƃ�֓��g�̕�����̂������ł���B�l���Y�K�ƈ�㏀�V�������̂悭�����悪�A���ǂ�����ł���p�́A�Ƃ��ɋ��e�ɓ|�ꂽ���̖��F�̉^�����v���Ƃ��A��������̂�����B�쉀�̈�p�ɁA�Ȃ��������Ƃ̕����W�����Ă����悪����B�g�c�A�q��L���A���R���A����`���A���������Y�A���c�̖��A�ɏW�@�F�g�A���]��B���Ȃ��猻��j�̐X������Ă��邩�̗l���B

���̎U���̍Œ��A���͔������ꂽ����̎R�鏭���̂b�c�S�W�����Ƃɂ��Ă���B

��n�Ƌ`���v�B�����˔�ȑg�ݍ��킹�Ǝv���邩���m��Ȃ��B�������A�R��̊ܒ~�����[�����ƁA���Z�E�����̗͋����O�������Ȃ�������Ă���ƁA�쉀�̖����́u�Z�l�v�����̐����������A���̐l�������������Ɣ����Ă���l�ȍ��o�Ɋׂ�̂��B�Ⴆ�u��������v�̒i�A�֓��ʓ������͐��\�N��̎�����ŁA��ˑ��Y�����ɓ�����邱�ƁA�X�ɁA�������������߂ďo�w����̂ŁA���Č���Ƃ܂ŗ\�����āA���Y�g�ƕʂ��B�\�u�����v����t�Z���������t��Ə��̂͗e�Ղ��B�������A�R��̏�ڗ����Ă���ƁA���\�N���˂ɓ�����u���̓y�v�ƂȂ������ҁE�����̎��_�������܂����������B�u���݁v�������ɐ�����l�ԁE�����ɂ͍R����Ȃ��^���B���̉^�����ÎA����S�����悤�Ƃ���Ƃ���Ƀh���}������A�ߋ��E���݁E�����̎��Ԏ�����蕥�����s�v�c�Ȏ����o����B�u��������v���Ȃ����n������Ă���ƁA�ߋ���������������A�����̎��҂�����������̐l�����Î����Ă���l�ȁu�����v�ɋ����̂��B

�쉀�ɂ́A�����g�E�q��A����ڎs�쒆�ԁA���{�Y���A�Ɍ��X���̕������B�Z��ډ̉E�q��̉��Ï�ɂ��Ă͈ȑO�ڂ����q�ׂ��ʂ肾�B

�s�욣�\�Y�Ƃ̕揊�ł́A���ځE�\���ڂ̕�̖T��ɂЂ�����ƘȂޏ\��ښ��\�Y�i�O���j�E����v�Ȃ̕�ɋ���˂��ꂽ�B��s�����璆�N�Ŕo�D�ɓ]���A�̕���\���ԕ����Ŏs��Ƃ̌��Ђ����A���̉E�\���ښ��\�Y�a���ւ̓��������ЂƁB

�����͂��̂ЂƂ̐l�������B�u���\�Y�̉e�@�t�v�̗l�Ȃ��̂ЂƂɂ��āA��x�����Č������B

���t���̓�\����A���s�k����̋��s���`�|�p��w�ŁA�ΎR���̋�������ς��B���ڂ́u�����o�v�B����Q������ŁA��͐�삪�c���������Ƃ����̂ł�����𗊂�A��Ⴂ�Œ��R���̉�̃`�P�b�g���͂����B���������Ǝv���Ă�����A���͂��ꂪ�吳���������̂ł���B��ł͏@�F����ɂ��u�Đ��v�̂��ƁA���E���O�́u���������v�ƂȂ�B����������ƁA���H�ڂł͂Ȃ�����Ɍ��Ƃ����ʎ��I�ȑ��u�B�����ɏ�肩����̍�������𗊂�Ƀg�{�g�{�Əo�Ă���ƁA����Ȕw�i�Ȃǎז��B�����܂��������ł��܂��A�ЂƂ���̌|�݂̂������ɛ������Ă����B���������̉��ɃW�b�Ǝ����X���鐟���ȕ���B���O�̃A�h�i�㋞�̒j�j�Ƒł����������A���]����āu��@�t�v��������̎��݂��B�j���^�ς��č�����˂�����A��������ċ����Ă����̂͂����Ă��|�����A���̍������g��Q���u�������߁v�Ƃ�����݂�����ƁA�u�l�ԑ��݂̊��m�ƔߎS�v�ȂǂƂ�������l�̌����炳�����ݍ��݁A������悤�Ȃ���������B

��蕑�䂠��A����肠��̑�l����d�|���́u�����o�v���唚���������A���̐��́u���������v�����Ȃ�������A���������ۂɏI������ł��낤�B

���̖�A�_���ň����́A���Ƃ̂ق������������B

���s�����c�A�[�܂���܂����A�W�����E�_���[�u�s�k��������߂āv����g���X����㉺�Q���ŏo�ł��ꂽ���A�^���]�q���u����Ȃ��Ƃ܂ŊO���l�ɏ����ꂽ�ኬ��Ȃ��v�ƒQ���Ă����̂��Y����Ȃ��B���܂��ɐ�O�E�풆�j���ł��Ȃ��ł�����{�l��]���ڂɁA�܂��O���l�ɐ��j�܂�

����z���ꂽ�Ƃ������Ƃ��낤�B

�������A�̐S�̑咘��Y��Ă͂��Ȃ����B

�������u���a��\�N�v�i���v�Њ��j�B

���{�Ƃ������ƂƁA���{�l�̖��^�������a��\�N�Ƃ����N����^���ɋL���Ȃ���A�u���a�v�Ƃ�������@���悤�Ƃ���h�L�������g�ł���B��ꊪ�u�d�b�����̓����v���o���̂��P�X�W�T�N�W���B���̂P�Q���A����Ƒ�\���u�V�c�͌��ӂ���v���o�ł��ꂽ�B���L�q�͏��a��\�N�Z������܂ŁB���ɑ��̒����d���ł���B���̏��̐��݂́A��z�^�E���L�E���ȁE�s�����j�E�Ўj�A�z���ł��邠����j�������āA�����҂̐S�����ɔ����Ă����͋Ƃł���B�u�،˂́A�߉q�̘b���A�����v�����ł��낤�v�Ƃ����L�q�̍s�Ԃɂ́A���܂����~�ς��l�܂��Ă���B

���́A���̏�����{�́u���[�}�鍑���S�j�v���Ǝv���Ă���B�`�����̂͏d�b���������ł͂Ȃ��B�啧���Y�A�쌴�ɁA�������A����M�O�A���ؔ��ځA�Ԗ�e�A�������Y�A�����̕��m�A�ΘJ�w�������B���̐l���̗ݐς����̏��Ɍ����������Ă���B

���̐������A���{�̃}�X�R�~�͂������āA�^���̂��тȁu���́v�𝈝����Â��A���̍��̎s���̋��R�Ԃ�ƍ��ێЉ�ւ̖��m������ŗ����B���́u���̍��v�̏X�����ɉ���٘_���������܂Ȃ����A���]�N�g�̌��t�����A���̂悤�ȁu�ߑ�I�v�҂Ɋ������Ȃ��v���́A������u�����̉��o�b�^���|���v�Ɗm�M���Ă���B�������A�������̏���ㆂ��܂ł��Ȃ��A�u���̐����v�̘Z�\�N�O�A���ƈɂƂ����u�������v�����������ƁA���̓��{�Ő������c��ł����s�������́A�����āu�x����v���u���]�v�����ꂸ�A���X����̓I�ɐ����Ă����Ƃ������Ƃ��A�u�́X�̂��Ƃ��b�v�ł͂Ȃ��A�̂ɖ�����ׂ��ł��낤�B�u���a��\�N�v�͗��j�̍��킹���B���Ɏ��\���z���������������N���ێ�����A���̑咘����������Ɗ���Ă�܂Ȃ��B

�@�\�ܑ�ډH���q�傪���c���ŋq���������a��\�N�܌��\�l���A�O�c�����͎x���҂���u���|�̊����l�オ�肵�Ă���v�ƕ�������A�����B�O�N�O���́u�������y�̒�~�v�ʼn��������u�}�c�^�P�v�����́B�A���͑��i�ߕ����Q�d�E�����e�F�́A���a�Y�Ɩ\���Ɂu�s�푊��v�����A���{��w���̘a���H��̓�����k���i�u���a��\�N�E��ꕔ�V�@�����̏Đs�v�j�B

�u���a��\�N�v�́A�v��ʎ��_�Ɣ����ɖ������{�ł���B

�������w�������{�B�������u���a��\�N�@��ꕔ�P�O�@�V�c�͌��ӂ���v�i���v�Њ��j�B���c���O�u�،˓��L�����@���a�̂͂��܂�ŒT���v�i�v�z�̉Ȋw�Ёj�B��������ҁu�ߑ���肩�����b���v�i��g���X�j�B���ѐM�F�u�R�����̋t�P�v�i�V���Ёj�B�@���q�F�Z���u�Z��A�@�o�D�]���L��v�i��������E���������ہj�B�T�R��v�u���̃��V�A�@�X�^�[�����ƌ|�p�Ƃ����v�i��g���X�j�B�}���a�v�u���a�̌��v�i���c�o�Łj�B�ӌ��f�u�i���̕s���]�̂��߂Ɂv�i�����V���Ёj�B�W���G���E�A���h���A�X�u�푈���Łv�i�����o�Łj�B�����I�u��\�O���I�v�i�X�C�b�`�E�p�u���b�V���O�j�B���F�M�Ɓu���яG�Y�@���Əo����v�i�V���Ёj�B

���̖ډ��̊S�̏��݂́A�\���Ŏ悵�Ē�����Ǝv���B

�O���O�\���A���̃z�[���[�W���J�݂��Ă���A�������̂ŋブ�����o���B�z�[���y�[�W�ł̕��͌��J�ɂ͓������߂炢�����������A�����̕��X�̗�܂����A��P���̃A�N�Z�X�����A�J�݂��Ė{���ɗǂ������Ǝv���Ă���B���̗l�ȑf�l�ł��A�����̒m���ƈӗ~�Ǝ��Ԃ�������A�z�[���[�W�𗧂��グ�A���ł��v����l�X�ɔ��M�ł���B���낵��������A�f���炵������B

�V�N���A���̗]�H���Ɉ��������D�����菑�����Ă��������B

���ڝ��E�������E�����������X������肢�\���グ�܂��B

�Q�O�O�Q�N�P�P���P�X���i�j

�~�ʂ́u�}�_���E�}�N�x�X�v

�s�v�c�ŁA��S�I�Ȏ��݂������B�ϏI��������Ƃ��A���ɐS�Ɏc���Ă���B

�P�U���̓y�j���̖�A�I����z�[���ŊJ���ꂽ�s�A�j�X�g�E�����݂̃f�r���[�P�T���N�s�A�m���T�C�^���ł���B

����́A�����|��E����w�@���ƌ�A�n���K���[���{����w���Ƃ��āA�P�g���X�g���y�@�Ɋw�o�������B�A����͂s�u�E���W�I�E�����}�̂ȂNJe���f�B�A�ւ̏o�����͂��߁A�g�[�N�����������T�C�^���A�O�Ύ�����̉��y����ȂǁA���L�������𑱂��Ă����B�c���͑S����̑n�Ǝ҂ŁA�����𗬂ɐs�͂����́E����Õ������Ȃ̂����A�ޏ��������Ă������ɂ́A����ȁu���삳�܁v�̌����Ȃ�����e�𗎂Ƃ��Ă��Ȃ��B���̃o�C�^���e�B�[���ޏ��̐g�ゾ�낤�B

�ߌ�U��������n�܂������T�C�^���B

��ꕔ�́A���t�}�j�m�t�̋����ȁA�V���p���̖�z�ȁA�X�P���c�H�A�h�r���b�V�[�u��т̓��v�A���X�g�u�X�̂����₫�v�A�Ō�͂�͂胊�X�g�́u���E�J���p�l���v�ƁA�ޏ��̐��k�ȋZ�@�����\�����B

�����܂łȂ�A���ʂ̃s�A�j�X�g�̃��T�C�^���Ɖ���ς��͂Ȃ��B

���͑�B���y���u�}�_���E�}�N�x�X�v�i�r�{�E���o�@�@�����K�j�ł���B

����̓n���K���[���w�����A�������ɍݐЂ��Ďŋ��ɖڊo�߂��Ƃ����B���̔ޏ����A����̓}�N�x�X�v�l�ɒ��킷��Ƃ����̂��B�������}�N�x�X��������̂͒����~�ʁI

��̂ǂ�ȕ���ɂȂ�̂��B�����|�����������ŁA�q�Ȃɍ������B

����ɂ́A�O�����h�s�A�m���ƁA��艺��Ɉ֎q����䂸���邾���B

���̈֎q�ɂ͂��̊Ԃɂ��Ɩ��W�i������V�j�������Ă��āA���肩��o�ꂵ�������݂Ɛ��Ԙb���n�߂�B

���̘b����A����i�Ƃ������ޏ��������Ă��鏗���j�ɂ͎��N�O�ɕʂꂽ�j�����āA���ł����̖ʉe��ǂ��Ă��邱�Ƃ�����B�Ⴂ���A��l�͗l�X�Ȏŋ��������ė����B�܂����������B�V�F�[�N�X�s�A�́u�}�N�x�X�v���c�B

����ƁA���肩��^�L�V�[�h�p�̂��̒j���p��\���B�����~�ʂ��B���ꂪ���݂Ȃ̂��A�ޏ��̌������e�Ȃ̂��A����肩�ł͂Ȃ��̂����A�����Řb�̓K�����Ɓu�}�N�x�X�v�ɂȂ�B�Ⴂ���A��l�������Ă����u�}�N�x�X�v�����߂ĉ����悤�Ƃ���������B

�̕���o�D�E�~�ʂ��u�}�N�x�X�v��������Ƃ������ƂŁA�l���I�ȃV�F�[�N�X�s�A�������҂��Ă����ϋq�����́A�����ł܂�������B�����āA�~�ʂ̃}�N�x�X���A�ؗ�ȘN�u�p����g����ł��Ȃ��A�u�����̗\���v�Ƃ����^���ɖ|�M�����Ǝ�Ȉ�l�Ƃ��āA�W�X�ƕ`���Č����Ă����̂��V�N�������B�~�ʂ̘r�������Ă���A���Ƃ�R�d���̔@���A���̕����̉^����N�X��搂������邱�Ƃ��\�����������B�����ėl��������������ƂŁA�}�N�x�X�ƕv�l�̖�]�Ǝ��ł̕���́A��������g�̒j���̕���ɂȂ�B���N�Ԃ�ɍĉ���j���ɁB�����~�ʂƉ����݂ɁB�����Ď������ϋq�Ɂc�B

��l�̎ŋ��̍��ԂɁA���肪�}�N�x�X�v�l�̐S������Ղɑ����B

�v�Ƀ_���J�����E�������������Ƃ́A�V���p���u�v���v�B�Ȃ��Ȃ�����ݏo���ʕv�̕s�b��Ȃ��ւ̕���ƁA�ÎE�Ɍ����Ă̈Â��V�g�������������ɂ�����B

���ʂɂ����v�ւ̌ւ炵���Ȏv���Ǝ����́A���t�}�j�m�t�u���̊G�v�B

���̐Ȃł̃o���N�H�[�̗�̏o���A����Ƀ}�N�x�X�v�l�������Ȃޕs���Ƌ��|�̓o���g�[�N�u�g�ȁv�B

�����̗\���̒ʂ�u�o�[�i���̐X�v�������A�_���J�����̈�q�����ɂ���ă}�N�x�X���j�ǂ��}�����ʂ̓��X�g�u���̃`���[���_�[�V���v�B

�����݂̃}�N�x�X�v�l�̉��Z�́A�B�҂��������u���ȑf�l�ŋ��v�̈���o�Ă��Ȃ��B������u�����y�v�ɂ����A���������Ō�܂ŖO���Ȃ������̂́A���肪�s�A�m�ɒ@�����邷���܂�������ł���B���́A�N���V�b�N�͖�O���Ȃ̂ŗǂ�����Ȃ����A�őO��ŊςĂ���ƁA����̘r�̋ؓ��̓�������Ɏ��l�ɔ������B�g�̂Œe���B�S�g�S��B���Ƀo���g�[�N�Ō����������オ��悤�ȏő��ƕs���͑f���炵���A�������A�}�N�x�X�v�l���g���s�A�m�Ɍ����Ă���悤�ȍ��o�Ɋׂ����B������A�r�F�҂���قǎd�|�����̂Ɠ���㩂��낤�B

�s�A�m��e���I�������ƁA�j���͐Â��Ɉł̒��ɏ�����B

����́A�ޏ��̖��Ȃ̂��낤���B����Ƃ��A��l�͖{���ɍĉ���̂��낤���B���Ƃ���A��l�́u�}�N�x�X�v���Ăщ������邱�Ƃɂ���āA���A�����������̂��B

���������ɖ₢�����鎄�̎��S�ɁA�A���R�[���ɒe���t�H�[���u���̂��ƂɁv�̐�捂Ȓ��ׂ����܂ł��c�����B

�I����A�j���[�I�[�^�j�ŊJ���ꂽ�ł��グ�B�ǂ����̊O���n��Ђ̖������A��w�����ƌ����Ă������Ȃ��~�ʂ߂A���̐l���A�}�N�x�X�̗����ɂ͍����Łu���B�̏�剖�蔻��������A���낭���ɚg�����́v���쎡�Y�̎t���ƑΛ�����Ƃ́A�ƕs�v�c�Ȏv���ɂ����A���܂��������B

�Q�O�O�Q�N�P�O���Q�U���i�y�j

�u�R�鏭���I�W�v�̂���

�|�{�z�H��v�ɑ����A���̎t�E�L�|�R�鏭���̂b�c�I�W���A�P�Q���P�O���i�\��j�A�r�N�^�[�`�������U�����c���甭������邱�ƂɂȂ����B�̕���̘Z��ڋe�ܘY�Ƌ��ɁA���y�ɋߑ�I�p�m�̌���^�������̋��l�̎��|���A�b�c�ɂ���čL�����ɒm����͖̂ڏo�x���B

�S�P�Q���g�̓��e������ƁA

�@�G�{�����L�@��̒i�@�@�@�@���a�U�N�P�O������

�A���⒉�b���@�{�������~�̒i�@�@���a�V�N�X������

�B�䏊���x��铢�@�ٌc��g�̒i�@���a�W�N�^��

�C�`�o��{���@�@�@�ޕr鶉��̒i�@���a�W�N�P�Q���A���a�X�N�R������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�Q�X�N�P�O���m�g�j����

�D�����`����K�Ӂ@���q���̒i�@�@���a�X�N�X���A���a�P�O�N�P�O������

�E��J�c�R�L�@�@�@�F�J�w���̒i�@���a�Q�V�N�P�O������

�F�����z����@�@�@��������̒i�@���a�Q�W�N�P�O������

�G�ɉ�z�����o�Z�@���Â̒i�@�@�@���a�Q�X�N�X���m�g�j����

�H�V�ʼn̍Օ��@�@�@��葺�̒i�@�@���a�T�N�U���A���a�U�N�P������

�I�ߍ��͌��B�� �x�쉎�̒i�@���a�V�N�P������

�J���e������ �O�����������̒i�@���a�Q�W�N�S������

�K�X�����r�@�@�@�V�����̒i�@�@���a�R�U�N��������

�ƂȂ��Ă���B�@

���a�T�U�N�R���ɓ����r�N�^�[���甭�����ꂽ�k�o�I�W�u���|�L�|�R�鏭���v�Ɣ�ׂ�ƁA�@�A�C�E�F�H�I�J�K���u���|�v�Ɠ��������B�G�́u���Áv�͏��̏��i���ɂȂ�B

���㐢�b��ԗ������S���҂̓w�͂͑��Ƃ��邪�A���R�s��������B

�܂��A���̕s���̖��Ձu�������v�������B�Ō��̓R�����r�A�����L���Ă����ŁA����͏��m���Ă��邪�A�R��Ƃ��������I���Y�̖{�i�I�b�c�����B�Ђ̕ǂ����p�f���~���������B���̋@��ɂb�c�����Ȃ���A�����ʂ�u�����v�ł͂Ȃ��̂��B�펞���A���q�S���g�c�K�O�Y��u�f����v���K���̎v���Ř^���������|���A�㐢�Ɏc�������B

������_�A�������l��ڐ��Z�E�����ɕ�A�̐S�̎O��ڐ��Z���Ȃ����ƁB

�u���|�v���s��A�������y����Ńj�b�g�[�Ղr�o�������u���M�v�u�l�i�ځv�̂b�c���������ꂽ���A���ɓ��荢��ɂȂ��Ă���B����̑I�W�́A�o����������̐��ʂ��u�U��v�����邱�ƂȂ��A��荞�ނׂ��ł������B

�Ƃ�����A����܂ňꕔ�̐l�����������Ƃ��ł��Ȃ������R��̖������A���ł��A�D���ȂƂ��ɒ������Ƃł��邱�ƂɂȂ����̂́A�^���ĉ߂��邱�Ƃ͂Ȃ��B�f���炵�����Ƃł���B

���ƃx�[�X�ł͓���ł��낤���A����́u���E�R��I�W�v��A���Ñ�v�ȂǁA�ӗ~�I�Ȋ������҂������B���͂����͖{���͍����̌n�I�ɐi�߂�ׂ��d���Ȃ̂����B

���܂́A�P�Q���̑I�W�������w�܂萔���đ҂Ƃ��悤�B

���߂Ē����l�́A�������ɈႢ�Ȃ��B�u�F�J�v�̗Y�ӂȒi�A�u�����v�̏@�݁E�����q�̑Θb�̐X�����B

��ڗ��Ƃ́A����Ȃɖʔ����A�����A���[���A�����Č��������� ���ƁB

�Q�O�O�Q�N�X���Q�W���i�y�j

�V�얾��

���̂P�S���i�y�j�A�]�˔��z�[���ŕ���n���������u�_�����n�v�u�⎂�q�v���ς����̑��ŁA�P�U���i���j�܂ŋ��s�E���ɗV�B

���s����͐�l���Ƌ_���Ԍ����H�̓���݂̓X�ŁA�Ɉ��B�����͐挎�ɑ����Č��m����K��A�ߑO�������ς�����~��̑��V���u�o���}�v�߂ĉ߂������B�܂����A�Ǝv����l�������邾�낤���A���O���Ȃ��̂�����v�����Ȃ��B�R���Ǝv������A���m���@���܂ő����^��Ō��ĉ������B

�ߌ�͏o��������b�R�d�Ԃɗh���A�M�D�u�Ђ땶�v�̐쏰�ł̂�т�B���̉����~�Ƃ�����M�D�����A�A�x�Ƃ����ċߍx����̐��܂����l�o�ƎԂ̏a�ɂ͕������B

�[���A���Ɉړ��A�A�����J���̓���݂̓X�ł���܂��Ɉ��B���ݐH������ƕ���邩���m��Ȃ����A���̎ŋ����ώn�߂����́A�ŋ����I���Ζ�s�o�X�Œ����ɋA������悤�Ȗ��C�Ȃ����������B�������N�A�X���Љ�ĉ�����l������A���������̓X�̂���l�����ꂼ��̕���╶�y�A�\�����ɑ��Ĉ�ƌ����u�_�q�v���������Ƃ������āA�����̖邪��R�L���ɂȂ����B���ނقǂɁA�����قǂɁA�k�_�����B�O�����قǍs���Ȃ��Ƃ����u�֒f�Ǐ�v�ł���B�t������̏��ΏP�����A������y���݂��B

�b����ꂽ�B�ŏI���́A�A�����J���̏h�ɂ���A�䓰������ē��ږx�Ɍ��������B

�X���[��S�Ă��������̏Ă��Ղ��ς�B���ꐳ�ʂ����S�ɏĂ��������A���X�ƒY�������ǖʂ������Ă���̂��p���Ēɂ܂����B���ׂ́u����v���ޏĂ����̂ŁA�����쎡�Y�̎������r�ݖ{���{�̋��u�j���̒��ɓ��{��̊�v�͕ی�ǂɈ͂܂�Č��邱�Ƃ��o���Ȃ������B�@�P���������S�邽����̂��������A�߂��̋n�ɑ��{��������A�Ă��o���ꂽ�X�傽�����Q�������������Ă����B痂������l�����B

�Ƃ�����A�]�˂����O�܂ł̏���̕���̉h�̐Ղ́A���c�ɂ��̎p���������B���̎⛌�Ɗ����������������܂܁A�ׂ̏��|���Łu�O����镨��v���ς��̂����A���ꂪ��ςȌ@��o�����������̂ł���B

�܂��A�G���Y��ʊi�ɁA���ܘY�E�T���Y�E���V���Ƃ������g�������B�����ł͊Ԉ���Ă��������Ȃ����z�ł���B�ŋ߂Ƃ݂ɘr���グ�Ȃ���A�������Ɩ��v�������̎O�l��g�܂��A�����ɓ������Ă���B

����́A�\�u�x�m���ہv�Ɏ�ނ����Ȓ��n�Ղ̓ǖ{�B�����R�N�Ɋ��s��̕��ꉻ���ꂽ���̂́A�����Q�V�N�T�����������Ō�ɏ㉉��f���Ă��邩��A������r�{�E����L�́u�V��v�ƌ����Ă悢�B����͉̕����m�����������肾���A��N�̍����u������O�v�ȂǁA�]��ɍ��ɐ����������A�p���Ĉ�����O�̗삪���G��ǂ̑O�ł͂Ȃ��A�݂��M��Ƃ�����k�̗��R�Ȃ��s�C�������E���ł��܂����B

���x�́u�O����镨��v�́A���������ˋC�䂦�̕M�̏㊊�肪�}�����A��҂��v�������̕���̊y������Nj����Ă���̂��ǂ��B

�Ⴆ�A�����́u�O�ۂ̉Y����D�v�B�����ɖ�V���̏��R�`���A�K���Y�̍��엹�r�A���Ɉ��V���̐�ԍ��q�傪������Ă���}�́A�T�^�I�ȁu�变�v�̃X�^�C���B���ܘY�̕x�m���Y�ƈ��V���̐�Ԃ��A��y�̗��[�������Č��������̂́u�R���ⓚ�v�B�u�x�m�E�剮�~�v�ŁA�T���Y�̍��q���œ��肨�͂����h�q�̌��ɝe�荞�ނ̂́u���܂�܂̗������v�A���Ԃ̋}�ς����q����艮�̂̑��ۂ�@���Ēm�点��̂́u����n�v�̂��M�Ƃ�����B����������炪�A���V���̕���œ��Ă��Č�����悤�ȃi�}�́u�p���f�B�v�ł͖����A�ϋq�̊��������h������u����v�ɂȂ��Ă���̂��ǂ��B��҂��r���Â炵���B���������j���Ă����̂��A�̕���̊y���݂��B

���ɑ�������̂��ځu�C�ꗴ�{�a�̏�v�B���ܘY���x�m���Y�Ɖ��P���A�T���Y�����q�Ɨ�����ڂ܂��邵���ւ��̂����A������ꂼ���t�����ʼn��������A�M���O�ɂ��Ă��܂��i�܂�A���̏ꎩ�̂��u���ւ��v�̃p���f�B�j���ʂ̂Ȃ��ɕ���������B�T���Y�̓�𗴉��̎苭�������M�������B

��l���̒É��́A�M���z���g�����C��̗������A�C���Őe�q�O�l����T�ɋ~�����ƁA�X�y�N�^�N�����ӂ�ɐ��荞��ŖO�������Ȃ��B

���̈���ŁA�G���Y�̘V��K�����苭������������B��l�̐�ԏZ�ƂŁA�u��Ɓv�̊���낵���A�vጂɜ�����q���̐����̂���낤�ƁA���O�Ő���[�܂芙�����킦���p�ɂ́A��������吳�����́u���|���v�̃O���r�A���Ђ��Ƃ��l�ŁA���N���N�����B

���������Ƃ����ƁA�Ƃ������E���삪�ΏۂɂȂ肪�������A�u�O����镨��v�̗l�ȁu�a���̕���v�ɐV���Ɍ��Ă��Ƃ́A��^���ł���B

����Ƃ͑ΏƓI�ȏo���������̂��A�V��������u��ӓ����v�ł������B

���N�O�A�R���s���[�^�[�ʼn��N�̃��m�N������ɒ��F����̂����s�������Ƃ�����B

�������J���[�����ꂽ�u�J�T�u�����J�v���A�u�]���v���A�������ċ����Ƃ��߂����Ė�����ɒʂ������̉f��ł͌����ĂȂ������B

������̕�����ς����A���̂����̎��̋��S�n�̈������N�₩���S���ė����B

�u��ӓ����v�]�ɂ��Ă͎����́u�e�A�g���v�ɏ����B

���͕����P�O�N�W���̋`���v�����������̎��ɂ��A�u���̓��[�h�ϊ��̕���v�Ƒ肵�Č��]�������Ă�����̂����A����̕�����A�S�N�O�̕]�̈���o����̂ł͂Ȃ������B

���́A�`���v�Ƃ����\����@�����������������A�ł���Ǝv���B

����N�F������|�{�������r�F���A���E�C�V������������������͊ςĂ���B

����̗ǂ��Z���t�A�X�s�[�f�B�ȓW�J�B���ƎЉ�̕s�𗝂���ݍ��ޗl�ɕ`���A���C���ǂ������B�����ɂ́A�������ꂽ��̌��I���E���������B

����������Ĕj�A�`���v�̗͂���ĐV���Ȍ��I���E���\�z����̂ł���A�P�Ȃ�u�g����ڗ��v�I�����ł͕s�\�Ȃ͖̂��炩�ł��낤�B

������ɂ����������R���Y�́A�u�ܒi��ڗ��̂���Łv�Ə����Ă���B����͐������B������́A�܂��u��ӓ����v�y�ł��ς�����l�ȏ�ڗ��ɉ�̂��A������̕��ꉻ���ׂ��ł������B

�����A�ځi�܂�����Ƃɂ��s�ԏオ��������܂Łj�̈ꎞ�Ԕ��A������ɂł������B

�{�����B�ȃZ���t���킴�킴�[�Õ��E���ܒ��ɏ��������A���������`���v�Ŏn���B�������Z���t�Ƌ`���v�̎��͂��L�@�I�Ɍ��э��킳��Ă��Ȃ��̂ŁA�Ђ�����A�a�A�l���W��w�i���X���i�����ɓ����Ă��Ȃ��̂ł���B�O�q�����u�g����ڗ��v�̕��ł���B

�X�ɉ]���A�u�����ɎO�Y�ꌏ�n���v�Ƃł������ׂ���������ގ��̂̐��i�ł���B

��ڗ��̎��㕨�́A�F�j�`����b�ō\�z���ꂽ�u���E�v���Ă���B�ϋq�����ɂ͂��́u���E�v�̊T�v���o��l�����������������݂ŁA�����͂ǂ���҂��r���Â炵�ď����ւ��邩���y���݂ɁA�ŋ������ɑ����^�̂ł���B�����ď�ڗ��͉��N�����Ƃ���������̐��i�̂ɁA�Ō�͕K���u�P�l�h�����l�łсv�A���������ŏI���B

�ł́A�u��ӓ����v�͂ǂ����B�Ō��ő������������A�ɎO�Y�́u�^�̕��|�҂����ɂȂ�̂��v�Ƃ����⋩�Ɂu��ӁI�v�Ƃ�������̐����d�Ȃ�Ƃ��������́A�����ڗ��̒�^�Ɏ��܂�Ȃ��i���^�I�ȋߏ��̐S����������ł͂Ȃ����A�Ƃ������A���̏ꍇ�Ō�́u���s�v�̔��ɂ���ď�̕s�𗝂������ő��E�������A�u���n���v�ł��^���q�ߔ��Ō��������Ă���j�B

���������A��҂͑�l�Ŏ��㋶���̖��ꂻ�̂܂܂ɚ��\�Y�̈ɎO�Y�Ɂu����v��`�����A�l�l�G�ʂŋɂ܂��Ė��Ƃ����B����ŗ��ґ������̔ߌ����`��邾�낤���B

�I���A�������q������܂ł̎��^������˔@�厞��ȁu���l�F�v�̌��������E���{��Z�Y�̕����œo�ꂵ���̂ɂ́A��a�����o�������������낤�B���̃~�X�}�b�`�̌����́A���̍�i���u���E�v��w�����Ă��Ȃ�����ł���B

�̕���̑�_�Ȉߏ֕����́A�������̏�̎v�����ł͂Ȃ��B�u���l�F�v�̏ꍇ�A��g�Ɂu���c�E�㐙�v�̐쒆���̐��E������A���E���{��͂��̏Z�l�ł���B�쒆���̐��E�́A����ł����A���h�E�������B�Z�l�����l�́A�����̓���Ƃ�������A�ߎ�����u�䒍�i�v�X�^�C�������Ƃ��ē����o�����B

�u�����v�̏��������āA�u�Ԉ��v�Ɓu���q���v�ł���Ȃɕ������Ⴄ�ł͂Ȃ����Ƃ����l�����邾�낤�B

�������u�Ԉ��v�̏ꍇ�A�ɐl�����̎������P���Ƃ��Ă̐����i�������q���D��j�ɉ����A�u�ۈ��v�u�������v�ȗ��́u�����v�Ƃ����r���|�̓`���������āA���̕���������̂ł���B�u���q���v�̓��A���Ƃ����Ă�����̈ߏցA���ׂ̗��_���ƁA�u�V�_�L�v�Ƃ����厞��Ȑ��E���ꗂ��Ȃ��B

�Ƃ��낪�A�u��ӓ����v�́A�����⑾���L�ł͂Ȃ��A�����܂ō]�˂̉�Ï����˂̘b�Ȃ̂ł���B�u���E�v��}��Ƃ����z���͂̔��A�j�V�r�Ȏ���ȂǂƂ͑S�����e��Ȃ��̂ł���B

�ēx�����B�u��ӓ����v�͋`���v�����̑ΏۂƂ��Ă͕s�K�i�ł���B

�����ċ`���v������̂ł���A�u���E�v�ɒu�������ď�ڗ��ɉ�̂��A�厞��ȗl���ʼn̕��ꉻ���邩�A�����܂Łu�g���v�ɂ��邩�A�l���̓��ꐫ��}��ׂ��ł������B

�V������]���隣�\�Y�̔M�ӂ͒ɂ��قǔ��邵�A�S�N�O�̎��������{�����ɏ��i���������s�͂ɂ͓���������B

���ꂾ���ɁA��i�̑I��E��@�ɂ͂��T�d�Ȍ�����]�݂����̂ł���B

��ϋq�Ƃ��Ă̋ꌾ�ł���B

�Q�O�O�Q�N�W���Q�T���i���j

�~���u���O���āv�u�݃����v�Ē�

���̈�T�Ԓ��A�ʋΓr���ɎO�V���~���̂b�c�u���O���āv�u�^�i�݃����v�𑱂��Ē��������A�ŁA�b��������Y�ꂽ�B

�~���̂b�c�S�W�u�~���S�ȁv�͊��ɉ����������A���̓��������Ă���̂����A�Ē����悤�Ǝv�������@�́A�㌎�̕�����́u���ْk���O���āv�̗\�K�ł���B

���̏��u���O���āv�͑吼�M�s�r�F�{���L���s���Ă����B���N�O�̔����̕�����ł́A�O�ÌܘY�E���������������ł���B���������X�������t�q�ɂ��Ăď����ꂽ�{�����Ɂi�������~�����͉������������j�A����₷�����̂̉̕��ꖡ�̖R���������ۂ����������B

�吼�{�ȑO�̉̕���{���́u���O���āv�́A������ܔN�V���̕�����ŏ������ꂽ�O��ډ͒|�V����u���ْk���O���āv�ł���A�㌎�g�E�q�傪������̂����̖{�ł���B�u����̕���S�W�v��\�����Ɏ��߂��Ă���̂ŁA���ł��ǂނ��Ƃ��o����B

�吼�{�͔�������̈��̓��s�ɏœ_���i�邠�܂�A���I�̕��ѓ������q���������ʘb��������Ȃ̂����A�V���{�͉~���̌���ɒ����ɁA�����q�傪���ĎE�����j�̈⎙�Œ��l�̍F���i����g�E�q�����j�ɏ��m�Ŏh������`���Ă���B�����͒|�{����̑�ŋ��ł���B�V���{�́A���̍F�������v���w�̌����Y�E�������g�ɁA�����E����̖��H���u���������v�܂Œ����ɒǂ��Ă���B�����̎��ܑ̌�ڋe�ܘY�̔����̉��Z�͐��k���ɂ߂��炵���A�O�ؒ|��u�����v��|�̉����]��ǂނƁA�����̌����̋��������肠��Ɠ`����Ă���B

���āA�~���́u���O���āv�ł���B�u���I�V�O�Y�v�u���D�͂����v�u�I���h�v�u���������v�̎l������Ȃ邪�A���Ă��I�́u�J�����R�����v�̕s�C�����A�H��Ɗ|�������H�ڂɂȂ�v�w�̂������݂����邱�ƂȂ���A���\�����̂́u�I���h�v�������B

���n�q�̋v���𐌂��ׂ��Ĕ����Ƃ����̕��C�������Ă����^�сB�A��������Ƃ̞����܂��Ƃ�B�{���}���邱�Ƃ��o��������ɑ吺�ɂȂ�A�����ɉ����āu���ł����˂��v�Ɨ܂܂���ɂȂ邠����̏��̔߂��݁B���̊ԂɃ��N���N�Ɨ����オ�锺���̎E�ӁB

�]��ʔ����̂ŁA�u�^�i�݃����v�V���[�Y�������Ē����Ă��܂����B

�~���́u�^�i�݃����v�́u�@�x�E���v�u�[���V�ܘY�v�u�L�u��̎��v�u���v�E���v�u���݂̍���v�u�����̎��v�u���݂̎��Q�v�u���V�R�v�̔�������Ȃ�B���ꂾ���ł��A�S�Ē����Ė�\���ԁB�~���̌���S�㎵�͂̂����A�O�͂܂ł̕����ɂ�����B����Ȍ�͐V�g��������g�U���璷�Ȃ̂ŁA�Ó��ȑI���ƌ�����B

���A���������̕���Ŋς�u�݃����v�͂����ς�u�L�u��̎��v�����A���ꂾ���ł͉��̕x�{�̎t���L�u�ꂪ�X���ϖe���V�g���M��̂�����Ȃ����낤�B�L�u��̕��ŋ��݂����̏@�x���E�����̂��V�g�̕��E���{�[���V���q��Ȃ̂����A�~���̂b�c���Ă���ƁA����Ȉ��ʘb�̋����͂��������u���v�E���v�܂ŁB�S�҂��Ăނ��땂���яオ��̂́A�N�V�g������s��Ȉ��̕���ł���B

�Ώ��ŕϖe�������݂Ɉ�U�͐�����s�������V�g���A���܂ꂽ�q�̖e���ȑO���Ɋς��Z�V�ܘY�̖S��ɐ����ʂ��Ȃ̂Ɍ��C�������A����̏����˂Ƃ̏�ɂ̂߂荞�ށB����ɂ͂��݂ɑ��ɉE�q�傳�Ȃ���̋s�҂��J��Ԃ��A�Ԏq���M���������ĎE���Ă��܂��B

�L�u��́u�F�v����������̂��ԂȎ�҂���͑z���ł��Ȃ����}�Ԃ肾���A���̕ϐg���p���ĕ|���B�l�Ԃ̒��ɑ������A����s�\�Ȉ��B�u�^�i�݃����v�Ƃ����O��́u�^�i�v�́A�������s�́u�_�o�v���|���Ă���B�H������F�l�Ԃ̐��݈ӎ��ł͂Ƃ����₢�������B�������~���̂b�c���Ă���ƁA�H������|���̂͐l�Ԃ̈Õ��Ƃ����u�^�i�v���Ƃ����v���ɋ����B�h�X�g�G�t�X�L�[�̒��҂ł��ǂݏI�����l�ȁA�ǂ�����Ƃ����u�nj㊴�v�ł���B

������x����͉̂~���̃��A���Y���ł���B

�u�@�x�E���v�̎��̂̍s�������钷���̏���҂Ɖ��Ă����̂������݁B�u�[���V�ܘY�v�̂����ƐV�ܘY�̂��Ƃ�́A�������ʒj���̏�̉��Ƃ������ʉ����B�u�L�u��̎��v�ŏ�̗�������E���邠����̖L�u��̂����邢�F�C�B�u���v�E���v�̗��J�̂��Ƃł̐r���E�V�g�̑s��ȗ������B�u�����̎��v�̋ߏ��̔k����̃N�h�N�h�����������B�V�g���悹�����Ă����܂Ōo���Ă����ˌ��̌Y����s���߂���錏�̐����B�u���݂̎��Q�v�ł̂��݂ƌZ�O���Ƃ̏�B

���C�u�Ղł͂Ȃ��̂ŁA�ϋq�̔����Ȃǂ́u��G���v�͈�Ȃ��A�������ĉ~���̏����ȁu���Ƃv�݂̂����݂��݂Ƌ����B�Ⴆ�u��������ĐV�g�̓]�[�b�Ƃ����v�́u�]�[�b�v�B�u�l�̐v�́u�Â̓]�[�b�ƕ|�C�����v�ɒʒꂷ�鉹�����ł���B���`���v��肩��X�^�[�g�����l�炵���B�����q�E�������Â�ɋÂ�A�����u�����ˁv�̈�߂�u�ׂ�`�̖v�A���݂̎��ɂ́u���Áv�̕��엎���肪�g���Ă���̂��������B

���̕��͂������Ȃ���A�~���́u�����V�O�v�u���[�|�v�u�o���X�v��������Ăт�������ƒ��������Ȃ����B

�Q�O�O�Q�N�W���S���i���j

����~��u�o���}�v���ς�

�悤�₭�u�h��v���������B

���̂S������A���̗ՍϏ@�̌Ù��E���m���@���i�͂��Ƃ��j�̓V������鏬��~��攌�M�u�o���}�v�̔q�ςł���B

��s����т����������J���P�����Q���铌�����A���͂Q���R���ŋ��s�ɗV�B

�ړI�́A�R���ߌ�k����̋��s���`�|�p��w�u�t�H���v�ŁA�T���Y�́u�ۏB���M�ҁv�u�t�������q�v���ς邱�ƂŁA���̕]�ɂ��Ă͕ʂ̋@��ɏ���B������̉B�ꂽ�u���ړ��āv���A���͂��́u�o���}�v�ŁA���͂R���̌ߑO�𗘗p���Ċς邱�Ƃ��ł����B

�h���T�t�̎�ŊJ�R����i�J��͌����Ɓj�A���N�łW�O�O�N�̗��j�����ތ��m���́A�l��ʂ��Ɍ������A��͂̊p�E�Ԍ����H���E�܂��āA�������Ɩ����ȏ�O�n������̌������z�����˂�������ɂ��� �B�{�V�̔q�ώҎ�t���o�āA�d�v�������ł������ɉ��B���{�Ր�̉��G��A�鑠�̏@�B�u���_���_�}�v�̃��v���J���ς邱�Ƃ��o����B�u��Y���v�ƌĂ��͎R�����畻�z���ɂ̂����������O���]�ˊ��̖��a��N�Ɍ��Ă�ꂽ�@���u�_�ؓ��i�˂ǂ��j�v�ł���B

����Ɩ@���͓n��L���̗l�Ȃ��̂Ōq�����Ă���A�r���Ɏ}�܌˂��݂����Ď��R�ɒʍs�ł��Ȃ��B�����ē����\���Ă���̂Ŋς�Ɓu�q�ώ҂͈Ïؔԍ��������ĉ������v�Ƃ���̂ɂ́A�v�킸������Ă��܂����B

���Â��@�����ɓ���A�V������グ��B����ȓ�C�̗����A�N�₩�ɖ������Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@

�^�e�P�P�D�S���[�g���A���R�P�T�D�V���[�g���B��ɂ��ĂP�O�W��Ƃ�������ȃL�����p�X�ł���B�����Ƃ�����v�Șa�����R�U���ɕ������A���n�ŕ`����Ă���B

��҂̏���~��́A����́u���������L���v�ł��Љ�����A�吳�P�S�N���܂�̂V�V�B����܂Ő��n��Ŗ��ʎ��A���i��Ȃǂ������Ă����B�u�o���}�v�̗l�ȏ@����́A���q�������́u�_���}�v�ɑ������̂ł���B

���m���̈˗����Ă���A�\�z�����Q�N�A����͖k�C�����D�����̔p�Z�ƂȂ������w�Z�̑̈�ق��A�g���G�ɂ��āA���̑��ʂɐ������X�����B���N�S���̊J��E��[�@�v�܂ł̐���Ԃ�͂m�g�j����e���r�u���j���p�فv�ł��Љ�ꂽ����A���L���̕��������낤�B�������̔ԑg���ςāA�����u�o���}�v�ƑΖʂ������ƔO���Ă����B

���������āA�܂��z���ȏ�̋��傳�Ɉ��|�����B

�����ɂ��̐��k�ȃ��A���Y���B�`��������A�p�^�[���������_���ł͂Ȃ��A���͂̉_�C�A�̉A�Ȃ܂ő@�ׂɕ`�����܂�A�܂�ō��i�Q���j���������P�����ßT�ȗ��_�����C�̗������R�Ǝp�����������̗l�ȍ��o�ɋ����B

�u�������v�ł͂Ȃ����u���y�ɂ�����̗_�B�����q���n�G�̉_���J���~��������L�v�Ƃ������͂͂��ꂾ�ȁA�Ǝv�����B

���グ�Ă���Ǝɂ��B���R�Ɠ����̏��ɉ��ɂȂ����B�{���̎߉ޔ@���l�ɑ���������͕̂s�h���Ƃ͎v�������A���̎p������Ԃ�������ƁA�����Ď��R�̂ɗ��ƑΛ����邱�Ƃ��o����B

���Ƃ́A�����܂ł��z����̓����ɉ߂��Ȃ����A���̑��݊��͂ǂ����낤�B������܂ŏ����Ă����~�Z�╓�ɂ��Ă��A�y�����Ƃ����Ԃ�����ڂ��ɑΏۂ𓊂��o�����悤�ł��āA�ς�҂����Ă��̐����͂��Ƃ߂��ɂ͂����Ȃ��P�����������B����͏������̒��őΏۂ���A�|�A���X�����������o���Ƃ����c�ׂ������Ă����ł���B

���Ƃ����z����̓������u�n���v����B����͂��łɑΏۂ�����~�Z�╓�ȏ�ɁA����V�V�̉�ƁE�l���S�Ă�q���Ă̍�Ƃ��낤�B�]���āu�o���}�v�͉�Ə���~��̓��I�F���̔��f�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����v�X�Ƃ���������Î��߂Ȃ���A���́u����͎��摜���v�Ǝv�����B�����ɗ��̖ڂ́A���������g�̓��ʂ����s���˂Ă���̂����B

���ɂȂ�Ȃ���A�V�����܂߂��@���S�̂̃��C�A�E�g���������ƁA�����͈�̏��F���ł��邱�ƂɋC�t���B

��������C�̗��͐��ׂ̃A���S���C�ȂǂƂ����ɒ��z���āA�l�q�̋y����ۗ��E�F���̖@���������A�ς�҂����Ă��̂�̔ڏ����Ɏv��������������̂��B

���ɂȂ�Ȃ���A��������̂͌������������䎞�J�̂݁B���X�A�����������𐁂�������B���ꎞ�Ԃ��������Ă������낤���B

�C�����ƁA��ɗ����q�ϋq�����l���A���œ�������̎�������Ă����B

���Ԃ��A�������ƁA�������Ɖ߂��Ă������B

�Q�O�O�Q�N�V���X���i�j

���������援

�U���P���i�y�j

�P�P�������u�r���v�B

���V�������̏r���́A�S���̕`�o�����A�`���v���̔Z�������B�ڂ����́u�e�A�g���v�W�����ٍ̐e��ǂ܂ꂽ���B�P�R���Q�T���I���B�P�S�����A��B

�P�W���˃��J�֏�B������p�ƁE�É�G�ꎁ�ʖ�B�Éꎁ�͌c���`�m�̕��ꌤ����̑��y�ŁA�u�n�鐢�Ԃ͋S����v�ȂǁA�̕��ꂩ�珤�Ɖ����܂ŁA���L��������p����|����ꂽ�B���N�O�u�O�c�]�_�v�ŃC���^�r���[�����Ē��������̉��炪�Y�ꂪ�����B��X��̑O�ɓ��ԗ��i�E������q�����ł����A�䈥�A����B

�U���Q���i���j

�u�]�H�@�ޒJ���ꂳ��̂��Ɓv�������n�߂�B�j��v�u�|�����v���B��͂�u�����ɓy���̖���v�̌����ǂ��B�܂�A������������b���グ�����l�c���̋S�C�ɁA�j�E�펵�E�����ߕv�̘r���Ⴆ��B�Q�P�����m�g�j�u�j�Ē��@�Ō�̑啑��v�^��B�g�o�X�V�B�A�N�Z�X���Q�W�Q�O�B�Q�S���A�Q�B

�U���T���i���j

���̂Ƃ���A�z�H��v�E�썶�q��́u���j�w���v�̃e�[�v���Ă���B�u�v�Ă̐�v�ł܂����X����J�����̗֊s�������A�u�C���̍J�̐ӂߑ��ہv������̋�a�̎������f���炵���B

��A��������B���؍_�u�u�l��z�H��v�̕\���v�u�����l�@�ǂ��Ղ�A�̕���v�w���B�O�҂͓�����������̕��y���������W�Ɍf�ڂ��ꂽ���̂�Z�߂����́B������h�邪���ɂ��Ȃ����k�ȉ��߂����l����A�����́u��ڗ��f�l�u�߁v�Ƃł������ׂ����́B����̂b�c�I�W�ƕ����āA�z�H�̌|�̖{����m�邱�Ƃ��ł���B

�u�ǂ��Ղ�A�̕���v�ɂ̓K�b�J���B�̕���̎�蒆�������グ�A�u���Ԃ̓��r�[�̓y�Y�����͔@���v�Ƃ�����ŁA�P�O�N�ȏ�O�ɏo���u�҂��̕��ꃏ���_�[�����h�v�̈��S���o�Ă��Ȃ��B���ꂩ��A�ϋq�����҂���]�Ƃ������i�����Ă���Ƃ����̂ɁA���̂P�O�N�Ԑςݏd�˂�ꂽ�c�_�܂�����ł̕ҏW���~���������B

�ǂ��Ղ�^�M����̂ł͂Ȃ��A�����Ȃ���ÂȎp�������̗v�B

�U���V���i���j

�z�H�E�����u�F�J�w���v���B�n���̔����l�́A�R��E�����ɔ�ׂ�ƌF�J�̗֊s�A��ɘZ�̃^�e���̖ʔ����A�i�̃X�P�[���ȂLj��菬�����B���ƌ����āA�����̑�v�ɂ��ꂾ���̕�����肤��l���F���Ƃ����߂����B

�U���W���i�y�j

���N�̎O�c�Ձi��w�Ձj�ŁA�̕��ꌤ����̌�y��������J�j�O�E�s���Ƌk���t�̎w���̂��ƁA�u�꞊�呠���v��������Ƃ����̂ŁA�n�a����y�̗v��������A�w�������ɍu�����邱�ƂɂȂ����B�肵�āu�S��@��O������ǂށ@�S��E��ՁE�呠���v�B�P�S���A�O�c�E�c���`�m��w�̂R�P�Q�ԋ����ɂ́A�n�a�E�w���E��ʂ̕��X��A���O���S�O�l���B

�呠���𗝉�����ɂ́A���Ǝx�z�̉��Ŏ��ɌȂ̗ǐS�������B���Đ����˂Ȃ�Ȃ������S��E��Ղ��čl���˂Ȃ�ʂƂ����e�[�}�ŁA�r�f�I�������Q���Ԙb�����B�]��l�O�Řb���͓̂��ӂȕ��ł͂Ȃ����A����ŏ����͓x�����������B

�s�c���œ�����B�����Łu���y����@�n���Q�T���N�L�O���v�w���B�����ʼn��{�Y���u���E���k����W�㉺�v�i�͏o���Ɂj�B

�A���ƁA���w�Z�ȗ��̗F�l�E��J���q����v�Ȃ���A��N�X���S���Ȃ�ꂽ������E��J�F������̒Ǔ��^���M�̈˗��������Ă����B

��J����́A�ꍂ������x�ɂʼn߂������k���Œ��]�N�g�i�����̑��q�j�ɐڂ��A�������̎����E�l�i�ɌX�|�����B

���]�N�g��^���`�Ⴋ�F�l�Ƃ̑Θb����`

�N�g�͑�w���ƌ�A���̗F�l���������]�̉����Œ����ɓn��A�u�V�k���v�Ƃ��Ĉꐶ�𒆍��Ñ㐭���v�z�̌����ɂ��Ă��l�ł���B���̌����́A�}���N�X�E�w�[�Q���E�J���g�̐��ׂȓǂ݁A�p���V���̕��́A���X�̎U��ŐG�ꂽ�������O�̉c�݂̊ώ@�Ɏx����ꂽ�B

�u���オ���炸�ɌÑオ���邩�v�B���]�͈��a���������u���E���̏��ȁv�Ɗ��j���A������h�C�c�͔s�k���A���{�̓S�[�J������A�u�V�c�̓V���b�|�ɂȂ�v�Ɨ\�������B���a�P�U�N�̒Z���o�����̂��ƁA���]�͍�J�Ɂu���E�j�̓q���[�}�j�e�B�[�̕����ɉ����Ă̂ݐi�W����B�q���[�}�j�e�B�[�̒S���肽�炴��h�C�c�́A�����ꔒ���̉��ɓ|���v�ƍ�����B

���a�P�V�N�W���A���]�N�g�͕a�v�B���̑��݂́A���u�Ⴂ�F�l�v��J�����w�ȕ��͂ŏЉ���܂ŁA�w�ǒm���邱�Ƃ͂Ȃ������B

�؉�����́A��J����̕��͂ɐG��āA���]�N�g���u�����I�������{�l�̒��ŁA���炭�ł����͓I�Ȑl�Ԃ̈�l�v�Ə����Ă���B�����܂��A��J�����ʂ��Ē��]�N�g�́u撊P�v�ɐG��A�h���Ԃ��A��܂��ꂽ�ЂƂ�ł���B�R��n�Œ����Ɩ���N�g�̕�ɁA�c����̕�Q�̂��ƕK��������킹�邱�Ƃ͈ȑO�������B

��J���g�A�ӔN�͒ߌ��S��E����O�\��ߑ�j�̎����|���ɗ㐸���ꂽ�B

�����u�O��̌n���v�i�݂������[�j�́A�\�c���a��h��E�O���ʗf�E�c����J�F�Y������ɋq�ϓI�ɐ▭�ȋ�����u���ĕ`���Ă���A�u���j�̏��q�Ƃ͂�������ׂ��v�Ƌ������邱�Ƃ����������B

���́A���ڂɂ͔ӔN�悤�₭����ł��������Ȃ̂����A�����╶�ʂȂǂ̌䋳���͌v��m��Ȃ��B����̒Ǔ������A�u�w���v�ւ̂����₩�ȉԑ��Ƃ������Ǝv���B

�U���P�O���i���j

���{�A����̂v�t���V�A��̗��j�I�����ɕ����Ԃ��Ă���B

�Y���u���E���k����W�v�i�͏o���Ɂj�̂����A���b�g���u�݉Ɓv��ǂށB���w���̍��A�u�H�쉮�~�v�Ƃ����^�C�g���œǂ��Ƃ��v���o���A�������������B���������A���̂���ς��A���o�[�g�E���C�Y�̉f��u������v���|�����������B����Ɏh�����ꂽ��ł͂Ȃ����A�P�X���Q�O���A�ۂ̓��ɂĉf��u�A�U�[�Y�v���ς�B

�����A�u�~�~�~�~�~�~�~�v�̃}�l����Ȃ����i�薼�������Ă��܂��ƒ����g���b�N�������Ă��܂��̂Ŏ���j�Ƃ����l�����낤���A�Q�i�K�̂Ђ˂�̍I���A�����̒�����ȂǁA��͂�[�₷�ׂ��炴����̂���B������������̃T�Q���v�킹��N�₩�ȓW�J�́A�{�����{�l�̌�ƌ|�ł͂Ȃ��������B���{�f�悪�c�}���i�N�Ȃ����̂́A�r�{�̒���A�����u�b�p�v�̕���ł���B

�j�R�[���E�L�b�h�}�����T�O�`�U�O�N��̃n���E�b�h�r���[�e�B�[�Ƃ͂�����Ǝv�킹����e�B�q�`�R�b�N�Ȃ�A�O���[�X�E�P���[��e�B�b�s�[�E�w�h�������l�A��Ȃ߂��肵�ă����Y�z���Ɉ��߂������낤�B����Ȃ��Ƃ��v�����̂́A���~�̏��g�p�l�~���Y���������t�B�H�k���E�t���i�K�����A�u���x�b�J�v�̃_�����@�[�Y�v�l�i�W���f�B�X�E�A���_�[�X���j�𐢘b�ɍӂ����l������������m��Ȃ��B

�U���P�P���i�j

�v�t�A�O�҃t�����X�A�f���}�[�N�ɔs�ށB���ؐ����u�~�̃A�[���A�v�i���|�t�H�j�A���Ɗ��l�u��]�ˎc������v�i�m��Ёj�w���B

���؎��̏����́A�u���̒��v�ȗ����ǂ��Ă���B�Ȍ�u���[�Y�x���g�̎h�q�v�i�匆��Ȃ̂ɉ��̂����ɂ���ŁB���a���̔��C�𒆍����Y�R�̖d���Ƃ��Ă���ׂ��B�`���̃_���T�[�u�}�k�G���v����l���ɕ`������C�̌��Ɖe�͐�i�B�����c���Ȃ璼���~���[�W�J��������j�u���炳��ɂ�낵���v�u���̐�������m�炸�v�ƁA�ߌ���j�ƑΛ�����l�ԌQ����`���������]������B��Ɂu���炳��ɂ�낵���v�́A�u�،˓��L�v�̋L�q����A�߉q�����̒��j�����ɂ������a���H��Ɣߗ��A�]���Q�����̓��P��o���čs���ߒ��ɂ͋��������i���͉��_���A�����̓ǂ݂ŋ^��͂���̂����j�B

����́u�~�̃A�[���A�v�́A�吳���̑嗤��ɁA�R�����N�Ɨ��^���u�`��c�v�ɂ��A�c���q�i���a�V�c�j�f�v�ÎE�v��@���Ă���Ƃ����B�Y�����k�W�̂��ƁA��������ǂ܂��Ē����Ƃ��悤�B

�U���P�Q���i���j

�i���V�[�}���i�����̂s�u�ŁA�f��]�_�Ƃe���u�i�h���̔ޏ������Ȃ��Ȃ����̂Łj���ɂ̓z���Ƃ��ꂽ��������̂ł͂Ȃ��ł����v�ƃR�����g���Ă����̂ɜ��R�B�ޏ��̂��̒��x�̂܂��Ƃ��Ȕ�]�ƌ����Ɋ������Ȃ��Ƃ������Ǝ��g�A���N�����Ɋ��炳��Ă������{�l�̐Ǝ�ƊÂ��̏ے����낤�j�B

�Q�O���A����ߓ����X�ɂč��쐳�Y�u�쌀�̓a�l�@�v�c���Y���ғ`�v�i�p��p���@����E�n�ӕہj�A�����O�u�����@�w�����̍��x�̔o�D�Q���v�i�����p���j�A�k�ŏ��u�S�̂��镗�i�@�w���J�Y�����x�Ɍ��钆���v�i�����p���j�w���B

�v�c���Y�͍��E�̋����E�݉��v�c�F�̒��j�B�����l�䓜�d���ȂǍ��E�����̖T��A���Y���҂̕M���ŁA�����������ɒ錀���D���ɂ��ĂĊ쌀���������B���쎁�͖����V���w�|���L�҂ŁA���q���Z�i��c�L�Y�j�����Y�������ɍ̂�グ��ہA�������W�ɋ��́B���������q���Z�͎��M�r���ɋ}���B���쎁���A��ރ�������Ǝ��ɑ��Y�`���e��Z�߂����̂̕a�v�B

��e������ꂽ�A�̐l�̗F�l�n�ӕێ��̎�ɂ��o�ł̉^�тƂȂ����o�܂�����B

����ɂ��Ă��A�v�c���Y�ɂ����鉉���A�����Ă���Ɉꐢ��O�̓݉��v�c�F�Eⴈ������`�Y�E�O�k���x���Y�E�������i�����q���ɂ����钃�ƌÔ��p�ւ̑��w�̐[�����v���Ƃ��A�����̍��E�l�̋��{�E�����A������x�������͂ɂ��Ӗڂ�����Ȃ��B

�ꎞ���s�����u��ƃ��Z�i�v�Ƃ��́A��������p������܂��Ă��܂����B

�{�����������ӎ���Ȃǒu������ɁA���ɂ܂����Ċ��E�y�n�E�G������������̔p�Ђ̏�ɁA�����B�͗����Ă���B

���̊ԂɎ���ꂽ���_�I�L�����ւ̒Ɏ�́A���͕����I�ȖL�������Aꡂ��ɑ傫���A���������Ȃ����̂Ȃ̂ł͂Ȃ����ƁA�ŋ߂��Â��v���B

�U���P�T���i�y�j

��������ɕ��сA�P�P���̕�����B���u�N���㏼�|�~�v�u�ٌc��g�v�u����v�u���������v�B���H�͖��Ԃ𗘗p���āA�D���́u�i�C���v�̃����M�����`�B�P�U�����A��u�S�����q���v�u����v�u�D�ٌc�v�u�����@�ܘY�v�B�Q�O���T�O���I���B�ڍׂ́u�e�A�g���v�W������ǂ܂ꂽ���B

�u�Y�����E���k����W�v�㊪�Ǘ��B

�U���Q�P���i���j

�Y������k�W�����u�㏰�v��ǂށB�e�A�g���Ɍ��]�Z���t�@�b�N�X�B�v�t�A�C���O�����h�P�|�Q�Ńu���W���ɔs�ށB�P�W���R�T���A�����Q�u�͕�Ɓv�B����ł���A���s���B��Q�ҁi�R��w�j���Q�ҁi�������L�j�̓�e��ǂ����r�{�\�����A�܂��������Ŏ��s���Ă���i���͋{���݂䂫�̌���͓ǂ�ł��Ȃ��B�������A�����ǂ܂Ȃ���Δ���Ȃ��Ƃ����f��͂����������Ӗ����낤�j�B�ϋq�͂ǂ���ɂ����r���[�Ɋ���ړ����邪�A�����ꂽ�����哂�˂ɕ���o����A�J�^���V�X���Ȃ��I���B�Ƃ��������A�{�����������f��͔Ɛl�̓��ʂȂɗ������炸�i�܂艺��Ȋ���ړ��ȂǏs�����āj�A�O�`�I������W�X�ƕ`���Ă������݂��o��Ƃ������̂��낤�B�I���߂��̂s�u�X�^�W�I�̏�ʂ̐ٗ�ȉ��o�B�܂����炦���������ގR��w���ς�ɂ��A�u�V���ƒn���v�̖������v���Ƃ܂��Ƃɂ���J�ƌ����ق��Ȃ��B

�U���Q�U���i���j

�����ɂĒ|�{�z�H��v���]��ɐڂ��B

�b�����t�������B�o�Γr���A����O�̑�����y�������b�c�u�����Օ��v���B�u�g�ɓO���͌��̉��v������̊썶�q��̎O�����̐F�C�A�����E�l�[�E���N�E������̏�ׂ̍₩�ȕ`�o�͂������ł���B�����A�R�邪�ߑ�I�����ƌ����Ȃ���A�������ɂ͋`���v���̑�햡�����삳����j����������̂ɔ�ׁA�z�H�̏ꍇ�ǂ����\�蒲�a�I�Ȃ܂Ƃ܂������������B�ǂ������������̐l�̌|���Ȃ̂����A���ꎞ����悵�����l���邱�Ƃ͋^���Ȃ��B

���N�W�X�A��ʂ��猾���u�V����S�������v�l���ł���A���䂩�牓�������ċv�������Ƃ�����A�\�����ꂽ���Ԃł��������B���������̎⛌���͂ǂ����낤�B�̉E�q��E�H���q��̎��Ƃ͂܂��Ⴄ�B

�ꌾ�Ō����u�K��̑r���v���B

�̕�����҂̏ꍇ�A�ǂ����������|�͂��̌l�ɋA��������̂��́A�Ƃ�����ۂ������B

���P�A�Ƃ̌|�ƌ������A�̕���͂ǂ����Ő₦������̒�����ǂ݁A�|��ϖe���������Ă����B���̗Z�ʖ��V�����̕���̂��̂��ł���A�����ɍ��ƂȂ��Ă͎�_�ł͂Ȃ����Ƃ����v���B

����ɑ����y�ł́A��������Ƃ͂����A��l�́u���v���l�̜��ӂ��������]�n�Ȃ��ɁA�����Ɍ�i�ɓ`���Ă������Ƃ����╗������B��앶�y���ȗ��A�u�变�v�̏C�Ƃ�����������ł߁A����ɑς��ė����z�H�́A��������`����̂ł͂Ȃ��A�@�{�̈ꌾ����h�邪���ɂ��邱�ƂȂ��A�t�R��́u�Â��ɋA���v�p�������H�����̂ł���B����̂ɉz�H�̌|�́A�����҂����ďl�R�Ƃ��ċ݂𐳂����ނ�Ђ��������B

���̎��ɂ���āA���y�́u�E�l�|�v�̖@���͊m���ɏI�����}�����B

��킭�A��i�����ƕی�Ƃ����I�g�ٗp���I������Â炸�A���X�̏��i�䂩�j�ɏ}���邱�Ƃ��B

�U���Q�V���i�j

�ϐ���ᖢ�S�l�����Ƃ̂��ƁB���̕��ƌ̊ϐ����v�A�f���Ɗϐ��h�v���e�X�c���c�t�ɂœ������������̂ŁA�ϐ��O�Z��̕ꓰ�̉p���͗ǂ������Ă����B�����N�O�܂ŁA������Ɍ��C�ɏo�Ȃ���Ă����Ǝf���Ă����̂����B

�Y���u���E���k����W�v�������悤�₭�Ǘ������B���̐��T�ԁA�ʋ̉����𗘗p���āA��b��b�A�t���X����l�ɓǂݑ����������͖Y���B

���ɐ^�[�̑I�W�Ɍf�ڂ���Ă������̂ɉ��������̂����A���߂č\�����L���Ă����B

�q�㊪�r

��

�݉Ɓ@/���b�g��

�X�y�[�h�̏���/ �v�[�V�L��

�d�� /�r���[�X

�N���������h/ �S�[�`�F

�M���� /�f�B�P���Y

���B�[���v�l�̗H�� /�f�t�H�[

���b�p�`�[�j�̖� /�z�[�\�[��

����@�ؑ��B

�q�����r

�k�ɐ����̑D�� /�h�C��

�p�� /�z�t�}��

���`�� /�t�����X

���̐l�͎� /�L�b�v�����O

�㏰/ �N���E�t�H�[�h

���U���X/ �A���h���[�t

�H��/ ���[�p�b�T��

�����̔��� /�}�N�h�i���h

�H��̈ړ] /�X�g�b�N�g��

���O���L/ �؏@�g

��� �푺�G�O

��ǂ��āA�܂��|��L��S�����������Ȃ��������ꂽ���̂Ɋ�����������B

�|��L���Ȃ��A�Ƃ����̂́A�A�a�璷�Ȗ���p�����A���{��Ƃ��Ċ����Ƃ����ӂŁA�����̔w��ɂ��鐼���̍����̂�ɂ��Ă���̂ł͑S���Ȃ��B

���̊i���������܂Ō������A�s�Ԃ��痧�����������܂�����Ȃ��u�����ߕ����v�̍�҂̂���Ȃ̂��B

�u�ԁA�]�ˎs����P�W���I���V�A�̋{����k�ɊC��̑D�������āA�l�Ԃ̐��X�����c�݂������яオ���ė���B

�v�����Y���̕��͉p�����g�ُ��L������A���q�Ɍ�w�̑f�{������͓̂��R�Ȃ̂����A�u�����v��O���ɂ����Ă��̐��m���k�W��ǂނƁA�Y��������̌���E����́u�l�^���v�Ƃ��āA�h�C����̒Z�҂��ÛY�Ȃ܂łɋz�����Ă����ߒ������肠��Ɣ���B�������Y���Ƃ����t�B���^�[���h�߂���ƁA���Ɩ��Ē��̂��̂Ƃ��ę��ꂽ�A�ꌩ�S���ʂ̍�i�����ݏo�����B

�t�ɐ��m���k�W�Ƃ�����҂́u���l�v����u�C�T������v�u�Ԓ��M���~�v�u���ӎR�S���v���ς�Ƃ��A�鍳�����A�R�d�����A����Y���A�����Ƃ͈Ⴄ���e���������Ɋ_�Ԍ����Ă��ꂻ�����B

��L��i�̂����A���̂��C�ɓ�����O�{������Ƃ���ƁA�܂��u�H��̈ړ]�v�B

�������v�킹���G��Ȗ��킢�ŁA�|�Ă���ΉĂ̎��̕���Ɏg���������ȂǂƂ��v���Ă��܂��B

���Łu�㏰�v�B�D���̌ǓƂƁA��l������������ЁX���������̕`�ʁB�����āu�M����v�̕s�𗝂Ȍ����B

�ق��ɂ��A�W�X�Ƃ��������`�ʂ����|��U���u�d���v�A�����܂����V���Ɩ��̊W���A�ǂ����u��{���v���v�킹��u���b�p�`�[�j�̖��v�A�C���h�̗z���̒��Ŗ����\�̔@���������W�J����u���̐l�͎ԁv���̂Ă������B

�Y���̉��k���ł́A�Z�ҁu�e�܂ꂽ���v�u�V�Ɏ��ꂽ�j�v�A���҂ł́u�ʑ��O�v���ʔ����B�ӊO�ƒm���Ă��Ȃ��͎̂���̋Y�Ȃ��m�x���C�[�[�V����������i�Q�ŁA�u�C�T������v�O���A���̗���`�������������B������ǂ���B

�U���Q�W���i���j

���ؐ����u�~�̃A�[���A�v��ǂݎn�߂�B

���H���𗘗p���āA��Ёi�ԍ�j������߂��T���g���[���p�قŁu���m���W�v���ς�B�����Ƃ����������Ă�����A�Ȃ��Ȃ��̍��݂悤�ł���B���ړ��Ă͓��R�A�u���_���_�}�����v�i����j���낤�B�F�ʁE�͊��A��͂������ڑO�Ɍ���Ə@�B�̖���������M�v���`���B

���͂���ȏ�Ɍ@��o�����������̂́A�������ĉE���ɓW�����ꂽ�C�k�F���̏�lj�Q�ł���B�u�Պ�����}�v�͂ǂ������d�Œ����Ȃ��������A�R���}�ɕY�����邪�@����C�́A�^�[�i�[�����v�킹�A���O���Ȃ��B

���s�ɍs�����͕K���_���E�؉����ߕӂɔ��܂�̂ŁA���m���͂悭�U��B������ʂ蔲���āA�Z�����c����Z�g�������܂ő���L�������̂��B���x�s�����́A����~��攌�̕`�����V���u�o���}�v���A��ɐQ���ׂ��Ă�������Ɗς����B

���Ȃ݂ɏ���攌�͎O�\��������Y�̒��j�B�O�q�̍�J���A�O�\�́u���������_�v�����悤�Ƃ��Ĉ⑰��{���Ă���ꂽ���A�����攌�̘b������Ƒ�ϊ�ꂽ�̂��v���o���B���̌��J����͉攌�ƘA�������A�O����������ꂽ�B

�u�����E�v�V���w���B�P�X������J�E�݂䂫���u�n�C�E�N���C���Y�v�B�Q�P���P�T���I�f�B�s�����̓X�ň��݁A�Q�R�����A��B

�Q�O�O�Q�N�U���Q���i���j

�t���@�@�@�ޒJ���� ����̂���

����A�˔N��u�����ǂ���l�����v�i���|�t�H�@�P�X�W�S�j��ǂݕԂ��Ă����܁A�u�M������̓`���v�̏͂ŁA�ȉ��̌��ɂԂ������B

�u��������̕]�c����ł́A�N��Ȃ������A���鎞�A�ޒJ����̍�����w�{�������̖��x�̑�{���s�]�ŁA�ޒJ�͋�Y���Ă����B��̑O���A�M�����玄�̏��ɓd�b��������A�w���܂킵������悤�ʼn������A����������������������A�N�͂����^�����Ă���܂��x�Ƃ����̂��B�w���܂킵�x�Ƃ������{��̎������A�͂��߂Ă킩�����B���������ǁA���͏M���̋��߂��悤�Ȋ����̑��Ƃ��łĂ��A�s�������̂������v

�M���̃\�c�̂Ȃ��������ƁA�˔̋Ȃ܂ł̖���p�����Â��B

����������̋��ɐ[���˂��h�������̂́A�u�ޒJ�͋�Y���Ă����v�̈ꌾ�������B

�O�\�N�O�̋L�����A�N�₩�ɁA�ق�ꂭ�S���Ă�������ł���B

�ޒJ�T�ꂳ��́A���ɉ̕���̔����J���ĉ����������l�ł���B

�͂��߂Ă�������̂́A���a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�̂P�O�����P�P���������ƋL������B�����A�y���ʼnĂ��߂����l�X�ō��Ƒ�����݂̏W��������A���̗��Ŏ��̕���̑c��ɏЉ�ꂽ�̂��B

�ޒJ����̒��j�C�ꂳ��ƁA���̏f���i��̌Z�j�Ƃ͌c���`�m�c�t�Ɉȗ��̗F�l���������A���̐��N�O�A�C�ꂳ��͌�ʎ��̂ŕs���̎��𐋂����Ă����B���Ȃ݂ɁA��l�̗c�t�Ɏ���̒S�C�͐쑺���ʐ搶�i�ʏ̃J���Z���j�Ƃ����A��̉̕���D���B�����N���X�ɓ��{�������i�����]�_�Ɓj������A�㋉�̈����D�����i�����]�_�Ɓj �Ɗw�|��Łu���i���v������������ꂽ�ƁA�u�����E�v�̓��{���̃G�b�Z�C�œǂL��������B�v���K���Ȏ���ł���B

����͂��Ă����A�Ⴂ�ǎҁi�������ĂS�Q�Ɓu�Ⴂ�v�̂����I�j�ׂ̈ɁA�ޒJ����̃v���t�B�[�����ȒP�̏Љ�Ă������B

�����R�R�N�i�P�X�O�O�j�X���������܂�B�{���O��B�L���ȓ��b��ƊޒJ���g�O�\��̎��̎q�ł���B

��ɂ͕��|�]�_�ƊޒJ��l��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ޒJ���ꎁ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�l�̉����H�v�i�^�[�@���a�T�P�N�j���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�c������̕���ɐe���݁A������卑���ȑI�ȂɊw�Ԃ������ւ̎v���~�ݓ���ށA���R���O�剺�ɁB

�吳�P�R�N�i�P�X�Q�S�j���|���Ќ�́A���������E���R���E��K���K�̌O�����A�r�F�A���o�Ɋ���B���R������͐^�R�ʂɎt������B

���a�Q�X�N�i�P�X�T�S�j�A�̕�����Ď������E��K���K�������ē��ڊĎ������ɁB

��\��Ɂu�c�e����v�u�j�̉ԓ��v�̋r�F�A�u���\���b���v�u�]�ˏ鑍�U�v�Ȃǐʌ����o������B

�Ď����Ƃ����̂́A�q�Ȍ���ɐ݂���ꂽ�K���X����̏������ŁA�펞�X�^�b�t���l�߁A����̐i�s���ē��A�_�����o���B

�v���A��������������̊ޒJ����́A�k�q�C�ꎁ�̎��Ƃ����ɍ�����U�蕥�����̗l�ɁA����̊Ď����Ɩ��ɉ����āA�̕���Ɍ��炸���Ɖ����̋r�F�E���o�L���S������A�V��ɕڑł��Ĕ��ʘZ�]�̊��������Ă��������ł������B

���̔N�̋㌎�A��������́u���C���l�J���k�v�ʂ����ςāA�̕���̗��ƂȂ����������A�u�̕�����̂��̂�����v�ƕ����āA���Ζʂł����肷�����苰�k���Ă��܂����B����ȏ��w�U�N����O�ɊޒJ����͉����X���āA�u������A���ł���������Ⴂ�B�̕���������Ă����悤�v�Ɖ������ꂽ�B

�}�ɏ���������A�u���̂��A�錀�̐��ܘY�́w�b�x�i���a�S�U�N�P�Q���j���ς�����ł����ǁc�v �Ɛ�o���ƁA�j���u�������A�{�N�A����̕��͑ʖڂȂ�v�B

���|�Ɠ��� �̋�ʂ����ʎq���������̂��B

���ꂪ���ŁA���͊ޒJ���獑������̐ؕ��������Ē�������A�����̕�����̊Ď�������̕�����ς�Ƃ��������Ɍb�܂ꂽ�B

���Ȃ݂Ɂu�����E�v���J���Ċς�ƁA���̔N�̂P�Q���̉̕�����͑�싴�������������B�����̕��ꂪ�㉉����鍡����v���Ɗu���̊�������B

���߂ĊĎ����Ŋς��̂́A���S�V�N�������̕��ł������B

���͂܂��c�t�ɍ݊w���ł��������A���̂���e����u���ʕ��i���w�j�̐����𒅂Ă����Ȃ����v�ƌ����A�������̎Ԓ��Ő�y�����قȊ�Ŋς�ꂽ���Ƃ��L������B�Ď������͔��Â��A�ǖʂɑ�J�|���Y���̎ʐ^�������Ă����B

���ڂ́u�Ζʁv�i���V���̍H���A�F�v�̌ܘY�A�����̏\�Y�A���c�̒���ށj�̂��ƁA�̉E�q��́u�����P�v�B�ޒJ����u����͒��������ŋ��Ȃ�v�B�ƌ����Ă������쎡�Y�̌p��Ɠ��̑O�̑��X�����\��������Ă��Ȃ��B

�O�Ԗڂ͍K�l�Y�E�쎡�Y�́u�����ƓؕP�v�B�Ō�͊���E�Ŋ�́u���l�v�B���w���Ɋ���̗ǂ��Ȃǔ���͂����Ȃ��B�����|�V��̔������莮���ɒǂ��開�ꂪ���������̂������Ă���B���̌�A�u���^�O�v�̌����߂ŁA�q�Ȃ��������̗^�O�Y���Ď������玊�߂Ŋς����A�v���Ή����ґ������Ƃ��B

���ʕ��ɐi���́A�w�Z�̉Ă̍�i�W�ɎO�N�ԁu��k�ƍ]�ˉ̕���v�Ƒ肷�郌�|�[�g���o�����B�ޒJ����͂��̈ꕔ��ڎO�ÌܘY�Ɍ������炵���B�����̈ӌ��Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ��A����y�̘_���́u�ǂ��Ƃ����v�ł���������A���v���Ɨ�⊾���̂ł���B

�S�W�N�����A�����u�j�ɒB�g��\��v�̎��A�~�K�̊y���ɘA��Ă����ꂽ���Ƃ��������B

�~�K�Ɖ�����̂͂��ꂪ�ŏ��ōŌゾ���A������͏I�n�R�`�R�`�B�ɂ��₩�Ȕ~�K�̏Ί炾�����قɎc��B�y���̘L���Łu�b�v�̕��o���ɕ������s�����ԋ߂Ɍ��A�M���b�Ƃ����̂����̎��B

����m�Â������Ė�����B�S�W�N�S���́u�Z�̐�v�u������ϖ闒�v�u���g�ԁv�B

�u�ϖ闒�v�͋e�g�̎s��������̓�������ŁA���̎��͊��O�Y�Ə��B�ޒJ����Ԃ�S�������B

�����R�̂���ɂ��ז��������A�u���x�̋r�{�́A�X�`�[�u�E�}�b�N�C�[���́u�l�o�_�X�~�X�v�̋��̂���ꂽ��v�Ƙb���Ă���ꂽ���Ƃ����������B

�O�C�Ȃ���A�̉E�q��ɏЉ�ꂽ�̂͂��̕���m�Â̎��̗l�Ɏv���B�̉E�q��Ƃ͔~�K���l�A���̌����Ƃ͂Ȃ������B

�����Ŗ{��́u�{�������̖��v�i�S���F���j�̘b���������B

�ޒJ����́A���́u��k�����Ɓv�̎���Γ��Ɉ����Ă��ꂽ�B

�u���x�̕�����œ�k���|�������Ǝv�����ǁA�������Ėʔ�����i�Ȃ��H�v�Ƃ̓d�b�ɁA�u�����a�c���Q�Ȃ�Ăǂ��ł����H�v�ȂǂƓ����Ă����̂�����A�����̂Ȃ����w���ł���B

���a�S�W�N�̏t�A�����R�̂�����ŕ�������{����n���ꂽ�B�u�S���F���v�̑��e�������B

�u���x�����ŏ㉉����B�ǂ�ł݂ė~�����v�B

�u�S���F���v�́A�u�����̖��v�i���[�j�ܘY�j�Ƃ����������b���������A�߉���k�̌���ł���B���ɓŎE���ꂽ���[���h������O���ڑ�ю����̏�ʂ́A�Â�����u���~�I�ƃW�����G�b�g�v�Ƃ̈Í����w�E����ė����B�ߔN�͑O�i�����u�����̖��v�̌����������č��Y�Ƃ������A����̊ޒJ����̕�Ԃ́A���������������đS�e�����悤�Ƃ������̂������B

�ǂ�ł݂āA�G�z�Ȃ���f�l�ڂɂ���̌��_�������������B

��́A�����u���{�̏�v�ł̌|�҂����Ƃ��Ղ荶���̔G��ꂪ�A��O�̏t�z���Łu���k�S�W�v�ɋ����Ă��邱�ƁB

���������Y�ɂ���O�̓�k�S�W�́A�����̌��������{���Ă����̂ŁA�V�c�̌���A���I�ȕ`�ʂ́A�������ɂ��Ȃ�����A�������S�ĉ����ɏ����ւ��Ă���B�V�O�N��̓�k�u�[���ɏ���Ċ��s���ꂽ�O�ꏑ�[�Łu�߉���k�S�W�v�́A�䒠�ɒ����ɖ|�����A�|�퓹���ƍF������̔G���i����������͔̊ԉ҂��̋S���V��E������̖��j�Ƃ����u�b���\�䖜�g���v���A���̎����߂ėz�̖ڂ������̂��B

�u���{�̏�v�Ō����A�����E�����́u������v�u�Q��v�u�ӂƂ�v�u�����v�u�����z���v�Ȃǂ̌�傪�A���k�S�W�{�i�����ޒJ�{�j�ł̓J�b�g����Ă���̂��B

������_�́A������Y���q�i�����E�ܑ�ڍK�l�Y�j�ƍ����i�����E���ڏ����̂��̎O��ڋe�ܘY�j���K�l�Y�i���_�j�Ɍ��˂����邽�߁A�������Ō�ؕ����邱�ƂɂȂ��Ă��邱�ƁB�K�l�Y�͖��炩�ɍ����̃j���ł͂Ȃ����A�ۖ{���̂悤�Ȍ��������͓�k�ł͂Ȃ��B

�i�X�ɁA�����̎��ۂ̕���ł́A���[�Ƃ��Ƃ��o���i�ܑ�ڔ��l�Y���������j���e�V���E�~�K�ɐU�����̂ŁA�ЂƂ�̖��҂̓��̂���Ďo���̐l���̕ϓ]���Ǝ˂���Ƃ������\�����������A�l���W���p���ĕ��G����ɂȂ����j

�����ؕ��̐����\���グ��݂̂͜�ꂽ�̂ŁA�O�ꏑ�[�őS�W�����Q���Ĉٓ��ɂ��Ă����������B

�ޒJ����͑����G���̉����ɉ�����ꂽ�B

�����A���̎��O�ꏑ�[�ł̂t���̉���ɖڂ�ʂ��ꂽ���̓{�C�͍��ł��Y�ꂪ�����B

����ɂ́A���a�R�N�X���s�����ŁA�ޒJ�����ԉ��o�Łu���\�N�e���v�Ƒ肵�ď㉉����Ă��邱�Ƃ��S���G����Ă��Ȃ���������ł���B

�u�����N�E�ޒJ����v�̔M��������ɐG�ꂽ�v���ł������B

���a�S�W�N�U���̕���͕s�]�������B

�u�����k���v�u�S�̓�����ʕ���v�ƒ@����A�U�X�������B�������ޒJ����́A���Ȃ��Ƃ����Ɛڂ��鎞�ɂ́A���̋�Y��\�ɂ͌����Ȃ������B

�ޒJ����ɂƂ��āA��k�Ƃ́A�V�O�N��̓�k�����Ƃَ͈��ȁA���ڍ��c���⎵����̐l���ɘA�Ȃ�A�Ȃ̐t���̋L���ł������B�u�S���F���v�́A�җD�c�q����Y���q�E���������˂��u���\�N�e���v�̍Č��ɑ��Ȃ�Ȃ������̂ł���B

���ꂪ���o�ƁE�ޒJ����́u���E�v�ł������ƔF�߂���Ȃ��B

�����Ă����N���ӂ߂��悤���B

�ޒJ����́A���a�T�O�N�i�P�X�V�T�j�P�O���U���A�ߌ�P���P�O���A�x���ׂ̈ɒz�n�̍������Z���^�[�Ŏ��������B���N�V�T�B���̒��O�A�����炩�ɏ��V���ꂽ�ƕ����B

�����́u�����E�v�A�~�K�̓����������₩�ɕ\��������P�P�����u�����ȁv�ɁA�ٕ��u�ޒJ����̎v���o�v���f�ڂ���Ă���B

���݁A�����܂މ̕���w��L�u�́A���a�S�O�N��ȍ~�㉉���r�₦���������̕�����ڎw���āA�u���s���p�[�g���[���l�����v�̊�����i�߂Ă���B

�O��́u�g�։����v�����グ�A���݂́u���ɐ�����@�ʏ̂͂��������v�̏㉉������ɓ��ꂽ��{���̍Œ��ł���B

���̒�{���A���|��J�}���ّ��̏��a�R�P�N�P�P���̕�����㉉��{�i�ޒJ�O�ꕶ�ɖ{�j�Ȃ̂ł���B���炭�Ď������������ޒJ����Ԃ������̂��낤�B�ȒP�Ȃ���A�l���̓����̗��}������B�ډ��u�鍑���Ɂv�����̑䒠�ƍZ�����A���z�̑�{����i�߂Ă���̂����A�㉉���ԂȂǁA����̑����̕���̋��s�`�Ԃ̒��ŁA�悭���Z�߂��Ɛ�������قǁA�u�ޒJ�{�v�͗ǂ��o���Ă���B

���_�A�����҂��猩��A�u���̖��̐��������ׂ��Z���t�i�����͎���j�������Ă���v�Ƃ����w�E�͓��R�ł��낤�B�������u�ޒJ�{�v�́A�����������z���āA�����Ƃ��Ă̋�����Ƃ��Ƃ�Nj����Ă���B

�ޒJ�{��ᔻ����̂͗e�Ղ��B

��ɑ����҂́A������˂Ȃ�ʁB

�R�O�N�ڂɂ��āA�Ăт���Ȃ������Ŏt�ɑΛ�����Ƃ͎v��Ȃ������B�q�b��ׂł���B

���ČS�i�������́A�u�ޒJ�{�̐E�ƓI��r�ɂ͋��Q���ւ����Ȃ��v�i�u���P�����́v���o�m�[�g�j�ƁA����������߂ď������B

���̖��ȂɘA�Ȃ鎄�Ƃ��ẮA����ɏ���u�M�́v�͂Ȃ��B

�ޒJ����͌ւ荂���u�E�l�v�������B

�����āA�u������ҁv����̍Ō�̂ЂƂł͂Ȃ��������B

���́A���̃z�[���y�[�W�u�̕���̂�����v���A�ޒJ����ɕ��������ŊJ�����B

�t���ւ́A�����₩�Ȏ�����ł���B

�Q�O�O�Q�N�T���P�P���i�y�j

�����T�ԓ��L��

�T���Q���i�j

�����Ƃ��̂b�c�u���_�c�~�̖v���B

�u�S�N�Ɉ�l�̐V�l�v�Ƒ�����A�u�����Ē������������v���́A�I�W�T�������̊ԂŔ�Ԃ悤�ɔ���Ă��邾�̂̑O�]���ɂ�ꂽ�̂��B

���́A����́u���̔s��v�́u�����S�̉́v���Ǝv�����B

�m���ɂ̂т₩�œ�������������Ă���B���������̐��͂����V����u���v�ł����āA���͂���͉��̃��b�Z�[�W���C���[�W�������l�ɑz�N�����Ȃ��B�Ђ�����v�l��~�A�����ɊÂ��Ă���悢�̂��B�敾������Ɛ�m�ɂ�����́u�����v�͂���܂��B

����Œ��������l�́A�a�E�X�g���C�T���h�̃��C�u�∻�˒q�G�́u���]���m���R�E�v�́A�܂�ňꖋ���̗l�ȖL���ȉ̏��ɐڂ����瑲�|���邾�낤�B

�����͐V�_�ׂ́u���Ƃ����є��v�B�e���r�Ō���V�_�̓W���[�N��A�����Đ��̉����B�������ӖځE�����Ƃ����n���f�B���玩����q�̉�����܂ŁA�ǂꂾ���̐h�_�����߂����Ƃ��낤�B�ނ̍A����N�X�ƌ��o�����A���̐�捂Ȃ��Ƃ����є��̌��i�́A���̐l���ɗ��ł�����Ă��邩�炱���A�����B

�P�O�N��E�Q�O�N��A�t�H���o�������Ƃ����A���̔����ɂǂ�Ȑ[�݂Ɖ��������Ă��邩�B���͂�����y���݂ɑ҂������B

�A��r���A������̂a�����R�[�h�Ɋ��B�挎��\��������́u�|�{�z�H��v�I�W�v��\�Ă����̂����A�X�傪�a�ɓ|��P�O�����x�ƁA�����悤�₭�c�Ƃ��ĊJ�����̂��B

����l���������ꂽ�l�ʼn����B�I�W�̗\����������Ă���Ɣj���A�����v�킸�������Ȃ����B�n���ł��ǐS�I�Ȋ��Ȃ�A�t�@���͕K���t���ė���B�H�̎R��S�W��������y���݂ł���B

����������̉z�H�I�W�����}���J���A�܂��́u�����Օ��v���璮���n�߂�B

�썶�q��̎O�����̉��₩���͂ǂ����B�����ꖺ�̏o�ȂǓ��R�Ƃ�������B

�z�H�́A�Օ��̌��ʼn̂ɗ��ꂸ���̏��̐l������荞�ފm�����B�V�e�����̏�ׂ̍₩���B

�i��̗Y�ӂȌ����܂ŁA���R����F���ɐ������B�܂����ƂP�O�ȁB�������A�x�ɂȂ肻�����B

�T���R���i���j

�z�H�u�V�����v�u����v���B

�u�X�����r�E�V�����v�͊����x���炷��ΐ��j��v�E�펵�Ղ���ł��낤�B

���A���E�q��̏�Ƌ�Y���u�g�����v��ݍ��މz�H�̐l�Ԑ����S�҂Ɉ��A�����҂�O�������Ȃ��B

�ߌ�̐V�����ŁA�Ȃƒ��O�̑��q�ƎO�l�ʼnz�㓒��ցB

�V���Ƃ����ƁA�s�a�r���Г�N�ڂ̍��A�c���p�h�ƑΌ����Ė������ŗ���₵����⏺�@�ɖ������āA�ꃖ���~�̐V���O�����ނ��������v���o���B

�������܂�̓����炿�̎������߂Čo�������A�ፑ�̌������ł������B

���炭�A�Ԓ��Œ������z�H�́u�V�����v���A���̔畆���o���Ăъo�܂����̂����m��Ȃ��B

����̎R�X�́Aῂ����V�Ŏ��������}���Ă��ꂽ�B���ɂ͏��X�c�Ⴊ������B

�h����̐V���ŁA��������A�O�V����A�����Ē����A�̕�����̏��ΏP�������ɋ삯�������Ƃ�m��B

�O�ׁ̈u���Áv�������āA�ό��O�ɍc���ŋA���̋L�����ς܂�������m��A�z�b�Ƃ����B���R�̂��ƂƂ��āA��`���猀��ɒ��s����Ƃ����u���������v�̋��͔Ƃ��Ă��Ȃ��̂��~���B

��N�́u�ĕS�U�v���琔���āA�S��ڂ̉̕���ό��B

������āA�`��ς����V���L���E���̗����ʂ��ł���A���������̃��O�r�[�ϐ킶��Ȃ��ł����B

�ȑO�u����Ƒ�v�ł����������A�`��������|�p�ɑ��w�̐[�����[�_�[��Ղ����Ƃ͐S�����B�����������������ɋ��߂Ă���̂́A����������������Γ������═���V�ٌc�ɋ[���邱�Ƃł͂Ȃ����A����ȁu�V�сv�ɕt�������Ă��鎞�ԓI�]�T�͂Ȃ��B

�̕���̈����ۂ��u�������p�v�͖��f�ł���B

���̖����́A�{�������}�Ƃ����u�E�P�v�ӂ���r���t�̔��������B���ꂪ���̊Ԃɂ��h�������ɂȂ�A�u�L���@���v���u���f�B�A�K���v���Ɓu�݁E���c���C���̈�`�q�v�̐����Ȓ��q�̑��e������ɂ��Ă���ƁA���x�͉���≤�q��顂��������������ƁA���܂���̈�����������Ȃ�B

�̕���������ĉ�����̂͊��������A�����܂ł��ǂ������҂ł��Ē��������B

�ł����̓e���r�V�~�Ɏ~�߂邩�A�������ތ�Ԃ��Ɨ��ĉ������B

���͎����}�̋��ԈˑR����̎����܂߂��\�����v�ƁA�o�ό��Ē����ɐ�O���鎞�i��������͂⌶�����m��܂��j�B

�����Â߂��������A�u��J��y�v�ƁA�Z���Z�C���͗ǂ����|����邶�Ⴀ����܂��B

�T���S���i�y�j

�ߑO���A���O���X�������ɎU��B�z�H�u�����v���B

��̘V��́u�ǂ���A����ɂ�����v�̕`�o�����������Ȃ��B

��͂�R��Ⴋ���̃j�b�g�[�Ձi�������y���ꂪ�b�c���j���Ă��邹�����B�V��̐�]�E�����݁E���ς��ꌾ�ɋÏk����A�������G�����u���܂����v�Ǝv�킸���ɂ��ďo�A�����́u���܂����v�ŗ܂��܂݁A�嗎���ɂȂ邠����A�R��͐�i�ł������B���̂r�o����N������

�G�����炯�̂b�c�ꖇ����A�ǂꂾ�������̎�������������Ƃ��B

��邩��A�Y���̌���u�l�n�m�r�s�d�q�v��ǂ�ł���B

�u�s�a�r�������v�̖،��B�A�����V���̍��R���J�̏��]�ɐG������u�I�ɍ����a�������v�����v�őS�P�W�������A�P�O���܂ł𗷐�Ɏ����ė����̂��B

���́u���l�̐��v�u�������̃W���[�v�����A���^�C���œǂ�ň�������ゾ���A���w�ȍ~���R�ƃ}���K���痣�ꂽ�B�̕���ɖ��������������ł͂Ȃ��A�S�D����l�Ȗ��͓I�ȃ}���K�ɂ��̌�o����Ȃ��������������m��Ȃ��B���������X�����ł͂Ȃ�����A�ǂ���i�Ȃ炢�ł��ǂލD��S�͎����Ă���B

����̓x�������̕Ǖ���O�̃f���b�Z���h���t�B���{�l�̔]�O�Ȉ�c���e���}�́A���̃I�y�̓V�˓I��r��a�@���Ɍ����܂�ߏ�ƍ���A���������]����Ă���B���̍���������S�����ė����v�l��ƎS�E�������N���i�ǂ�ł��Ȃ��l�̊y���݂�D��Ȃ��ׂɁA�ȉ����j�B

���[���\�킸�B�����ƌ����ԂɂP�O���ǔj�B���̑S�������ė��Ȃ������̂��낤�I

�����̋A�������҂��������B

�T���T���i���j

�P�P���߂����̐V�����ŋA���B�P�T���A��B�����u�l�n�m�r�s�d�q�v�P�P���ɔ�т��A�H��������̂����ǂ������A�S���ǔj�B

���S�ז��ȍ\���A�S�P�W���ɐ��|�̂���݂̂Ȃ��\�z�́B�h�b�V���Ə[�������nj㊴�́A����Ȃ�R�ソ�Ђ��u���镗�v�A�����Ȃ獂���O�u���f�B�E�W���[�J�[�v�F�씎�q�u���̐�v���ؐ����u���[�Y�x���g�̎h�q�v�ȗ����B

�u�r�����̒��فv�A�u�\�t�B�[�̑I���v�A�h�X�g�G�t�X�L�[�A�����́u���~�[���u���v�̒ǂ��Ғǂ���҂̐}���B

�Y��͖L�x�Ȉ����o������g���A������킪�Y�ݗ��Ƃ����u�����v�����X�ƈ����N�����S�����A���ɂ��́u�����v�̐S�����ɕ�������Ȃ���A�����ɕ`���Ă����B�ǎ҂͓ǂݐi�ނɂ�A���́u�����v�̕�قł��鎽���̐��̂�m��A�ɑR�Ƃ��邾�낤�B

�������N�A��X�͑z����₷��u���v�ɑ����������A����𑼎҂Ƃ��Ĕr�����A�ӎ����ɖY�p���悤�Ƃ���B�������u���v�́A�����ĉ�X�Ƃ��Љ�Ɩ����ł͂Ȃ��ƉY��͐Â��Ɍ�肩����B

����Ƃ����\����@�̂ЂƂ̒��_�ƌ����悤�B

�T���U���i���j

�̕��������ό��B�ڍׂ́u�e�A�g���v�V�����f�ڗ\��̌��]�����ǂݒ��������B

�P���B

�u�����P���v�Ə����B�u�P���v�ɂ́u�p���v�Ƃ����ȊO�Ɂu�i�������j�d�˂Ē���v�Ƃ����Ӗ�������B

�C�V���́A�P�Ɂu���㏼�v�Ɖ��������̂ł͂Ȃ��B���̖��ɍ��߂�ꂽ�c���E���̐l���A�ނ炪�|�����|�̗ݐρA�����Č���҂����̖��őz�N����C���[�W����g�ɓZ�����̂ł���B

�����āu���H���v�̉Ƃɐ��܂�A���ԗ��ƌ��Ƃ��Ĉ��𑩂˂�u�h���v�B

�Q�V�̐N�ɂƂ��ẮA�����o�������Ȃ�l�ȁA�d������ׁB

����������̙z�X�����A�ٌc�̖������Ȃ���^���������̋C�T�A�{���̒��M�̌|�e�̐����ɁA���́u�d���ׁv�������ĒS���ނ̕��X�Ȃ�ʊo��������B

���͔ނԗ��̏����䂩�猩�Ă��邪�A���̈��g�̂���痧�����A�����͈��痂����A��甍�����l�Ɍ������B

�P�������̎�҂Ɂu������v��^�����̂ł���B

�̑c���A�u���Ő��������ɁA�����Ă������������ʍ��ł������B

�Q�O�O�Q�N�S���Q�P���i���j

�����̖L�`�@�R��E���Z�́u������v��

���̔��N�A������̗̉̂��ɂȂ��Ă���B

���̏�Ȃ��Ô��Ŋ��\�I�ȃA���A�B����������ɂ��ق�̂�Ɛ��܂���������^���ԂȌ�����瞂肻���ȁA�ɐȂ���Ȃ̗��B

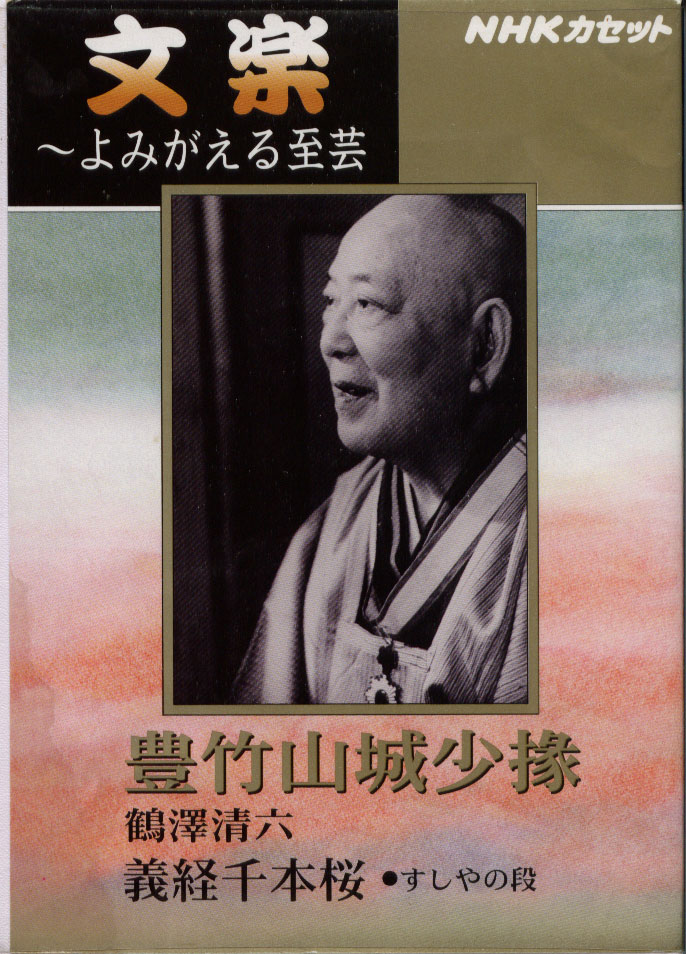

�L�|�R�鏭���E�l��ڒߑZ�ɂ��`���v�u�`�o��{���E������̒i�v�̂����̃N�h�L�ł���i�m�g�j�J�Z�b�g�E���y�`��݂����鎊�|�@�m�g�j�T�[�r�X�Z���^�[�E�����P�P�N�B���a�Q�S�N�S���L�y�������^���j�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���͂��̃e�[�v�A���N�O�ɍw�����Ă����̂������̂��������ɂ����B

���ɂk�o�Łu���|�L�|�R�鏭���v�ŁA�Ðx���v����́u������v���J��Ԃ������Ă����̂Ŏ������Ǝv���Ă������炩������Ȃ��B���́u������v�̃��R�[�h�́A�O���́u��t�v�܂ł��O�����ߑ�F���Y�ŏ��a���N�̂r�o�ՁA�㔼���ߑ��i���j��v�̕��j�ŏ��a�Q�X�N�̃��W�I�^���Ƃ����t�V�M�ȍ\���������B

���ɂ͔N�Ɉ�x�A�����ɋ`���v�������Ȃ�Ȃ�����B���̗��R�������ƒ����Ȃ�̂ŏȗ��B�Ƃɂ�����N�H��ɂ��̈��ʂȁu�a�v���A�z�H�A�y���A���j��v�̃e�[�v�ɂЂ�����^�M�����B���̐܂ӂƁu������v�̃e�[�v����ɂƂ��ċ������B�R��E���Z�Ƃ������y�Ɉꎞ����悵�����l�R���r�͏��a�Q�S�N�H���ʂ���̂����A���́u������v�́A����ȑO�Ɏc���ꂽ�R���r�Ō�́A�M�d�ȗ��j�I�^���������̂ł���B

�I舂������B�Q�Ăĕ����B

�P���ԂS�X���̒�������I���āA���́u������v�Ƃ�����������߂Ē������C�������B

����܂Œm���Ă�����肾�����u������v�͉��������̂��낤�Ƃ����v�����B

�̕���ł�����݂̍]�ˑO�̌����B�I�����҂Łu�����l�߂Ă��v�̒g�����̈������݂��ς�ƁA�����]�N�]�N��������B����������������������H���^�Ƃ����̂́A����ԈႦ��h���}��Y�ꂽ�^�̂��߂̌^�ɑ����v���߂Ă���B�������͂���ȁu�������v�����x���ςĂ���B���̕��c�ȗZ�ʖ��V���A�̕���̖��͂ł��邱�Ƃ��ے肵�Ȃ��B

�������R��́u�������v�͂���Ȕj�]�����o���Ȃ��B

�I�n�z�R�Ƃ�����C������l�߁A�R��ɂ���čו��܂Ő_���h��A���䂳��s���������F���B�����ł͓o��l�������������Ɗ�O�ɗ�������A�����Ă����B����A�u������v�����߂Ē������v���������ƌ������̂́A�l���B�����k�ɕ`�����Ε`�������A�h���}�ւ̕����̎��p��^�����邩��ł���B�ې�����s�Ƃ������ƕ���̑s��Șg�g�B�Ȃ炸�Ҍ����̔ߌ��B�퍶�q��v�w�̈���B�����x���ƂɁA�u�P���ԂS�X���v�͗l�X�ȑ��e�Ŏ������Ɍ����Ă����̂ŁA���x�����Ă��O���Ȃ��B

�����Ď���߂炦���̂��A�����̗��ł������B

�e�[�v�̓��C�u�Ȃ̂ŁA�哹������č��ނ���߂��A����G��������Ă���B�Ȃ���肾���܂ł̎b���̊ԁB���{�������������A�z�������߂�R��A���̘e�ő����l�߂Ċԍ����𑪂鐴�Z�̎p�������ԁB

�`�����Z�̎O�����́A���Ɏ���ǂ��₩�Ȓ��ɁA�ǂ���翂т���������B�g�쉺�s�̂�����X��ŃL�r�L�r�Ɨ��������ꖺ�̎p����������ƕ`�����B

�R��̌�邨���A�u�i�폕�́j�������Ă����A��Ȃ��̓}�R�����ȃA�v�B���́u�}�v�̈ꌾ�Ŗ��̕��������S�ɒ����s�����N�₩���B�����폕�̏o�ŁA�����҂͂����̎����ɂȂ��ė��l���}�������B�u�����ňɒB�ŐF�������v��u�������Ă������炸�v�Ƃ����`�ʂŁA�P�Ȃ�ڂłȂ��폕������ەt������B

���������̘V��ւ̖��S�A�퍶�q��̋A��A�ې��ɖ߂��Ắu�h�̐̕��̎��v�ȂǁA�܂��Ƃɂ������Ƃ��������B�����ЂƂɂ���Ă̓_���邾�낤�B

����������́A����q�`�R�b�N�u���v�̑O���́u���u�o�[�h�v�̗l�Ȃ��̂��B���b�h�E�e�C���[�ƃe�B�b�s�[�E�w�h�����̎�藯�߂��Ȃ��I���ȓ���̑}�b�����邩�炱���A�㔼�̒��P���Ƃ��������I���|��������B���l�ɎR��͂�����̐l�X�̓���̍ו���ςݏd�˂邱�ƂŁA����̋}�]��g�߂�B

�ې���̂���݂�Ƃ����lj���~�������l�ɁA�u�������͍����҂v�ɂȂ�B�Ƃ������u����܂������͂����v�Ɓu�������́v�̏u���̊ԂɃK�����ƌi�F���ς��B�u�Q�ĉԂ��v�ȂǁA���Ƃ̗]�ނƂ��������I�v�f�̘g�O�ɂ���A�ЂƂ�̂���Ȃ̂Ђ��ނ����ł���B��������O�ȍ�҂́A�ې��i���ɖ폕�Ə����Ă��Ȃ����Ƃɒ��Ӂj�̓��ʂ��u��t�̓������N�̂��Ƃ̂ݎv�Џo����āv�Ə����B�����ɂ͂����͂��Ȃ��B�R��́u�R���C�i�A�v�Ƃ��������̉�����`�����ƂŁA��l�̎v�f�̔����ȃY���ƁA�����m��Ȃ����̈��ꂳ��������������B

�������Q���������ƁA�ې���Ƃ̍ĉ�A��������Ă̓����̍����ɁA�ې����u�`���ɂ���܂Ō_�肵����v�ƕٖ�����܂ł��e�[�v�`�ʁB

�����a�ʂ���A��R�ٔ��̓x�������B�i�܂Œ��������w�Ǒ����l�߁A�g���ł�����ƌ����Ă悢�B

�^���ƒj�S��m��A����Ƌ������������̏q���͒ɐł���B

�u�߂���t�̍��v�B�t���̒��ɁA�G�ɏ������l�Ȗ폕�̗��p���������Ɨ��������B���̌��B

�u���̐S����A���炵�����Ƃ��炵���Ɓv�B�j���g�������ĂƂ��߂����S�B�������u����㩁v�ɑ����͖̂폕�ł͂Ȃ������������B

�u���ɂ��m�点�Ă�����������v�B�˂��h��������B�u齉��̖�������A����A���������v�B����f���l�ȋ��тł���B

���ɍŌ�A�u�̌ł߂͊��͂ʁA�e�ւ̋`���Ɍ_�����Ƃ́A��Ȃ�����ɂ��Â���܂����v����C�ɒ@������R��̌����������A���͌ÓT���̗l�����̂���������āA

���ɐ������ɔs�ꂽ�ЂƂ�̖��̐⏥��ڂ̓�����ɂ���v���ł������B

�����F�c���������l�����Ă���A�]��𐁂������悤�Ɍi�F����ς���B���Q���悤�Ƃ���ې��B������~�߂�����́u�ЂƂ܂��������Ɩ������Ɂv�̃��A���Y���B�u�����ċ��ւΈې����v�ł́A�V���b�Ɖ�ɕԂ����圤�Ȑ����Ƃ������ɂ���B

�ې��̉^�����������ẮA�u��^�̂قǂ��낤����v�̐��Z�̐��܂����^�^�L�B�g�쉺�s�̓���������A�u���ƕ���v�Ƃ�������Ȋ�w���p�������B

�Ղ�ǂ������A�K���Ɏ~�߂邨���̐ؔ��������Ƃ�B�ʏ��̌����E���ܘY�̂�����

���������Ƃ�����������ɕ����ԗl���B

�}��������u�ƂƂ���A��������v�́A�w�ǖY��̐⋩�ɋ߂��B������l�̖�����w�ɕm���Ă���̂����瓖�R�����A�s��Ȍ|�ł���B���e�Ɍo�܂����u�J���ɂ���ƃ\���\���\�����������ǂ������āv�ȂǁA�����l�����ƎO�����ɂ܂��Ƃɗ�����������B

�����Ė퍶�q�傪�u���̘e�����ɂڂ����삯�o���������ցv�܂ŁB

���\���̎R��̂ǂ��ɂ��̃G�l���M�[������ł���̂��B

����Ȑ����ԂƂ������Ȃ��B�������Čo���������ł��A���w�̔Z���Ȍ��I����ł������B

���̌�ɂ́A�Ⴆ�Ȏq����u�_��ɋ߂�����v�ł���A����ʗ��ł��낤�Ƃ��A���Ƃ��ւ̑z���ɒ��������Ƃ��邨���̏ё����A�����҂̋��ɑN�₩�ɍ����B���܂͂����A�u�폕�v�ւ̗������A�ޏ��̑��݂�������̂�����B

�v���A���Ė퍶�q�傪�������{�d���ɖ����~��ꂽ���i����ł͖퍶�q��͈ȑO�����̐ݒ�j����A��Ƃ͎k�q�ې��ׂ̈ɖ�������Ȃ���Ȃ�ʒ�߂ł������B�����͓����Z��̑���ɏ�����P�����A�����čŌ�͎���������x������B�����̙R�������܂��A���l�d���쌱杂̒��ɋz������Ă����B

��҂͂����̗����ʂ肾���ŕ`�����A�����̔ߌ��Ɠ��u���Ă���B

�R��̌��ŁA���̂��Ƃ����߂ċ�����ꂽ�B

�u�g��Ɏc�閼���Ɉې��폕�Ƃ���齉��v�B�܂�ŃJ�����������l�ɁA������͋g��̎R�X�Ƃ����u���j�v�ɕ����ꂽ�����ۂ��ȓ_�i�ɂȂ��Ă����B�������A�퍶�q����A��������B����炿���ۂ������Ђ��ނ��ɐ������u���v���܂��A�s��ɐD�肠����ꂽ�^�y�X�g���[�̈�ꑂɂ����܂邩�̗l���B

���̒��ōŌ�̈��A

�u���܂ɉh�ӂ�Ԃ̗����̖����A��������킹��v�B

��҂��E�����A�����̗��ւ̐S�������ɂł���B

�e�[�v�͖~����鉹�i�����R��E���Z�ޏ�j�A�]�C���m���߂�l�ȓ��₩�ȃV���M���Ƃ���߂��ŏI����Ă���B

�L�|�R�鏭���Ƃ������l�̌����炱�Ƃ��a���o����A�L�`�ȃh���}�Ɋϋq���������A���{�̍s�Ԃɂ��ƂΒB�����炮�܂ŁB���̈���L�^�����A����͋M�d�ȋL�^�ł���B

�Ҍ���s���������A��͂����A���ۂɒ����Ē����ق��͂���܂��B

�u�P���ԂS�X���v�̖L���ȗ�������悤�B

�y�NjL�z

�@��\����A�r�N�^�[�`�������U�����c����A�Җ]�̂b�c�P�P���g�E�u�|�{�z�H���v�S�W�v���o���B���ڂ��������b�ɕ��Ă���̂��s�������A�z�H�E�썶�q��̏W���Ƃ��āA�n���Ȋ������������W�҂̓w�͂�]���������B�H�ɂ͑Җ]�̖L�|�R�鏭���A�����Đ��|�{�j��v�̑S�W�������\�肳��Ă���B���̕a���X�ɍ����悤�Ƃ������̂ł���B

�Q�O�O�Q�N�S���P�T���i���j

�y�����z

����X�V�����u�]�H�E�b�f�̕��ꐥ��v�̂����A�{���Z�s�ځu�͓��́A����E�l�̏펟�i�㐝�j�Ɍ����Ȃ��v�́u�͓��́A����E�l�̏펟�i�㐝�j�ɂ��������Ȃ��v�̌��ł����B�����t�Ŗ{��������A�X�V���܂��B

�Q�O�O�Q�N�S���P�S���i���j

�u�b�f�̕���v����@�@�@

���������O�ꂾ���A�N�������Ȃ����A�_������N����C�z���Ȃ��̂ŐG��Ă����B

���҂Ƃb�f�͓̉����u�����v���Ęb��ɂȂ����O����������̐V��u�H�͓̉��v�ł���B

�����ō�i�_��W�J�������͂Ȃ��B���]�͌��ݓX���Ŕ̔����́u�e�A�g���v�T�������ڂٍ̐e�����ǂݒ��������B����ɁA�㉉��{�͌́E��c�픪�̌��{�ɂ��Ȃ��������Ă���炵���̂ŁA���҂̈ٓ��������Ȃ���Ό������������낤�B

���͂b�f�͓̉��ł���B

�͓��́A����E�l�̏펟�i�㐝�j�ɂ��������Ȃ��B���������čŏ��͓��̑��݂͊㐝�̂ЂƂ�ŋ��ƁA�ЂƂ�łɊJ���،ˁA�ɕ����オ��艱�⊘�ňÎ������B���͂Q�K����ςĂ������A���œ����Ă���̂��A�g���b�N���S������Ȃ������B�͓����p�����킷�̂́A�펟���т�H�����ȂǏ��^�X�N���[���������Ă���A���҂̐g�̂̓������Z���T�[�Ŋ��m�����b�f���f���������Ƃ����d�|�����B

�����Ȃ����݂��ЂƂ�ŋ��ňÎ�����̂́u�F�s�Ȃ��v�͂��ߏ퓅��i�ŁA����͂���ŗǂ��B�^��Ȃ̂́A�艱�⊘�������オ��̂ɉ��̍��߁i���낲�j�⍷�����ł͂����Ȃ��̂��B�b�f�ł͂Ȃ�������݂ł��ǂ��ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��B

���ׂȂ��ƂƂ��v�������m��Ȃ��B�������A������@�艺����Ɖ̕���̖{���E�u���v�ɂ܂ōs�������B

�̕���̓����́A���������炳�܂Ɋϋq�ɒ��邱�Ƃɂ���B

�u�V�����v�ō~�肵�����̒��A���E�q�傪�����̔~��E�����q��������B ����E���グ�����͎O�p�ɐ�ꂽ���Ђł���A����䂭�j���͂����̎q���ɉ߂��Ȃ��B���̋����A�ϋq�́u���v�Ƃ����t�B���^�[��ʂ��ĕϊ�����̂ł���B

�u���v�B����͕����ʂ�̕���Ɗϋq�ٌ̖_�ł������B

�ő�̋��́A�j������������u���`�v���낤�B����ȊO�ɂ��A�Ⴆ�ΐԕP�����O���Ƃ����̂ɐ��������ĕ������Ƃ��A���҂��������Ɋ|���Ă���̂͗����Ă���Ƃ������Ƃ��Ƃ��A��Ƒ����ł͕K�����F���̕�������������Ƃ��A�e���E���ׂƂ��͓̂G�����Ƃ������召�����̋����A�̕���ɂ͑��݂���B�ϋq�͒P�Ɏŋ����ς�̂ł͂Ȃ��A���͖��ӎ��̂����ɁA���X�ƌJ��o�������̃J�[�h��ǂ݉����Ƃ����m�I�c�ׂ��s���Ă���̂ł���B

�@�o������̊֗e�q�u�̉E�q�升�����v�i���|�t�H�Њ��j��ǂ�ł��āA�̉E�q��̋@���˂���q���A�͂����o��܂Ŋy���ō��ߌ㌩�p�ŗ��������Ă����Ƃ�������ǂ�ŁA�v�킸���Ă��܂����B�̕���ɂ����č��͖��B�܂��q�̎p�́u�����Ȃ��v�̂����Ȃ̂��B

���_�A����ŏ������ЂÂ����肷�鍕�߂����͖��炩�Ɂu������v�B���̉��I���݂�s���Ȃ��̂ɖ|�Ă��܂��̂��A���Ȃ̂ł���B

�@������݂ɂ��Č����A�u�ܒi�ځv�Ŋ����ɒǂ��ĕ�����삯��邠�́u���́v�́A���炩�Ɂu���v�ł���A�u�h���v���M����ʂ��Əo��̂͊G���甲���o�����u�Ձv�Ȃ̂��B

�ÐقȒ���ڂĂ�����ƌ�����G�}�́A�ϋq���g�̑z���͂ł�����B

�u�H�͓̉��v�̂b�f���A�C�����[�W�������A���ɑN�₩�ł������B����̂ɂ����A�t�Ɋϋq�̑z���͂��h��������͉̂����Ȃ������B���c�Ƃ���������ɁB

�����Ŏ��́A�˔N��̌��t���v���o���B

�ٍe�u������Lj������E�w�˔N��_�x�̂��߂̃m�[�g�v�ɂ����������A�ēx�����B

�u�n���o�ė���ƁA�O�ɂ͐l�����B�O���ƌ㑫�������₤�ɋȂĂ�邩����������̂��B

�@���̍��͊��ɏ͂Ȃ��Ȃ��B�������ӌ�������������Ƃ��āA�̕���̊ӏ܊Ⴊ�o�����Ƃ�����ł͂Ȃ��B

�@�ނ��낻�̋t�ł��炤�v �i�u�̕���ւ̏��ҁE���v������̏��j

�u���v�������̗��Ƃ��Č��������ꂽ�]�ˎ���A�����O�n�͎ŋ��̐��E���u�Y�ꍑ�v�ɋ[���āA�u���v�ƌ����̋������p���f�B�������i�u�Y��P�}�b�v�j�B���Ȃ��Ƃ���O�܂ł́A���������m�I�V�Y�͂������R�ɍs���Ă����B������ϋq�́u�ŋ��̔n�v�������̂ł���B�q����Ȃ��Ȃ����̂́A�P�Ɂu���{�̒f��v�����ł͂Ȃ��B�ϋq���g�����A�̕�����x���Ă������̂��E����Ƃ̃L���b�`�{�[���Ƃ����m�I�c�ׂ������������ł͂Ȃ��̂��B

�����߂Č˔N��́u�̕���ւ̏��ҁv���ēǂ���ƁA�����܂œO��I�����ؒ��J�ɖ����u�|��v���ē`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�ƈÑR�ƂȂ�B���E�ȕ��͂̍s�Ԃ���A�ϋq�̒m�I�D��S�����Ƃ��o���������Ƃ����˔̔ߖ��������Ă���悤���B

���̂��q���܂͖��Ȃǔ���Ȃ��A���߂ȂǏo���炩�����ĕs�̍ق��A�Ȃ���N�₩�ȃC�����[�W������b�f���g�����Ƃ������z��������������̐���ґ��ɂ������Ƃ�����B�X�J�ł��邱�Ƃ��F�肽���B

�]���̍��߂��Y�扻����Ƃ��i�����������u�@�E�V�v��u���y���v�j�A���߂Ƃ����u����v����C�����[�W�����Ƃ����u�V��v�ցA�̕���̖����ϋq�ƌ_�Ȃ����Ƃ����Ӑ}������܂��ǂ��B

�������Ղɖڐ�̐�i�Z�p���̂�����̂ł���A�̕���͑����ׂ邾���ł��낤�B

�Q�O�O�Q�N�S���V���i���j

����Ƒ��

�@���z�[���y�[�W�J�݂����P�T�ԁB�܂����܂ꂽ�Ẵ��`���`�����́u�c���v�����A���̊ԑ����̕��X����M�d�Ȃ��ӌ��E�ߕ��ȗ�܂����������B�܂��A�e�T�C�g�ŏЉ�A�����̓����N���Ē��������X�ɂ��A���̏����Č������\���グ��B

�@�g�o�u�v���t�B�[���v�ł����������A�M�҂̖{�Ƃ̓e���r�}���ł���B

�@���Јȗ��W�N���������傩��A��Ɉڂ��Ďb���̂��ƂƎv���B

�@�f�X�N�̓d�b�������B�o��ƌ�y�̕L�҂ł���B

�@�u���̂��A���ۂ���A�q�b�|�[�f���W�����ĂȂ�ł��傤���v

�@�u���H�v

�@�u���͍��x�̓��t�����ŁA��������Y�����玟����b�i���Ȃ��͎��O�j�ւ̎������p����������ł����A�ȏ���p���ɃT�C���i���ے��E�����ԉ����������K�̔��j���悤�ƖѕM������������A�w�܂�Ńq�b�|�[�f���W���̃J���V���[�W���[���ȁx�ƌ�������ł��B�ǂ����̕���̂��Ƃ炵����ł����A���͂̋L�҂��F�ڔ��炸�A���ۂ���Ȃ�Ǝv���āc�c�v

�@������A����ł���������ė����ƁA�u�����`����K�Ӂv�̑e���A�d�b���ŏ��i�E���告�i�������^�j�̕M�@�`���𒆐S�ɂ��炩�������Ă��܂����B���̎p�́A����܂ł��̕�����ŗǂ����|�����B�D���Ȏŋ�����l�łӂ��ƊςĂӂ��Ə�����p���D�܂����A��y�L�҂̘b���āA�����̕��ꂪ�D�����ȂƎv�������̂��B

�@���̏����ǂ������^���̏��荇�킹���̍��ɂ��ĂP�N�]���o�B

�@��͂�A�̕���͂��ߓ`���|�\�ɑ��w�̐[���l�����ɂ��邱�Ƃ͗��������B���Ȃ��Ƃ��A�{���̗V�т�m�炸��������V����w�}�����Ƃ�A�����ȗ��n�݂��ꂽ�u�`���v����{�×��ƍ��̂��銄�ɁA���͔\�������̕��ꕶ�y����ؐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ����ȃi�V���i���X�g���͂܂��ł���B

�@����i�U���j�A����ʂ��ʼn̕�������ς��B

�@���̕��A�ǂ����r�o�Ń��r�[�����X�����Ǝv������A�ŏ��̉��ځu����v���I������P�P���T�O�����A���������B�M�o���ŋx���̂̂��A�M�҂̎ߑO���̂P�K�֗�Q�V�Ԃɒ��Ȃ����B�J������ԋL�҂����Ȃ������݂�ƁA�ꉞ�v���C�x�[�g�炵���B

�@���́A�O���̕�����ɗ����X�����A���͊ϋq�Ƃ��Ă��̏�ɂ����B���ڂ͂��́u�ĕS�U�v�ł���B�Q�K���ʂɏ����p��������ƁA�ϋq�������Ŋ�������̔��芅�сB�Ƃ���������M���ɕ�܂ꂽ�B�������ׂ̗̕��ʂ̂��肻���ȘV�l���A�u���A�������͂ǂ����I�v�ƍs����K���ɒǂ��Ă����̂�����B�����ʂ�u�ϋq�����`�v�̗킵�����i�Ƃ����ׂ����B

�@���̎��A���́u��R���́v�̉��ɂ܂��ɓ��������Ƃ����Γ������A�ϋq�͂���Ζ{�����⒬�̋g�Ǔ@��O�ŁA�`�m�����ɔ���������閯�O�ł������B

���ꂩ�甼�N�]�A�u�^�I�q�����v���o�ď��̕]���͋}�]�����B

�@����̋q�Ȃ��A���̎p��F�߂Ă������Ɂu���R�v�Ƃ����B�������M���͂Ȃ��B

�@�ǂ����������Ɍ�����Ă��銴���ŁA���̔��N�̗�����v�킸�ɂ͂����Ȃ������B

�@�������A���ڂ͐^�R�ʁu���\���b���E�암���̕ʂ�v�ł���B

�@�����A��i�g�E�q��j�͌����B

�@�u���̂̂ӂ̖���ɂ��ނƂ́A�����蕿�𐢊Ԃ���܂߂��₳��邱�Ƃł͂Ȃ��B����ŁA�`�̐����������ނ�ɂ���B������ق��ɍ̂铹�Ȃ��Ƃ̍Ō㋆��̎肾�Ă����o���Ƃ���ɂ���B�����b�̕]���ȂǁA�C�ɂ����Ă͂����܂��ʁv�i��g���Ɂu���\���b���v���@�P�X�W�Q�j�B

�@

�@�����ŏ����u�䂪�ӂ���v�Ƒ傫���m�������͌��������B

�@���͕M�҂����ɕ����ė~���������̂́A�������ꂽ��̈ȉ��̃Z���t�ł���B�@

�@�u����̙b���Ƃ���́A����݂̏�������B�����������̖ڂ�����܂��Ă��A������������Ηǂ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�������Ȃ��߂Ď��͂𗧂A�T�ڔ��ڂ̐l�X�ɂ��A�Ȃ�قǂ���͏�����A�܂��A����܂łɂ��Ă͕����Ă�����ɋy�ʂ��ƂƁA�ĂƔ[�����s���悤�ȁA�����������������������߂��v�i����j�B

�@����A���͊����̂��߂��܂��݁A�b���Ȃ𗧂ĂȂ������B�O��́u�ĕS�U�v�ł������ł���B

�@���̍~�肵�����̒��A��������̌��ӂ𖾂�������i�߂��̌�p�ɁA���͂ǂ̗l�Ȏv����������̂��낤���B���邢�͌Ȃ�����ؒ��ŗV���ɒ^���ɋ[����S�����낤���B�ہA�₤�܂��B�����ʁu��l��a�j�L���v�̕x�X���E�q��̃Z���t�ł͂Ȃ����A�ǂ��u�x�����Ƃ���ŁA����͖{�l�ɂ�������Ȃ��B

�@��������m�Ȃ̂́A�S��͂ǂ��ł���A�����́u���ʁv���S�Ăł���A�����Ƃ��܂�����ɏ}����Ƃ������Ƃ����ł���B�@

|