垽偡傟偳堹偣偢乣乽屗斅峃擇榑乿偺偨傔偺僲乕僩乣丂丂丂丂丂丂丂丂將娵丂帯

壧晳婈妛夛婭梫乽壧晳婈丂尋媶偲斸昡乿侾俀丂摿廤丒屗斅峃擇捛搲

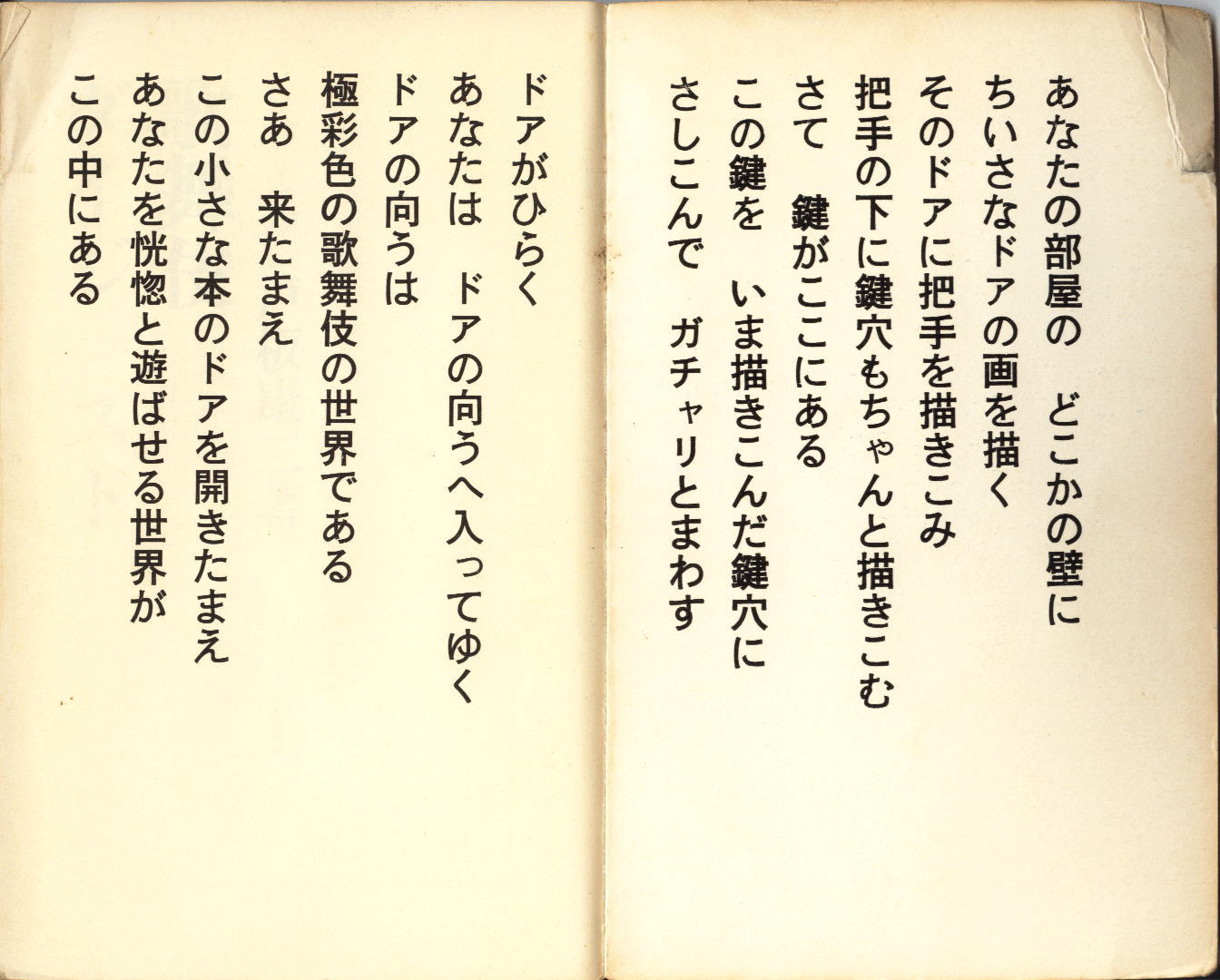

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂屗斅峃擇乽壧晳婈僟僀僕僃僗僩乿乮徍榓巐廫擭丂曢傜偟偺庤挓幮乯尒奐偒

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒壴怷埨帯

丂屗斅峃擇丅

丂嵟弶偵偦偺柤偵怗傟偨婰壇偼丄昅幰偺抁偄娤寑楌偲偦偺傑傑堦抳偡傞丅

丂弶傔偰娤偨壧晳婈偼徍榓巐榋擭嬨寧丄姩嶰榊丒敀阓偺亀巐扟夦択亁丅偦偺帪庤偵偟偨憂尦幮斉偺亀壧晳婈娤徿擖栧亁偼丄壧晳婈偺楌巎丒媟杮丒墘弌丒宯晥側偳偑庤嵺椙偔銜傔傜傟偰偍傝丄尒抦傜偸戝奀偵憜偓弌偟偨偽偐傝偺彮擭偵偲偭偰丄壗偵傕戙偊擄偄梾恓斦偱偁偭偨丅

丂偦傟偐傜偺擇廫擭梋丄幣嫃傪尒傞搙偵丄傑偢巜恓偲偟偨偺偑屗斅峃擇偺寑昡偱偁傝丄抦傜偢抦傜偢偺偆偪偵丄偦偺旤妛偑寣偲側傝擏偲側偭偰偄偭偨傛偆偵巚偆丅

丂偦偟偰崱丄偳偆偄偆弰傝崌傢偣偐乽屗斅峃擇榑乿傪彂偔棫応偲側傝丄惓捈尵偭偰屗榝偭偰偄傞乮屗斅偝傫丄偲屇傇偺偑傆偝傢偟偄偲偼巚偆偑丄暥復偺惈奿忋丄埲壓宧徧偼棯偝偣偰偄偨偩偔乯丅

丂堦偮偵偼丄屘恖偲偼屄恖揑娭學偑傎偲傫偳側偄偙偲偱偁傞丅

丂偁傞偲偡傟偽丄崅峑帪戙丄昅幰偑偁傞榑暥僐儞僋乕儖偵擖慖偟偨嵺丄怰嵏堳偑屗斅偱偁偭偨偙偲丄戝妛偵恑傫偱壧晳婈尋媶夛偵擖傝丄梱偐屻攜偵楢側偭偨偙偲偖傜偄偱偁傠偆偐丅偟偨偑偭偰屗斅偵偮偄偰丄偙偙偱乽偪傚偭偲偄偄榖乿傪婰偡偩偗偺拪弌偟偼帩偪崌傢偣偰偄側偄丅

丂屗榝偄偺傕偆堦偮偼丄偄傑偩偵屗斅偺巰偑幚姶傪傕偭偰敆偭偰偙側偄帠偱偁傞丅

丂偁偺擔丄偪傚偆偳壧晳婈嵗偱乽嶰愮嵨乿傪娤偰婣戭偟偨偲偙傠偩偭偨丅壗婥側偔奐偄偨梉姧丅鎉曬偺妶帤偑梕幫柍偔娽傪幩偨丅巙庻懢晇偺旤惡偺怱抧傛偄梋塁偑丄帺暘偺拞偱僒僢偲戅偄偰偄偔偺偑傢偐偭偨丅捈師榊偱偼側偄偑丄尙愭偺愥偑僪僒儕偲棊偪偰偒偨傛偆側丄撦偔丄廳偄徴寕偱偁偭偨丅

丂屗斅偺挊彂偼丄惵嶳嵵応偱偺杮憭乮侾俋俋俁擭擇寧榋擔乯偱嶳愳惷晇偑弎傋偨偲偙傠偱偼丄侾俈俀嶜偵傕媦傇偲偄偆丅

丂昅幰偺彂壦偵傕丄榋廫嶜傎偳偁傞偩傠偆偐丅偡偭偐傝婬鍽杮偵側偭偰偟傑偭偨張彈弌斉亀攐桪榑亁丅偳偆偟偰傕尒偮偐傜側偄偺偱埲慜恾彂娰偱僐僺乕偟偰偍偄偨偺偩偑丄嵟嬤偵側偭偰恄曐挰偺朙揷彂朳偱傗偭偲幚暔傪庤偵擖傟偨丅偦偺傎偐偵傕亀傢偑壧晳婈丒惓懕亁亀壧晳婈傊偺彽懸丒惓懕亁丄壗搙傕撉傒曉偟偰偡偭偐傝僇僶乕偑傏傠傏傠偵側偭偰偟傑偭偨亀昐恖偺晳戜攐桪亁亀榋戙栚媏屲榊亁亀栶幰偺揱愢亁側偳丄偄偢傟傕垽拝怺偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂昅幰彂嵵偺屗斅峃擇挊彂偺堦晹丅塃偼張彈嶌乽攐桪榑乿乮徍榓侾俈擭侾俀寧搤帄彂椦乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乽憰涥丒弶尒桋堦乿偼丄嬇惎彫妛峑埲棃偺桭恖丒孁揷懛堦丅丂

丂偦傟偽偐傝偱偼側偄丅屗斅偺巰屻傕丄墘寑奅偺憹姧偵偼乽拞懞暉彆榑乿偑丄壧晳婈嵗偺嬝彂傗亀暥寍弔廐亁亀僆乕儖撉暔亁偵偼楢嵹偑偦偺傑傑宖嵹偝傟偨丅朣偔側傞擇擔慜傑偱庨傪擖傟偰偄偨偲偄偆亀攐嬪丒巹偺堦嬪亁亀偁偺恖偙偺恖丒徍榓恖暔帍亁偑憡師偄偱弌斉偝傟偰傕偄傞偺偱偁傞丅

丂偦傟傜傪撉傒曉偡偲丄巰偟偰側偍峴娫偐傜屗斅峃擇偺乽擏惡乿傪偁傝偁傝偲暦偔巚偄偑偡傞丅

丂屗斅峃擇偺乽擏惡乿丅偟偐偟偦偺壗偲懡條偱朙閌側偙偲偐丅

丂寑昡壠偲偟偰乮亀崱擔偺壧晳婈亁亀屗斅峃擇寑昡廤亁乯丅

丂壧晳婈尋媶幰偲偟偰乮亀拤恇憼亁亀壧晳婈廫敧斣亁乯丅

丂柉懎妛幰偲偟偰乮亀壧晳婈帠偼偠傔亁亀愜岥怣晇嵖択亁乯丅

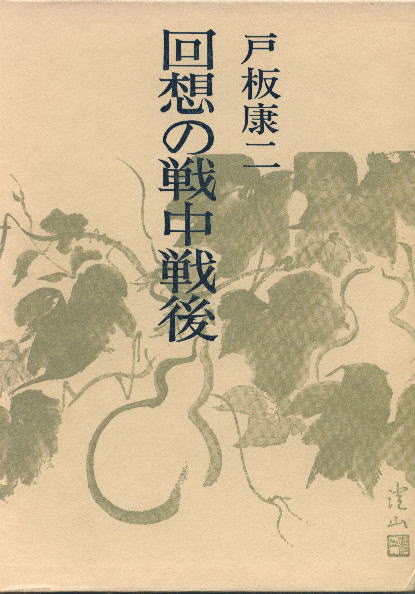

丂墘寑巎偺惗偒偨婰榐幰偲偟偰乮亀夞憐偺愴拞愴屻亁亀墘錣醏曬丒恖暔帍亁亀暔岅嬤戙擔杮彈桪巎亁乯丅

丂悇棟嶌壠偲偟偰乮亀幵堷嶦恖帠審亁亀抍廫榊愗暊帠審亁乯丅

丂僄僢僙僀僗僩偲偟偰乮亀栭傆偗偺僇儖僞亁亀怘戩偺旝徫亁乯丅

丂儐乕儌傾嶌壠偲偟偰乮亀偄傠偼偐傞偨悘昅亁亀偪傚偭偲偄偄榖亁乯丅

丂昡揱嶌壠偲偟偰乮亀媣曐揷枩懢榊亁亀抍憼擖悈亁亀偤偄偨偔楍揱亁乯丅

丂攐恖偲偟偰乮亀枩懢榊攐嬪昡庍亁亀椙栭亁乯丅

丂懠偵傕嵶暘壔偟偰偄偗偽偒傝偑偁傞傑偄丅偦傟傜偺擏惡偡傋偰偵帹傪孹偗傞偙偲偼昅幰偵偼梋傝偵壸偑廳偔丄帠幚偄傑偩偵柧妋側乽屗斅峃擇乿憸傪寢傃偊偰偄側偄丅偙偙偱偼丄擇廫擭偺娫屗斅偵摫偐傟偨堦撉幰偺棫応偱偺僲乕僩偵偲偳傔偨偄偲偍傕偆丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜

丂崱擭乮拹丂暯惉屲擭丒侾俋俋俁乯偺屲寧廫幍擔偐傜栺嶰廡娫丄屗斅偺曣峑丒宑墳媊弇戝妛偺恾彂娰偱丄偝偝傗偐側捛搲揥偑奐偐傟偨丅偛偔栚棫偨側偄揥帵偱偁偭偨偐傜丄妛惗偨偪傕傎偲傫偳懌傪巭傔傞偙偲側偔捠傝偡偓偰偄偨偑丄撪梕偼廩幚偟偨傕偺偱偁偭偨丅

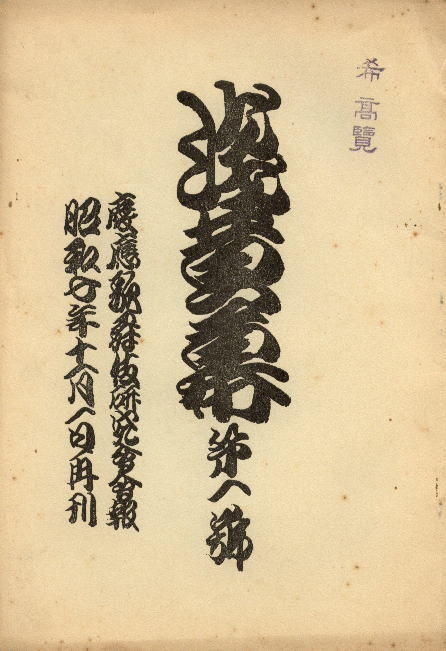

丂亀曣擻擳夎亁亀壴偡偙偟亁側偳丄愴慜偐傜偺嬪廤丅僗働僢僠僽僢僋丅惗慜垽偟偨揺偺娺嬶丅帺昅尨峞丅徍榓擇廫擭弔偐傜丄屗斅偑弌愇挰偺帺戭偵愜岥怣晇傪朘偹丄彂偒棷傔偨亀愜岥愭惗択曅亁丅偙傟偼偺偪偵拞墰岞榑幮偐傜弌斉偝傟偰偄傞丅

丂乽彆榋椫島懠乿偲偄偆僲乕僩偼丄徍榓廫屲擭偐傜彂偒偼偠傔傜傟偰偍傝丄戝怷偺撪揷惤乮悈拞掄乯揁偱偺屗斅丒撪揷丒抮揷栱嶰榊丒彫栰塸堦偺嵗択夛傜偟偄丅

丂拞偱傕栚傪庝偄偨偺偑丄徍榓堦屲擭幍寧擇榋擔傑偱彂偒捲傜傟偨乽庤峊偊乿偱偁傞丅埲壓丄偦偺堦晹傪徯夘偟傛偆

仜偄傑偩偵廫庤傪漬傊偰傤傞揦偑偁傞偲偄傆偺偼偆偦偺傗偆偩偑杮偲偆偺榖偩丅戝曽嶣塭強傊偱傕偆傝偙傓偺偱偁傜偆丅

仜巐廫敧婅偲偄傆惄偁傝丅儓僀僫儔偲孭傓丅乮棯乯

仜戝尨偺庘岝堾偵峴偭偨帪丄弌悈偺偁偲偱栧偑棳傟偨偺傪丄擈憁偑弌偰棃偰乽栧偺側偄帥傪懷偲偗偺傗偆側傕傫偱側偁乿

偲偄偭偨偺偑偄偐偵傕嫗搒傜偟偐偭偨丄偲媑揷桭災偝傫偑榖偟偰偔傟偨丅乮棯乯

仜杻悵偺枮娧偺栶偵嬨楢洀摃偲偄傆偺偑偁傞丅惔堦怓偱丄堦偲嬨偑埫崗丄偁偲擇偐傜敧傑偱偑堦枃偯偮懙傆偲丄嬨枃偺

偳傟偑弌偰傕偁偑傟傞偺偱丄堦惗偵堦搙弌棃傞偐壗偐偲偄傆埵丄棪偺彮偄傕偺偩偲偄傆丅挘嶌枇偑偐偮偰偙偺嬨楢洀摃偱偁偑偭偨丅

偝偆偟偰椃偵弌偰巰傫偩丄偲偄傆丅乮棯乯

仜僕儍儞丒僐僋僩僆偑垻曅孉偵墬偰寈姱戉偵曔敍偝傟偨丄偙傫側婰帠偑弌偰傤偨丅乮棯乯

仜鈹偼栘慮偺屼椏椦偐傜弌傞嵟忋偺偁傜傜偓偲偄傆栘偱漬傊傞丅

仜偙偺鈹丄壒偼僐僣側偺偩偑崪偲捠偠傞偺偱婖傫偱僔儍僋偲偄傆偺偱偁傞丅

仜墶揓傪儚僂僨僂偲偄傆偺傕摨偠偱丄儚僂僥僉偱偼墹揋偵捠偠傞偐傜偱偁傞

丂挿偄堷梡偵側偭偰偟傑偭偨偑丄梋傝偺柺敀偝偵丄偦偺応偱彂偒幨偟偰偍偄偨偺偱偁傞丅

丂屗斅峃擇丄擇巐嵨丅柧帯惢壻偺愰揱晹嵼愋堦擭栚偺僲乕僩偱偁傞偑丄偙偺庣旛斖埻偺峀偝丒怺偝偼偳偆偱偁傠偆丅

丂屗斅偼丄屻偵愳怟惔郖偐傜柤桪偺寍択傗僄僺僜乕僪傪暦偒庢傝丄偦偺悢偼俈俆侽偵媦傇偲偄偆丅乽偦偺恖帺恎偼昅傪偲偭偰堦岦偵彂偙偆偲偟側偄偺偩偑丄偹偨傑偟偄傛偆側娤寑楌傪帩乿偮墦摗堊弔偐傜偼丄抍媏嵍偐傜媏媑偵帄傞偁傜備傞抦幆傪乽傓偝傏傝偲傠偆偲偟偨乿乮亀僇儔乕壧晳婈偺枺椡亁乯丅乽岞昞偡傞傢偗偵偼備偐側偄偑丄偁傞攐桪偺僾儔僀僶僔乕傪丄擭戙婰揑偵乮拹丒墦摗偐傜乯榖偟偰傕傜偭偨僲乕僩傕庤傕偲偵偁傞乿乮摨乯偲偄偆丅

丂斵偺婷梸側岲婏怱偺懳徾偼丄扨偵壧晳婈偲偄偆墘寑偺昞憌偩偗偵偲偳傑傜偢丄偦偺墱怺偔偱巟偊傞恖娫偨偪偺乽塩傒乿偦偺傕偺偵岦偗傜傟偰偄偨丅屻擭偺亀栶幰偺揱愢亁傗亀偪傚偭偲偄偄榖亁側偳丄朙晉側僄僺僜乕僪傪壗偺嬯傕柍偔孞傝弌偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偑丄偦偺攚宨偵偼偙偆偟偨朿戝側廤愊偑偁偭偨偺偩丅

丂檣挔柺側昅愓偱彂偐傟偨乽庤峊偊乿偵丄憂嶌偺旈枾傪奯娫尒偨巚偄偑偟偨丅亀屗斅峃擇慡廤亁偼崱屻惀旕偲傕曇傑傟傞傋偒偩偲巚偆偑乮樅暦偡傞偵丄惗慜屘恖偑帿戅偟偨偲偄偆乯丄偦偺帪偵偼偙傟傜偺枹敪昞僲乕僩傕楻傟側偔廂榐偝傟偰丄怴偨側岝偑偁偰傜傟傞偙偲傪朷傫偱巭傑側偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜

丂乽乮壨摱偼乯愳偺拞偵偄傞僷僢僋偩偲巚偊偽偄偄傫偱偡乮徫乯乿丅徍榓屲屲擭弌斉偝傟偨亀壧晳婈椫島亁偱丄屗斅偼偙傫側岻傒側斾歡傪楢敪偟偰懳択憡庤偺屘丒彫愹婌旤巕丄尦僀僊儕僗戝巊娰彂婰姱僼儔儞僔僗丒僐僫乕傪歑傜偣偰偄傞丅

丂偙偺杮偺慜彂偒偱屗斅偼尵偆丅

傏偔偼挿擭丄壧晳婈傪尒丄壧晳婈偵偮偄偰彂偄偨傝岅偭偨傝偡傞巇帠傪丄杮嬈偲偟偰棃偰偄傞丅偟偐偟丄傏偔偺帺夲偲偟偰丄

傂偲悽戙慜偺寑捠偲偼偪偑偆尒曽傪偟傛偆偲怱偑偗偰棃偨丅彫嶳撪孫偺偄偆亀棧傟偨尒曽亁傪偟傛偆偲擮婅偟偨偺偱偁傞丅

亀壧晳婈傊偺彽懸亁偲偄偆杮偼丄偦偆偄偆巔惃偱彂偄偨媽挊偩偑丄偄傑偼偠傔偰懪偪柧偗傞偲丄暥復傪彂偔帪偵丄奜崙岅偵

栿偟傗偡偄暥柆傪峫偊丄娤徿偡傞娽偼丄堎朚恖偺岲婏怱偵嬤偄妏搙偐傜傕偭傁傜晳戜偵椪傕偆偲巚偭偰彂偄偰偄傞丅

丂屗斅偺枺椡傪丄偙偺堦暥偼岅傝恠偔偟偰梋偡偲偙傠偑側偄丅

丂乽棧傟偨尒曽乿丅

丂偱偼丄偙偺帇揰傪屗斅偼偄偐偵偟偰妉摼偟偨偐丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜

丂乽壗傪尒偨偺偐僴僢僉儕偄偊傞偺偼恔嵭屻偩偑丄杻晍偺撿嵗偱尒偨幍戙栚拞幵偺亀帥巕壆亁丄杮嫿嵗偱尒偨亀嬎堦梩亁偺晳戜偼丄栚偵巆偭偰偄傞乿乮亀夞憐偺愴拞愴屻亁乯丅偦傟偐傜暯惉屲擭惓寧偺壧塃塹栧偺嶰愮嵨傑偱丄屗斅偺娤寑楌偼栺幍乑擭偵媦傇丅

丂偟偐偟偦傟偩偗側傜丄斵偼乽傂偲悽戙慜偺寑捠乿偺傑傑廔傢偭偰偄偨偱偁傠偆丅

丂媽悽戙偲偺暘悈椾丅

丂傂偲偮偼斵偺惗偄棫偪偱偁傞丅慶曣偑屗斅嵸朌彈妛峑偺憂棫幰偲偄偆幣偺拞棳壠掚偵堢偪丄嬇惎偲偄偆摉帪偲偟偰偼憡摉僴僀僇儔側妛峑偵捠偭偨丅嵳擔偵偼乽孨偑戙乿偲偲傕偵乽儔丒儅儖僙乕儐乿傪壧偆偲偄偆妛墍惗妶偺拞偱丄惣墷揑嫵梴傪偛偔帺慠偵恎偵晅偗偰偄傞丅

丂宑墳偱偼丄壧晳婈尋媶夛偺妶摦偐傜丄壀婼懢榊丒嶰戭廃懢榊傜愭払偺巜摫傪庴偗傞丅愜岥怣晇偐傜偼丄壧晳婈傪偝傜偵怺偔乽柉懎妛乿偲偄偆妛栤偺懳徾偲偟偰丄乽棧傟偰乿偲傜偊傞偙偲傪妛傫偩丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮嵍乯宑戝壧晳婈尋媶夛婡娭帍乽愺墿枊乿暅妶戞堦崋乮徍榓俈擭侾侾寧乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂屗斅偼怴壧晳婈嵗偺乽拤恇憼乿屲丒榋抜栚昡傪彂偄偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮塃乯帺揱揑挊嶌乽夞憐偺愴拞愴屻乿乮惵奮朳丂徍榓俆係擭乯

丂嶳悈崅彈嫵桜傗柧帯惢壻愰揱晹偱偺擔乆傕丄堦尒婑傝摴偺傛偆偱偄偰丄幚偼壧晳婈傪妝壆撪偐傜偱偼側偔乽奜偐傜尒傞乿娽傪攟偭偨偲巚偆丅愭偵堷梡偟偨乽庤峊偊乿偑偙偺帪戙偱偁傞偙偲傕丄屗斅偺拞偱偺捑愽傪巚傢偣傞丅

乮忋乯乽墘寍夋曬乿徍榓嬨擭敧寧崋乮昞巻丂彫懞愥懶乯丂

屗斅偼岞曞榑暥乽旜忋媏屲榊偵婑偡乿偵擖慖丄

敧寧崋偵乽壧晳婈傪柵偡栜傟乿偲偟偰宖嵹偝傟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂傕偆傂偲偮偼丄徍榓堦嬨擭廐偺乽擔杮墘寑幮乿擖幮偲丄媣曐揷枩懢榊偲偺弌夛偄偱偁傞丅

丂亀夞憐偺愴拞愴屻亁傪撉傓偲丄墘寑僕儍乕僫儕僗僩偺棫応偱丄愴屻屗斅偼幚偵條乆側幣嫃傪尒丄斸昡偟偰偄傞丅榋戙栚偺亀嬧嵗暅嫽亁丅搶嶳愮塰巕偺亀嶗偺墍亁傗亀恖宍偺壠亁丄慜恑嵗偺亀儔僀儞偺娔帇亁丅偐偲巚偊偽掗寑偱偺媏媑崌摨寑偵榁桪岾巐榊偺亀姪恑挔亁丅屗斅偺拞偱壧晳婈偼傕偼傗乽幣嫃乿偲摨媊岅偱偼側偔丄墘寑偺條乆側僕儍儞儖偺堦偮偵埵抲偯偗傜傟丄憡懳壔偝傟偰偄偔丅偦偺夁掱偱丄摉慠壧晳婈偲偄偆墘寑偺帩偮堎幙惈丄偁傞偄偼晛曊惈偑媡偵晜偒挙傝偵側偭偰偄偭偨敜偩丅

丂徍榓擇幍擭偺亀寑応偺堉巕亁傪撉傓偲丄偦偺帠偑椙偔暘偐傞丅

丂偙偺拞偱屗斅偼丄晛抜亀拤恇憼亁傪岅傞偺偲摨偠帺嵼偝偱栘壓弴擇偺亀嶳柆亁傪岅傝丄恀慏朙傪榑偠偰偄傞丅嶳杮埨塸偺亀梉掃亁傪尒偨偁偲乽枅擔儂乕儖偺奒抜傪崀傝側偑傜杔偼丄弶傔偰掃偺峴曽傪尒庣偭偰傤傞帺暘乿傪姶偠偨姶惈偼丄摨帪偵壨崌晲梇偺尃敧偺峠對偺昍晬傪捝愗偵垽惿偡傞偺偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜

偟偖傞傞傗偟傔偨傞懷偺搚婍拑乮偐偼傜偗偪傗乯

愇嶞偺墻偵搤傪楿傝偗傝

丂枩懢榊偑塺傫偩榋抜栚丒嬨抜栚偺嬪偱偁傞丅

丂枩懢榊偲偼丄乽擔杮墘寑幮乿偺忋巌偲偄偆埲忋偵丄攐嬪傪捠偟偰偺塭嬁偵拲栚偟偨偄丅

丂屗斅偺張彈嶌亀攐桪榑亁偼妋偐偵椡嶌偩偑丄惓捈尵偭偰撉傒恏偄丅庒偝備偊偺婥晧偄傗丄忕挿側昞尰偑栚偵偮偔丅偦傟偑丄愴屻枩懢榊偲弌夛偭偨屻偺亀傢偑壧晳婈亁乮徍榓擇嶰擭乯偁偨傝偐傜丄暥懱偑僉儕儕偲堷偒掲傑傝丄巃怴側昞尰偑尒偊偰偔傞丅

乽嶰斣櫿偺昞忣偼丄弔偺丄枖偼挬偺丄乗嵟傕偡偑偡偑偟偔怴偟偄婓朷偵枮偪偨弖娫偵憈偱傜傟傞焎婌傪閾尰偟偰傤傞乿

乽乮愗傜傟梌嶰偲埨偺傗傝偲傝偺帪乯晳戜偺廳怱偼僗億僢僩儔僀僩偺岝慄傪摦偐偟偨傗偆偵丄壴摴偵堏摦偟丄杮晳鋓偼醏

柺偺镻敀偵側傞丅乧旤弍偺忋偱偆偮偔偟偄亀镻敀亁傪桳偮偰傤傞擔杮偵墬偰丄壧晳婈偑壴摴傪憂憿偟丄壴摴偺錣傪幄払

偝偣偨偺偼丄寛偟偰嬼慠偱偼側偐偮偨偲巚傆乿乮偄偢傟傕亀懕傢偑壧晳婈亁乯丅

丂

丂彫妛峑偐傜偺桭恖丒孁揷懛堦偺挗帿偼丄惔檞偱偁偭偨丅崱擭擇寧堦幍擔偺挬擔怴暦梉姧乽偙偲偽彺乿偵慡暥偑宖嵹偝傟偰偄傞偐傜丄撉傑傟偨曽傕懡偐傠偆丅偦傟偵傛傟偽丄屗斅偼偡偱偵彫妛峑偺崰偐傜攐嬪偵恊偟傫偱偄偨傛偆偩丅懳徾偺杮幙傪堦幍暥帤偵嬅弅偡傞捈姶椡丅偁傞偄偼丄嵶晹傪昤偔偙偲偱慡懱憸傪攃埇偟偰偄偔帇揰丅偦傟傜偼枩懢榊偲偺绠鐞偵傛偭偰丄屗斅偺拞偱峏偵怺壔偟偰偄偭偨敜偱偁傞丅

丂亀壧晳婈傊偺彽懸亁偐傜亀偪傚偭偲偄偄榖亁偵帄傞斵摼堄偺暥復宍幃丄偮傑傝抁偄僄僺僜乕僪傪儌僓僀僋偺傛偆偵宷偓偁傢偣丄忯傒崬傓偙偲偱慡懱憸傪晜偐傃偁偑傜偣傞偁偺曽幃偵偝偊丄昅幰偼乽楢嬪乿傪楢憐偡傞丅

丂偨偲偊偽丄亀壧晳婈傊偺彽懸亁乮徍榓擇屲擭乯丅

丂乽壴摴乿偺復偱偼丄乽奜崙恖偵壧晳婈傪尒偣傞偙偲偼丄愙懸偺忢幆偱偁傞乿偵偼偠傑傞抁偄僙儞僥儞僗乮偄傢偽敪嬪乯偑偁傞丅偮偯偄偰乽壴摴偼丄壧晳婈傪忋墘偡傞寑応偵偲偮偰丄銥偔偙偲偺弌棃側偄瀶審偲側偮偰偄傞乿偲偄偆乽榚乿偑偮偒丄埲壓丄壴摴偵娭偡傞嬪偑師乆偲楢側偭偰偄偔丅

丂偙偺応崌丄屗斅傂偲傝偑壧愬傪姫偄偰偄傞偺偱偼側偄丅巹偨偪撉幰帺恎傕嶲壛偟偰偄傞偺偩丅屗斅偑乽壴摴乿偲偄偆僉乕儚乕僪偱慛傗偐偵採帵偟偰偄偔壧晳婈偺帇揰傂偲偮傂偲偮偵嫟姶偟丄偁傞偄偼斀敪偟側偑傜丅偙偺乽憃曽岦惈乿偙偦偑丄屗斅偲乽媽悽戙偺寑捠乿偲傪夋偡傞嵟戝偺憡堘偱偁傠偆丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂屗斅峃擇捛搲岞墘乮侾俋俋俁擭侾侾寧丒怴墘寑僋儔僽丒儅乕儖僀乯偺嵺攝傜傟偨乽儅乕儖僀捠怣乿丅乫

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂媣曐揷枩懢榊嶌昳傕暪墘偝傟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜

丂徍榓擇屲擭偼丄壧晳婈偺怴媽悽戙岎戙傪徾挜偡傞擭偱偁偭偨丅

丂昅幰偺惗傑傟傞埲慜側偺偱丄擭戙婰傪昍夝偔偟偐側偄偑丄偙偺慜擭偵偼榋戙栚媏屲榊丒幍戙栚岾巐榊丒幍戙栚廆廫榊傜愴慜埲棃偺柤桪偨偪偑憡師偄偱杤偟偰偄傞丅

丂斵摍偲岎戙偡傞偐偺傛偆偵丄堦寧偵傕偟傎偐傜廝柤偟偨姩嶰榊傪偼偠傔丄徏椢丒攡岾丒幣娿乮尰壧塃塹栧乯丒奀榁憼乮愭戙抍廫榊乯偲偄偭偨拞寴憌偑寑抎傪扴偭偰偄偔偙偲偵側傞丅屲寧偵偼擇戙栚墑庒偑嬨擭傇傝偵忋嫗丄亀極栧亁偺屲塃塹栧偱屆夦側嬔奊旤傪姮擻偝偣傞丅媽悽戙偑曻偭偨嵟屻偺岝鋳偱偁偭偨丅

丂媏屲榊寑抍偑慡堳偱搶曮偺亀孮搻撿斬慏亁偵弌墘偟偨傝丄嬨楴塃塹栧偑亀擓擔憀偲恖娫偲亁傪忋墘偟偨偺偼偙偺擭偱偁傞丅媏屲榊偲偄偆嫄恖傪憆偭偰丄壧晳婈偼寍偺揱彸偺怺崗側婋婡偵捈柺偟丄寑奅慡懱偑帋峴嶖岆偺姶偑偁傞丅巚偊偽丄屗斅偑愳怟惔郖偵乽媏屲榊懯栚挔乿乮亀擔杮墘寑亁徍榓擇嶰丒戞俁崋乯傪暦偒庢傜偣偨偺偼丄偙偆偟偨忬嫷傊偺傎偺偐側梊姶偑偁偭偨偺偐傕抦傟偸丅

丂偦傫側拞偱丄亀壧晳婈傊偺彽懸亁偼彂偐傟偨丅

丂慜嶌偺亀傢偑壧晳婈丒惓懕亁偼尵偆丅乽戝擖枮堳偺惙嫷乿偲偄偆偑丄偦偺幚乽媞惾偲晳鋓偲偺娫偵抔偄嫟姶偑棳傟乿偰偍傜偢丄娤媞帺恎偑壧晳婈傪抦傜側偄丅偦偺忋壧晳婈偦偺傕偺傕丄偐偮偰惍慠偲庣傜傟偰偄偨乽栶暱乿偲乽墘媄乿偺栺懇偑丄嬤戙壔偺攇偵愻傢傟偰乽敀媋偑怘傂偼偠傔偰傤傞偺偲摨條偵乿曵夡偟偰偄傞丄偲丅側傜偽丄崱偙偦壧晳婈傪亀栧亁乮壞栚燍愇乯偺廆彆偺傛偆偵乽棧傟偨尒曽乿丒僄僩儔儞僛偺棫応偐傜懳徾壔偟丄乽懡庬懡條側懏惈傪嬶傊丄偁傜備傞墘弌朄偑懲愊偟偰傤傞偙偺摿庩側墘寑傪丄孈傝壓偘偰丄柍岫憼偺鑙柆偐傜壗偐傪孈傝弌乿乮亀懕丒傢偑壧晳婈亁乯偡傋偒偱偼側偄偐丅

丂亀彽懸亁惓懕擇晹嶌偼丄偙偺帇揰傪偝傜偵撍偒媗傔偰偄偔丅

丂壧晳婈栶幰偑塮夋偵弌傞丅僗僞僀儞儀僢僋傪墘偠傞丅屆揟偺怴墘弌傪帋傒傞丅偦傟偼偦傟偱偄偄丅偟偐偟丄乽惵偄捁偼泬偼丄屷壠偺丄憢偵捿偝傟偨楿偺拞偵傤傞偺偩乿乮亀懕丒彽懸亁乯丅

丂屗斅偼壧晳婈偺偝傑偞傑側乽栺懇帠乿傪乽棧傟偨尒曽乿偱揙掙揑偵夝愅偟丄偦偙偵愽傓旤妛傪掓帵偟偰傒偣傞丅偦傟偼寛偟偰丄乽杔偼傂偦偐偵丄偙傟乮榋朄乯傪丄壧晳婈偵墬偗傞僇僨儞僣傽偲屇傫偱傤傞乿乽乮栴偺崻偺屲榊偼乯埗慠僟儕偺銐傪尒傞傗偆側挻尰泬庡媊偺姶偠偑偁傞乿偲偄偭偨昞尰偺傒偵偲偳傑傞傕偺偱偼側偄丅

乽攏偑弌偰樢傞偲丄慜偵偼恖偑徫偮偨丅慜懌偲屻懌偑摨偠傗偆偵嬋偮偰傤傞偐傜傪偐偟偄偺偩丅

偙偺崰偼妱偵徫偼側偔側偮偨丅偟偐偟徫傆尒暔偑尭偮偨偐傜偲偄偮偰丄壧晳婈偺娤徿娽偑弌棃偨偲偄傆傢偗偱偼側偄丅

傓偟傠偦偺媡偱偁傠偆乿丅

丂壗婥側偔撉傒夁偛偟偰偟傑偆暥復偩偑丄峴娫偵愽傓暥堄偼丄廳偄丅亀彽懸亁偺妀怱偼偙偙偵偁傞偲巚偆丅

丂尰幚偺攏偲幣嫃偺攏偼堘偆丅摉偨傝慜偱偁傞丅尰幚偺攏偑乽慜懌偲屻懌偑摨偠傗偆偵嬋偮偰傤傞乿栿偑側偄偐傜偩丅偟偐偟丄偐偮偰偺娤媞偨偪偼丄扨偵偦偺堘偄偩偗傪偲傜偊偰徫偭偨偺偱偼偁傞傑偄丅

丂斵摍偼幣嫃偺攏傪丄儕傾儕僘儉傪挻墇偟偨乽栺懇帠乿偲偟偰帺慠偵庴擖傟偨丅偦偺忋偱丄偙偆偟偨柍悢偺乽嫊乿偺忋偵惉傝棫偭偰偄傞壧晳婈偺抰婥偲丄東偭偰偦偺幣嫃崙偺乽嫊乿偵抆揗偟偰偄傞帺暘偨偪傊偺乽徠傟乿偱徫偭偨偺偱偁傞丅偐偮偰幃掄嶰攏偑亀媃応孭栔恾渂亁偱壧晳婈偺條乆側栺懇傪樧忋偵忔偣丄慂偭偰傒偣偨傛偆偵丅

丂偟偐偟丄徍榓擇屲擭摉帪偺媞偼徫傢側偄丅乽壧晳婈傪尒偰缢偼側偔側偮偨乿乮亀懕傢偑壧晳婈亁乯偺偱偁傞丅

丂攏偺懌丄掁傝巬丄崌堷丄屻尒乧乧丅乽尨巒揑側強偵壧晳婈偺亀旤亁偺傂偦傓杮尮偑偁傞偙偲傪巚傆傋偒偱偁乿傝丄乽屩挘偑丄偽偐偽偐偟偔偰尒偰傤傜傟側偄娤媞偑傤傞偲偡傟偽丄壧晳婈偵偲偮偰丄偦偺恖偼摓掙丄亀墢側偒廜惗亁偱偁傜偆乿乮亀彽懸亁乯丅

丂媞偑徫傢側偄偺偼丄寛偟偰嬤戙揑側姶惈傗斸昡娽偑敪払偟偨偐傜偱偼側偄丅壧晳婈傪巟偊偰偒偨乽栺懇帠乿丄偮傑傝乽嫊乿偺悽奅偺柺敀偝偝偊丄傕偼傗暘偐傜側偔側偭偰偄傞偺偩丅

丂屗斅偼丄乽攏偺懌乿偲偄偆愗傝岥偐傜丄娤媞偺乽揱彸乿偺抐愨傪偁傇傝偩偡丅偦傟偼丄壧晳婈偺墘媄揱彸偺抐愨偲昞棤堦懱偱偁傝丄婋婡偺杮幙偼偙偙偵偁傞丅

乽庰憅偱暦偒庰傪偟偰傤傞恖偼丄庰偺惉暘傪埾偟偔偄傊傞偑丄庰偺枴偼抦傞傑偄丅庰偼丄偺傫偱缢傆偙偲傪恖偵櫘傔傜傟偰丄

偝偰偦傟偐傜缢傆偲偄偮偨傕偺偱偼側偄丅壧晳婈傕丄摨條偵丄帺暘偐傜恑傫偱枴摼偟丄娪徿幰偺傂偲傝傂偲傝偑丄帺恎偺亀壧

晳婈旤榑亁傪傕偮傋偒傕偺側偺偩丅偟偐偟丄壧晳婈偼傓傗傒偵丄懄偟偰堹偟偰偼偄偗側偄偺偱丄嵟屻偺堦慄偑殠廳偵奵偝傟

偰傤側偗傟偽側傜偸丅堦曕傆傒奜偡偲丄嵟傕鏹曁偡傋偒鎂媞偲側傞婋瑷偑偁傞乿乮亀懕傢偑壧晳婈亁乯

丂丂乽棧傟偨尒曽乿丅偦傟偼丄扨偵壧晳婈傪懳徾壔偟丄媞懱壔偡傞偩偗偱偼側偄丅摨帪偵丄娤媞帺恎偑撈棫偟偨堦屄恖偲偟偰撪徣偟丄傒偢偐傜偺乽壧晳婈旤榑乿傪帩偭偨偆偊偱丄晳戜偲懳洺偟側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞丅乽懄偟偰堹乿偟側偄嬤戙揑棟惈傪尋偓悷傑偣偰丅

丂亀壧晳婈傊偺彽懸亁偼丄崱側偍変乆偵偲偭偰朏弳側旤庰偱偁傞丅摨帪偵丄壧晳婈傪尒傞乽嵗昗幉乿偼壗偐偲偄偆丄塻棙側恘傪変乆偺岮尦偵撍偒晅偗偮偯偗傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂徍榓俀俁丄係擭偵憡師偄偱姧峴偝傟丄愴屻僨價儏乕傪忺偭偨椉挊乮榓宧彂揦乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙傟傜偼壗傟傕丄愴拞僐僣僐僣偲彂偒棴傔偨榑峫偑曣戀偲側傝丄寢幚偟偨傕偺丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜

乽乮奀榁憼偺尃懢偺乯壗偑暔懌傝側偄偐偲偄偊偽丄抧偺枴偩丅宆偲宆偲偺娫偵丄斵帺恎偺枴偑弫妸桘偲偟偰懚嵼偟側偄偨傔偵丄

斵偺偍傏偊偨宆偑澃戝偟偰揥帵偝傟傞偺傒偱偁傞丅悈慺偲巁慺偲傪帋尡娗傪巊偮偰壔崌偝偣傞偲丄悈揌偑悅傟偰樢傞偑丄偦

傟偼寛偟偰偍偄偟偄悈偱偼側偄偩傜偆乿乮乽媊宱愮杮嶗巹姶乿亀墘寑奅亁徍榓擇嶰丒戞俁崋乯

丂

丂壧晳婈偺乽抧偺枴乿丄宆偲宆偲偺娫偺乽弫妸桘乿偲偼壗偐丅

丂偦偺杮幙偵丄亀懕丒壧晳婈傊偺彽懸亁乮徍榓擇榋擭乯偼丄偙傟傑偱尒夁偛偝傟偰棃偨峕屗埲棃偺乽寍択乿乽岥揱乿傪丄嬤戙恖偺娽偱揙掙揑偵撉傒崬傓曽朄偱敆偭偰偄傞丅

丂乽壧晳婈偺攐桪偺楌巎偼丄庡偵丄偲傞偵懌傜偸傗偆側堩帠偺廤愊偱偁傞偑丄偦傟偑寢嬊偼丄錣晽偺楌巎偵傕側偮偰傤傞偲偄傆妋怣傪丄杔偼嵟嬤傕偮偰傤傞乿丅

丂乽偲傞偵懌傜偸堩帠偺廤愊乿丄尵偄姺偊傟偽乽寍択乿乽岥揱乿偼丄偙傟傑偱偼榋戙栚偑嬨戙栚偲偄偆乽偄偄妛峑乿傪帩偭偰偄偨傛偆偵丄巘偐傜掜巕偵丄晝偐傜巕傊偲偛偔帺慠偵宲彸偝傟偰偒偨丅偟偐偟偦偺揱彸偑抐愨偟偮偮偁傞崱丄壧晳婈攐桪偼乽帺暘偱抦幆傪暥專偐傜媮傔丄泬姶偲寢傃偮偗丄庤偝偖傝偱丄乿乽怳暆搙偺懡偄傒偯傒偯偟偄怱偱乿寍択偵懳洺偟丄乽屆恖偺嫬抧偵嬤偯偔搘椡傪偟側偗傟偽側傜側偄乿丅偙傟偼変乆娤媞傕摨條偱偁傠偆丅

丂尦榎偺嶁揷摗廫榊偐傜徍榓偺榋戙栚偵帄傞柍悢偺寍択丅屗斅偼傑傞偱丄桍揷崙抝偑嵅乆栘嬀愇偐傜墦栰偺柉榖傪暦偒庢傞傛偆側懺搙偱丄偦傟傜傪乽嵦廤乿偟丄夝愅偟偰偄偔丅

丂偦偙偐傜拪弌偝傟偨壧晳婈偺乽尦慺乿丅

丂偦傟偼丄乽壴乿偲乽晽忣乿偺擇偮偺尵梩偵廂澥偝傟傛偆丅

丂屗斅偺弶婜偺昡榑乽塇嵍塹栧偺庤乿傪丄昅幰偼朰傟傞偙偲偑偱偒側偄丅張彈嶌亀攐桪榑亁乮徍榓堦幍擭搤帄彂椦乯偵強廂偝傟偨彫昳偱偁傞丅

丂屗斅偑曻憲嬊傪尒妛偟偨嵺丄僗僞僕僆偱偼偪傚偆偳亀嬎堦梩亁崟彂堾偺応偺曻憲拞偱偁偭偨丅栘懞挿栧庣偼丄尵偆傑偱傕側偔媖壆丅

乽廏棅偺亀廳惉嫋偡偼傗櫼傟亁偲偄傆尵梩偺壓丄亀僴僣屼柶亁偲嵗傪棫偮強偱丄塇嵍塹栧偼堉巕偐傜崢傪偁偘丄敿恎傪忔傝弌偟丄

僥乕僽儖傪椉庤偱扏偄偨丅

塇嵍塹栧偺昞忣偼丄晳鋓偺忋偲摨偠偔丄橵偨傞寛堄傪旣塅偵帵偟丄镈乆偨傞廐晽丄偦偺庤偺摦偒偲嫟偵尀偒婲傞偐偲媈偼傟偨丅

塇嵍塹栧偺庤偼丄崯弖娫丄惓偟偔挿栧庣偺庤偱偁偮偨乿丅

丂僥乕僽儖傪扏偄偨庤偺堦弖偺摦偒丅偦偙偵屗斅偼乽栶幰偺扏偒偙傫偩丄崃掙偐傜偺錣偺鄌嶶乿傪尒偨丅塇嵍塹栧偺镈憉偐偮壺楉側寍晽偑慛傗偐偵晜偐傃忋偑偭偰棃傞丅

丂屗斅偼丄寑昡壠偺愡搙偲偟偰丄孥洖偺栶幰偼扤側偳偲斸昡偺応偱柍榑柧傜偐偵偟偰偼偄側偄偑丄挊嶌傪捠撉偡傟偽帺慠偵棟憐偺栶幰憸偑尒偊偰偔傞丅榋戙栚傪乽柤恖乿偲偟偰崅偔昡壙偟偨偺偼摉慠偲偟偰丄廫屲戙栚偵懳偡傞偦傟偼丄乽柤桪乿偲偟偰暿奿揑側孹搢偲偄偭偰傛偄丅

丂揹婥傪徚偟偨壴摴偵丄彑尦傗廳惉偵暞偟偰搊応偡傞偲丄乽偦偙傜偑柧傞偔側偭偰丄僷僢偲揹婥偑偮偄偨傗偆側嶖妎傪偍偙乿偝偣偨乮亀彽懸亁乯塇嵍塹栧丅斵偙偦偼乽壴乿偲乽晽忣乿傪懱尰偟偨嵟屻偺栶幰偱偁偭偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巗堜偺條乆側僄僺僜乕僪傪廂廤偟偨乽奨偺攚斣崋乿乮惵奮朳丂徍榓俁俁乯丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂朞偔側偒岲婏怱偲僂傿僢僩偼丄朻摢徯夘偟偨乽庤峊偊乿偐傜斢擭偺乽偪傚偭

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偲偄偄榖乿偵楢側傞傕偺偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜

丂晲抭鑓擇傪捛搲偟偰丄屗斅偑彂偄偨乽晲抭偝傫偺恖偲巇帠乿乮亀壧晳婈丂尋媶偲斸昡俁亁乯偼丄偳偙偲側偔堎條側暥復偱偁傞丅乽偙偺巐廫梋擭偵巹偺撉傫偩傕偺丄巹偺尒偨傕偺傪捠偠偰丄傗偼傝丄椶偺側偄丄寙弌偟偨恖乿偲丄偦偺嵥榬傪崅偔昡壙偡傞傕偺偺丄暥復偺攚屻偵丄晲抭偲偳偆偟偰傕憡梕傟側偄堦慄傊偺乽傢偩偐傑傝乿偑摟偗偰尒偊傞偺偩丅

丂偦偺乽傢偩偐傑傝乿偺尨揰偼丄廫屲戙栚塇嵍塹栧傊偺昡壙偩偲巚偆丅愴屻丄壗偐偺廤傑傝偱抶偔側傝丄晲抭偲屗斅偼壓扟屼搆挰偺戝扟桭塃塹栧乮尰悵塃塹栧乯偺壠偵攽傑傞丅

丂乽暲傫偱彴偵偄傞慜偵丄塇嵍塹栧榑偵側傝丄晲抭偝傫偑偁傫傑傝埆偔偄偆偺偱丄巹傕堄抧偵側偭偰丄亀偁傫側偄偄栶幰偼偄側偄亁偲嫮挷偟偨丅偦偆偄偆帪丄偒傢傔偰偍偩傗偐側昞忣偱丄亀偪偑偄傑偡偹亁偲愗傝曉偝傟傞偲丄巹偼寢嬊丄偩傑偭偰偟傑偆偙偲偵側偭偨乿乮亀晲抭偝傫偺恖偲巇帠亁乯

丂偙偺惾偱晲抭偼塇嵍塹栧傪乽偍墡傒偨偄偩乿偲擄偠乮亀偁偺恖偙偺恖亁乯丄嵟屻偵乽杔偑姱擻揑側傕偺傪傒偲傔側偄偺偼丄愭戙塰嶰偺塭嬁偐傕抦傟側偄乿偲欔偄偨偲偄偆乮亀墘寑恖偺墶婄亁乯丅

丂屗斅偲晲抭丅擇恖偲傕梒帪偐傜壧晳婈偵抆揗偡傞丅愴帪拞丄晲抭偼抐尫夛傗亀偐傝偺憷亁傪彂偔偙偲偱丄鍐偺崙偺將偺擛偔懢梲偵岦偐偭偰杋偊丄屗斅偼乽崱偒偄偰偍偐側偗傟偽乿偲愳怟惔郖偐傜偺暦彂偲偄偆屒撈側塩堊偵杤摢偟偨丅乽柧擔偺恎偺偆傊傕傢偐傜偸偍屳摨巑偑丄暿傟傞帪偵偼亀偍偩偄偠偵亁偲偄傆帪戙偩偮偨偺偱偁傞乿乮亀墘寑恖偺墶婄亁乯丅愴屻丄娵杮尨揟偺揙掙揑側撉傒崬傒偵傛傞乽晲抭壧晳婈乿偲丄乽屆揟傪墘偠傞帪丄傑偯偦偺戜杮傪亀暥妛亁偲偟偰枴偮偰尒傞偙偲偩丅偮傑傝帺暘偺弮悎側姶妎偱枴傂丄帺屓傪鄅夁偟偨亀暥妛亁偱晳戜傪昞尰偡傞偺偱偁傞乿乮亀懕丒彽懸亁乯偲偄偆屗斅偲偼丄寛偟偰岎傢傜側偄暯峴慄偱偼柍偐偭偨偼偢偱偁傞丅

丂偟偐偟丄擇恖偼徴撍偟偨丅巇彑庤傛傝尨揟丄乽壴乿傛傝乽幚乿傪懜廳偡傞晲抭偵偼丄怴嶌偺杮撉偱乽偙偄偮傽榬偺払幰偱側偄栰嶯屽彆偩偹乿乮亀栶幰偺揱愢亁乯幃偵攃埇傪偡傞乽僘儃塇嵍乿偼嫋偣側偐偭偨丅偟偐偟屗斅偼丄愭偺乽媟杮傪暥妛偲偟偰撉傓乿偙偲傪師偺傛偆偵晘煡偡傞丅

丂乽偦偺傎偐偵丄泬偼堦斣戝愗側偙偲偑偁傞偺偩丅偮傑傝丄偦偺幣嫃偺摿怓傪棟夝偟帺暘偑攚宨偺慜偱揔醕側怓偵壔偗偰丄傂偲偮偺幣嫃銐傪宍偯偔傞偲偄傆偙偲偩乿乮亀懕丒彽懸亁乯

丂屗斅偺旤妛偼丄乽暥妛偲偟偰偺壧晳婈乿埲慜偵丄乽幣嫃銐傪宍偯偔傞乿栶幰偺乽壴乿偲乽晽忣乿傪桪愭偡傞丅乽恄偺挒帣乿乮棦尒乯偱偁傝丄乽壧晳婈偵弣偢傞塣柦傪桳偮恖乿乮亀攐桪榑亁乯廫屲戙栚塇嵍塹栧偙偦丄偦偺忦審傪嬶旛偟偨栶幰偱偁偭偨丅

丂屗斅偺拞偵偼擇恖偺乽屗斅峃擇乿偑偄傞丅傂偲傝偼乽嶸晘偵偝偟偙傓惣擔傗丄晽偱傑偔傟忋偑傞堷枊乿偵嫻偍偳傜偣丄帪偵偼乽撧棊傪捠傞恖偺懌壒乿乮亀彽懸亁乯偵帹傪悷傑偣丄媖壆傗榋戙栚偺寍偵抆揗偟偰傗傑側偄屗斅峃擇丅傕偆傂偲傝偼丄堹偡傞偙偲側偔丄惲傔偨栚偱晳戜傪嬅帇偡傞屗斅峃擇丅

丂乽垽偡傟偳堹偣偢乿乮壨抾搊巙晇偺挗帿乯丅侾俈俀嶜偺挊彂偼丄偡傋偰偙偺擇恖偺乽屗斅峃擇乿偺丄帪偵鐬傝偦偆偵側傞姶忣偲丄偦傟傪墴偟巭傔傛偆偲偡傞棟惈偲偺丄妺摗偲嬞挘偺嶻暔偺傛偆偵巚偊傞丅

丂乽錣傪岅傞偺偵丄偙傟傎偳梀偽偆偲偟側偄娤徿偑偁偮偰偄偄偺偐丄偁傞傂偼弌樢傞偺偐乿乮亀墘寑恖偺墶婄亁乯偲偄偆晲抭傊偺欔偒丅偦傟偼姱擻偵揗傟偢丄乽梀偽側偄尒曽乿偵揙偟愗傞晲抭傊偺丄屗斅偑傆偲楻傜偟偨慉朷偺扱懅側偺偐傕抦傟側偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜

丂屗斅偺壧晳婈旤妛偼丄妋偐偵愴屻偺寑奅傪惾姫偟偨丅

丂偨偩乽媽偄乿偲偄偆偩偗偱丄偁傜備傞揱摑偲拋彉偑柍斸敾偵斲掕偝傟丄憭傝嫀傜傟偨帪戙丅偦偺恀偭捈拞偵偁偭偰丄斵偼偦偺乽媽偄拋彉乿傪帺桼恖偺娽偱夝懱丒嵞峔抸偟丄怴偨側惗柦傪尒弌偩偦偆偲偟偨丅乽棧傟偨尒曽乿偲偄偆帇揰偺巃怴偝偲丄娙寜暯堈側岅傝岥偑丄屻恑偺寑昡壠傗丄変乆壧晳婈妛搆偵梌偊偨塭嬁偼應傝抦傟側偄丅

丂偟偐偟丄娀傪奧偆偨崱偩偐傜偙偦丄変乆偼斵偺乽晧乿偺懁柺偵傕巚偄傪抳偝偹偽側傞傑偄丅

丂亀懕丒壧晳婈傊偺彽懸亁偼丄枊枛偐傜徍榓傑偱偺寑抎傪惗偒偨巐戙栚徏彆偺鍨鍟埨偑丄偍晉偲梌嶰榊偺傗傝庢傝傪丄暋嶨側昞忣偱尒媗傔偰偄傞巔偱廔傢偭偰偄傞丅

乽敧戙栚抍廫榊偺崰偐傜丄惗偒偰傤偨偙偺榁桪偑丄壗傪巚偮偰偄偨偐丅徏彆偺埨偺丄嵖偮偰偫偮偲偟偰傤傞泹恀傪尒傞偨傃偵丄

杔偼偝偆偟偨憐憸傪丄傂偦偐偵鐥偟偔偡傞偺偱偁傞乿

丂屗斅偑徏彆偵戸偟偨傕偺丅偦傟偼丄乽姠巣乿偺摫擖偲抍媏偺巰偱廔巭晞傪懪偭偨媽偒壧晳婈傊偺鎝壧偱偁偭偨丅傑偨丄斵偼尵偆丅

乽乮壧晳婈偼乯斾歡傪傕偪傂傞側傜偽丄澤昐擭偺恛傪偮傕傜偣偨搚憼偺拞偺偆偯崅偄捒廦壚婍偩丅乮棯乯杔偼壧晳婈偺悽奅偐傜

尒傟偽丄毦奜偵傤傞恖娫偱偁傞丅偄偮偱傕丄亀搚憼亁偺憢偐傜丄偺偧偒偙傫偱傤傞偩偗側偺偩乿乮亀壧晳婈傊偺彽懸亁乯

偲丅

丂偟偐偟帺夲傪崬傔偰尵偆偑丄偙偆偟偨乽棧傟偨尒曽乿偼丄壧晳婈傪娤傞懁偵妋屌偨傞乽嵗昗幉乿偑側偗傟偽丄偨偪傑偪旲帩偪側傜側偄僨傿儗僢僞儞僩庯枴偲丄朤娤幰揑側柍愑擟偲丄媬偄擄偄帺屓摡悓偵懧偡嬹傟傪偼傜傫偱偄傞丅

丂屗斅偑峔抸偟偨旤妛偺婎慴偵偼丄摉慠偺偙偲側偑傜丄乽宆乿傗乽栺懇帠乿偵偮偄偰偺奩攷側抦幆偲丄慜弎偟偨乽庤峊偊乿偵徾挜偝傟傞朿戝側廤愊偑偁偭偨丅偟偐偟屻偵懕偔乽屗斅垷棳乿偺懡偔偼丄偦傟傜傪抲偒嫀傝偵偟偨乽報徾斸昡乿偲乽嶌昳榑乿丄偁傞偄偼乽昡敾婰乿偺柪媨偐傜敳偗弌偡偙偲偑弌棃側偐偭偨丅偄傗丄崱傕敳偗弌偣偢偵偄傞丅

丂偐偮偰摪杮惓庽偼丄乽媣曐揷枩懢榊偐傜屗斅峃擇巵偵揱傢偭偨庯枴揑側亀庤傪墭偝側偄亁壧晳婈乿乮亀偐傝偺憷偺婸偒亁乯偲娕攋偟偨丅偦傟偼丄屗斅偺乽棧傟偨尒曽乿偺婋尟側乽娮鈜乿傪塻偔撍偄偰偄傞丅

丂屗斅偺乽幣嫃柤強堦枊尒丒晳戜偺忋偺搶嫗乿乮徍榓擇敧擭乯偵宖嵹偝傟偨搶嫗偺挰暲傒偺幨恀偼丄徍榓嶰巐擭惗傟偺昅幰偵偼丄偳傟傕晄巚媍側婛帇姶傪敽偆丅偦傟傜傪尒偰偄偰傞偲丄恔嵭傗嬻廝偲偄偆嶴壭傪宱偰傕丄彮側偔偲傕偙偺帪婜傑偱偼丄乽峕屗乿偺巆熸偑恖乆偺惗妶偺廃曈偵懅偯偄偰偄偨偙偲偑暘偐傞丅

丂壧晳婈偵乽墢側偒廜惗乿偑媞惾偵憹偊偨偲偼偄偊丄堦曕楬抧傪擖傟偽嶰枴慄偺壒傗梬偑暦偙偊丄恊愂偺扤偐傂偲傝偼朚妝偺歯傒偑偁偭偨傕偺偱偁傞丅懡偐傟彮側偐傟丄奆丄堄幆偺墱掙偵乽慜嬤戙乿偺壗偑偟偐偺柤巆傪堷偒悹偭偰偄偨丅偩偐傜偙偦丄彮悢幰偲偟偰偺屗斅偺乽僄僩儔儞僛偺娽乿偼丄堦憌怴慛側岝戲傪帩偪摼偨丅

丂東偭偰丄尰戙丅棎奐敪偺壥偰偵丄峕屗偺巆憸傪搶嫗偺奨偵媮傔傞偺偼丄傕偼傗晄壜擻偱偁傞丅壧晳婈嵗偼堦擇儢寧壧晳婈傪懪偪懕偗傞乽惙嫷乿偩丅偟偐偟丄偦偺媞惾傪杽傔丄鉟摪傗惵壥偺幣嫃偱偝偊僀儎儂儞僈僀僪偵帹傪孹偗傞庒幰偨偪偼丄乽慜嬤戙乿偲偼慡偔妘愨偟偨乽僄僩儔儞僛乿偨偪偱偁傞丅栶幰帺懱偑丄乽崱搙偺栶偼價僨僆偱妎偊傑偟偨乿偲岞尵偟偰偼偽偐傜側偄帪戙側偺偩丅

丂乽寈夲悈埵乿傪挻偊偰偟傑偭偨壧晳婈丅偦傟偱傕側偍丄変乆偼乽庤傪墭偝側偄乿堎朚恖偱偄偰傛偄偺偩傠偆偐丅屗斅偑弌敪偟偨尨揰乗乽宆乿偲乽栺懇帠乿偺怷偵嵞傃暘偗擖傞帪偱偼側偄偺偐丅

丂乽壴乿偲乽晽忣乿丅

丂懄偟偰堹偟側偄乽撈棫偟偨屄恖乿偲偟偰偺娤媞丅

丂屗斅峃擇偺帵偟偨壧晳婈偺僉乕儚乕僪偼崱側偍悙乆偟偔丄壧晳婈傪垽偡傞恖乆偺嵃傪梙偝傇傝懕偗傞丅

丂偟偐偟丄崱堦斣変乆偵媮傔傜傟偰偄傞偺偼丄堦搙屗斅傪乽棧傟偰尒傞乿偙偲側偺偱偼側偄偐丅

丂屗斅峃擇偺旤妛傪宲彸偟丄忔傝墇偊偰偄偔戞堦曕偲偟偰丅

丂変乆帺恎偺乽壧晳婈旤榑乿傪妉摼偡傞偨傔偵丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮暥拞宧徧棯乯

仏暥拞偺恾斉偼丄俫俹壔偵偁偨偭偰怴偨偵憓擖偟偨傕偺偱偁傞乮將娵帯乯丅