一明治婦人の観劇記録 〜演劇史料としての「穂積歌子日記」〜 犬丸 治

歌舞伎学会紀要「歌舞伎 研究と批評」7

一

本稿で取り上げる穂積歌子(または宇多)は、文久三年(1863)生まれ。明治実業界の重鎮渋沢栄一・千代夫妻の長女である。明治十五年(1882)、彼女は留学先のドイツから帰国して間もない気鋭の法学者穂積陳重(1855〜1926)と結婚、長男重遠ら四男三女の母となる。夫の陳重はのちに明治民法の起草に尽力、男爵・貴族院議員・枢密顧問官・帝国学士院長・枢密院議長などの顕職を歴任したが、歌子もまた夫を助け、当時の社交界に重きをなした。(註1)

歌子は昭和七年(1932)一月死去するまで、毎日出来事や感想を克明な日記に綴っていたが、その一部、明治二三年(1890)から三九年(1906)までの日記が、この程(平成元年一二月)歌子の孫・重行の手で「穂積歌子日記 1890〜1906 明治一法学者の周辺」としてみすず書房から刊行された。

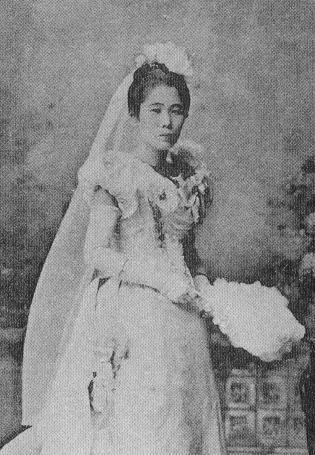

穂積歌子(明治27年3月 明治天皇大婚25年祝典)

(「穂積歌子日記」みすず書房 より)

この上下二段組、およそ千頁の浩瀚な日記から得られる近代日本の政治史、経済史、文化・風俗史、法学史などの情報はまさに膨大なものといわねばならぬ。実は筆者は予てから渋沢栄一と穂積陳重、阪谷芳郎(栄一の女婿・蔵相)ら「渋沢人脈」を通しての日本近代資本主義の形成過程といったテーマに関心があり、「日記」を購入した最初の動機もそこにあった。しかし、読み進めるうちに、この日記が明治演劇史についても実に貴重な資料であることに感嘆したのである。

陳重・歌子夫妻は後述する通り当時としても相当な芝居好きで、歌子も日記の中で詳細な劇評や、劇場内外の様子を記している。この日記の時代、即ち明治二十年代から三十年代は、演劇史の上では天覧劇に象徴される歌舞伎の社会的地位の確立、演劇改良運動、歌舞伎座の開場、「団菊左」の円熟と死、大正を担う芝翫(五世歌右衛門)、我当(十一世仁左衛門)らの台頭という時期に重なる。さらには坪内逍遥・川上音二郎・伊井蓉峰らによる新たな演劇活動の胎動も見逃せない。歌子の日記は観客の立場でそれらの動きをほぼフォローしているといって良く、当時の劇界の空気が肌に伝わってくる稀有の記録となっている。

本稿は、この歌子の日記の観劇記録の部分に焦点を当て、いわば「一婦人が見た明治演劇史」として再構成して見ようというささやかな試みである。

二

歌子の長男穂積重遠(元東宮大夫兼東宮侍従長)は言う。

「私のうちの観劇は、今日はひまだから一つ芝居でも見に行こうか、というような気まぐれの思いつきではなくて、

計画的であった。…十日も二週間も前から日をきめて座席を予約し、一同指折りかぞえて当日を待つ。ただ待つ

のではなく準備をする。劇場がわでもするように見物がわでも『本読み』をするのだ。…母が朗読の名人だったの

で、はじめのうちは母が読み、後ちには私が読み役をつとめた。そして両親がこもごも、その芝居のいわれ因縁、

役々の性根しどころ団十郎の型はどう、菊五郎はこうする、ここが見どころ、そこが聞きどころ、とレクチャーをする。

要するにやはり商売がらで、穂積家の観劇は学究的だったのだ。」(註2)

重遠によれば、父陳重は明治三年(1870)開成学校(東大の前身)に入学するため十六歳で伊予宇和島から上京、このころから若き団・菊や五世坂東彦三郎の舞台に接して病みつきになったらしい。(註3)のちに彼は演劇改良会のメンバーに加わっているし、帝国劇場発足には顧問として名を連ねている。著書『復讐と法律』からは、彼の歌舞伎や院本への造詣の深さが十分にうかがえる。歌子自身母から芸の手ほどきを受けるなど、もともと芝居や芸事が嫌いな方ではなかったから、この二人たちまち意気投合したようである。

日記でとりあげられた明治二三年から三九年の十二年間(途中五年間分日記中断)で穂積・渋沢両家の歌舞伎・翻案劇などの観劇(活動写真、見世物、演芸などは除く)は150回、このうち歌子が劇場に足をはこんだのは112回に及ぶ。年平均9回は芝居を見ている計算で、このことからも穂積家における歌舞伎の比重が知れよう。これを劇場別の内訳で見てみると、

歌舞伎座50回(うち歌子は38回、以下同じ)、明治座37回(29回)、東京座17回(11回)、市村座13回(9回)、

新富座7回(5回)、本郷座3回(2回)、宮戸座2回(1回)、演伎座2回(2回)、浅草座2回(2回)、

千歳座〔明治座前身〕1回(1回)、中村座1回(1回)、常盤座1回(1回)、深川座1回(1回)、

春木座〔本郷座前身〕1回(0回)、真砂座1回(0回)、紅葉館1回(1回)、友楽館1回(1回)、その他園遊会、

地方での観劇など9回(6回)

の順となっている。九世団十郎の本拠地・歌舞伎座と、初世左団次の篭る明治座がともに上位を占めていることは、歌子の両優への評価(後述)と併せて興味深い。

ところで、歌子は一人で芝居見物に行くということはほとんど無く、大抵は夫陳重のお伴や、親戚筋の招待である。彼女の観劇の同席者は大別すると、以下のグループに分けられる。

A・穂積家の人々

夫陳重、長男重遠、次男律之助(のち海軍技術少将)、三男貞三、長女孝子(のち渋沢元治夫人)、次女光子(のち石黒

忠篤夫人)、四男真六郎、三女晴子(のち市河三喜夫人)、夫の兄重頴、甥の厳夫、弟の八束夫妻ら。

B・渋沢家(歌子の実家)の人々

渋沢栄一、長男篤二夫妻、阪谷芳郎夫妻(のち蔵相。歌子の妹琴の夫)、尾高幸五郎、惇忠、次郎(栄一の前妻千代の一族)、

大内くに(栄一妾)ら。

C・夫の大学同僚

岡田朝太郎、仁保亀松、和田垣謙三、梅謙次郎、岡野敬次郎、山田三艮、菊池大麓、富井政章、美濃部達吉ほか。

D・政財界

伊藤博文、末松謙澄、浅野総一郎、古河市兵衛、安田善次郎ほか。

C・宮中

柳原愛子(大正天皇生母)、高倉典侍、香川敬三ほか。

渋沢一族(明治34年4月12日・王子邸)。後列中央渋沢栄一、向かって左隣穂積歌子。

三列目左端口髭の人物が穂積陳重。中央渋沢篤二。右端阪谷芳郎。

二列目左端穂積重遠。重遠が肩に手を置いているのが渋沢敬三。前列右から二人目が

渋沢秀雄である(「穂積歌子日記」みすず書房 より)

歌子の観劇はこのうちのA、B即ち身内や親戚がほとんどの「家族主義」(重遠)で、芝居を見る場合、歌舞伎座は中村屋、明治座は橋本という芝居茶屋を愛用していた。「さて当日茶屋へ行って、時間が早ければ座敷で休息し、やがて出方の案内で劇場への渡り廊下をあるいて行く。もちろん靴ばき下駄ばきではない。あゆみの板がカタカタと鳴って、歌舞伎の別世界へ吸い込まれる気持ちが何とも言えない。」とは重遠の回想であるが(註4)、歌子の日記の「揚場丸屋前より船にて明治座へ行く…」(29・10・4)とか「今日は薮入りの日なれば小僧たちの見物非常に多く、いつになき大入にてさじきとれず、うづらなりしかば其暑き事実にたえがたき程なりき」(36・7・16)などという描写は当時の「芝居国」の活気と江戸の名残りをいまに伝えてくれる。

しかし、その一方で「芝居小屋」は確実に「劇場」へと変質していく。たとえば、父・渋沢栄一が熱心だった「慈善会演劇会」の記述を引こう。「坂谷(ママ)(阪谷芳郎)、番町(穂積八束)と共にうづらの三取りて見物す。うづら四は大川(平三郎)連中、五は兜町(栄一)より尾高様外、皆一所になりにぎやかなり。香川氏(敬三皇后宮大夫)始め女官方四、五人、早くからお出ありたり。狂言終りて後団十郎挨拶に出たり。…今日宮内省よりお使ひとしてお出ありし女官方は、お若き方は柳原典侍、…なるよし」(25・5・3)

ここには、政・財・官の要人や宮中・華族関係者の名前はキラ星の如く登場するが、庶民の姿はない。あの天覧劇から五年たらずで歌舞伎はすでに明治エスタブリッシュメントの社交の場としての地位を確固たるものにしていたのである。明治とは、九世市川団十郎、五世尾上菊五郎、初世市川左団次ら名優たちが江戸歌舞伎最後の光芒を放つ傍らで、「悪所」としての芝居の前近代的エネルギーが「演劇改良」などの名の下に容赦なく解体されていく過程であった。

では、歌子は当時の名優たちの芸をどのように評価し、その中に何を見たのであろうか。

三

歌子の日記の劇評部分に言及される俳優名は次の通りである。

九世市川団十郎31回、初世市川左団次21回、四世中村福助(または五世芝翫。後の五世歌右衛門)21回、

五世尾上菊五郎17回、二世坂東秀調14回、七世市川八百蔵(後七世中車)10回、七世沢村源之助9回、

市川久米八、三世片岡市蔵、四世市川染五郎(または八世高麗蔵。後七世幸四郎)各8回、五世市川小団次7回、

初世市川猿之助(後二世段四郎)、三世沢村訥升(後七世宗十郎)各6回、五世市川寿美蔵、初世市川権十郎、

二世市川莚升(後二世左団次)、六世市村家橘(または十五世羽左衛門)、五世尾上栄三郎(または六世梅幸)

各5回、坂東又三郎4回、七世沢村訥子、二世市川女寅(後六世門之助)、四世市川米蔵(後二世米升)各3回、

初世市川荒次郎、川上貞奴、初世中村芝鶴、三世中村仲蔵、三世市川九蔵(または七世団蔵)、

市川翠扇、市川旭梅、市川升蔵各2回、市川新蔵、四世助高屋高助、初世中村時蔵(後三世歌六)、

二世市川団子(後猿翁)、市川歌仙、初世実川延二郎(後二世延若)、四世市川鬼丸、初世沢村宗之助、

初世中村又五郎、中村翫五郎、市川莚女、伊井蓉峰、六世尾上菊五郎、八世岩井半四郎、

三世片岡我当(後十一世仁左衛門)、市川升若、尾上菊四郎、市川ぼたん(後三世莚升)、五世嵐徳三郎各1回。

煩瑣を厭わずこの様に列記したのは、当時の劇界の趨勢とともに、歌子自身の嗜好と関心の所在を知って頂きたかったからである。御覧のように、団十郎、左団次、福助、菊五郎が登場頻度が高く、歌子自身の評価もこれに対応している。

日記を一読して直ぐ判るのは、九世団十郎への穂積一家の絶大な畏敬と信頼である。

「(団十郎の)鷺娘は相変らず実に面白し」(25・4・3)

「中幕酒井の太鼓は今日中の見物なり、団十郎の忠次は味に申し分なし。」(25・6・5)

「団十郎の大判事、弁慶、入鹿、お三輪等事新しくほめんにも言葉を知らず。」(32・4・23)

この他にも、たとえば一足先に芝居を見た夫から「清正および道成寺は実に面白きよし。」を聞いて(29・2・2)、一週間後に夫妻揃って歌舞伎座を見物、「云ふまでもなく団十郎の加藤は実に感に堪へたり。……道成寺の踊り、いつもながら真におもしろく、皆人われを忘れ酔へるが如し。七年前よりも若やぎて見えたり。」(29・2・9)と感激している。

前述した通り、陳重は明治一九年八月、末松謙澄の主唱で発足した「演劇改良会」のメンバー(和田垣謙三、桜井錠二、菊池大麓らも会員で、穂積夫妻の観劇人脈と重なる)であり、この関係で団十郎とも個人的に面識があったようだ。たとえば、「日記」によると明治三二年五月一六日、イタリア公使館で団十郎・尾崎紅葉と同席した陳重は、六月二五日には茅ケ崎の団十郎別荘に和田垣、紅葉、長田秋涛らとともに招かれている。また明治三四年四月三日夫妻で歌舞伎座に出掛けた際、「旦那様堀越に手紙遣され、ボン氏(ドイツの俳優)に送るべき写真求め給ふ。甘輝に扮したる写真の裏にボン氏へ贈る旨をしたためたるを送り越したり。」とある。二人の交際が伺える箇所は日記ではこれだけだが、陳重の団十郎への親近感が歌子にも影響したことは想像に難くない。

茅ヶ崎の団十郎別荘にイタリア外交団招待

前列中央団十郎、向かって右隣穂積陳重、右端長田秋涛

後列右から神田乃武、尾崎紅葉。左端和田垣謙三

(市川三升「九代目団十郎を語る」〔推古書院 昭和25〕より)

「訥升の恋の手習ひ思ひし程は上手ならず。山尽し以下は混雑するのみにて一向重みなし。花道の踊り、団十郎のを見ていつも面白きものならんと思ひ居りしは誤りなりけり。」(34・3・21)あるいは「左団次の知盛予想よりも猶あしく高尚にもなく情もうつらず、大に不足なり。これに付ても団十郎の十二、三年前演じたるは最上なりしに、再び見る事を得ざるは残念なり。」(35・1・19)という記述からは、彼女にとって団十郎の芸が絶対的規範であったことをうかがわせる。「ともかくも同優(団十郎)出れば演劇総体品格上がる様にて面白かりき。」(33・11・23)とまで言い切っている。

では一方の雄、五世菊五郎についてはどうか。「さすがの名人と感服の外なし」(33・10・28)と技量は高く評価しつつも、団十郎に比べて個々の舞台についての評はかなり辛口である。

「(牡丹燈篭)菊五郎の孝助始め皆々役にはまらず。あまり面白くなく、見物中度々あくびをなし、時々居眠りする程なり。」(25・7・18)「菊五郎のふか七、富樫等は自分等には左団次に数等劣るが如く見えたり。定高も十分とは思はねど、外に人なければすべなし。」(32・4・23)というのはまだしも、「菊五郎の勘平は、人は何とも云へ我々には殊にはまらぬ役と思はれたり。」(32・5・28)「菊五郎の権太は少しく滑稽にすぎて真にせまらず。」(29・1・12)などという記事に接すると、さすがに戸惑ってしまう。権太、勘平といえば、五代目がセリフまわしから居所、煙管の持ち方まで型を練りに練った傑作であり、現代においても音羽屋型が神聖視されているのは周知の通りである。歌子の団菊の対照的とも言える評価はどこに起因するのであろうか。

歌子は、明治二九年三月十日、夫妻で明治座に出掛ける。「(寺子屋の)団十郎の源蔵はこしらへあまりふけすぎし様なれども動作は真に迫り申分なし。……(秀調の戸浪は)実に芝居とは思われず。団十郎の源蔵とは誠によき一対の夫妻なり。かかる芸は毎日見るともあかざるべし。」と例によってまず団十郎に賛辞を呈したあと、菊五郎については「松王中々よけれど、顔立ちと声いきなるが不足なり。首打つ音の聞ゆる件はあまりさわぎすぎてよからず。」となかなか手厳しい。その月の一五日、こんどは陳重が単身で明治座へ行く。前回中座したため、「寺子屋」が見られなかったのだ。「お説には菊五郎松王は形容ばかり主として精神に乏しく、親子の情は幾分見ゆれど忠臣の心事は少しも解せざるが如し。菅秀才われにかはると知るならば云々の処にては、感涙肝に銘ずるの状なかるべからざるに、只手をつき平伏するのみなるは実に馬鹿なるが如く、大不出来なりと仰せらる。源蔵夫婦は真に無類なり。」とここでも陳重の評という形で菊五郎はバッサリ斬り捨てられている。

この一連の「寺子屋」評に、穂積夫妻の団菊観が凝縮されている。二人が団十郎の芸に心酔したのは、第一にその「肚芸」であった。歌子にすれば「忠臣の心事」を派手な芝居がかった演技でなく写実的な心理描写で「実に芝居とは思はれず」「感涙肝に銘ずるの状なかるべからず」演じる団十郎にくらべて、菊五郎は「顔立ちと声いき」なのが「形容ばかり主として精神に乏し」く映る。

「菊五郎の猿廻し与次郎は、……あまりにこまかすぎてめまぐろしきが如し。原作の与次郎は愚直なる処いと面白きキャラクターなるに、菊五郎は中々利口にて、殊に終りの母親の嘆きまで独りにてはたらき、母は何も知らざるが如きは、あまり造りすぎて宜しからず」(29・3・10)

今尾哲也は言う。「前近代の歌舞伎が追究してきた〈動き〉の定型を完全に拒否するところから(団十郎の)〈動かない〉腹芸は出発した。」(註5)と。団十郎を規範とする歌子からすれば松王ばかりでなく菊五郎の権太や勘平も「造りすぎ」で「めまぐろし」い、「前近代の歌舞伎」だったのではあるまいか。

これからの俳優評の証左となるのが夫妻の歌舞伎狂言の好みである。長男重遠は『復讐と法律』序文の中で「追懐といえば、故人(陳重)が我国の敵討物語に特別の興味を有したことが思い出される。『忠臣蔵』や『曽我』の芝居が好きだったというような平凡な事柄は暫く措いて、故人の蔵書中には左の如く多数の珍しい敵討物語本が蒐集されている。」(註6)と記しているが、元宇和島藩の国学者の家に生まれた陳重の好みはもっぱら忠臣義士烈婦の登場する時代物であった。元幕臣渋沢栄一の娘である歌子もその例に漏れず、儒教的倫理観を一つの座標軸に歌舞伎を評価しようとするから、当然劇評も時代物中心となる。重遠の回想に再度耳を傾けよう。

「ここに一つ両親の主義主張がある。それは芝居を見せるのも教育のため、ということであった。それ故、小学生時代から中学

下級時代までは、これから先は子供の見る芝居ではないとばかりに途中で追い出されてしまう。……そこで多くの場合、一番目

の時代物と勧進帳というような中幕、すなわち団十郎の出し物ばかり見ることになり、菊五郎はその相手役のみで、五代目おは

この江戸前の世話物は見そくなってしまった。これだけは今になって少々うらめしい。」(註7)

穂積重遠著「歌舞伎思出話」(大河内書店 昭和23)

実際、日記を読むと「河内山の狂言中見るにたへざる所あり。」(23・11・30)「三人吉三は品あしき狂言なれども名作にて」(32・1・29)「鼠小僧は見物するもはづかしき程徳義にもとりたる作なり。」(34・1・20)「二番目御所五郎蔵、今時かかるばかばかしき芝居を長々と見する、苦々し。」(38・4・15)と世話狂言は型なしである。「芝居は教育」と考えている彼女としては、世話狂言の大半は「品あしく」「ばかばかしい」ものであったから、その旗手菊五郎への評価は団十郎に比し厳しくならざるを得ない。

とはいえ、歌子を単純な演劇改良論者と決め付けるのは誤りであろう。彼女は一方で旧弊打破に快哉を叫び、たとえば川上音二郎の劇場改革に「場内に食物を持ち込ませざる等諸事事務は改正出来、大にこの点宜しく、先づれこれだけ改良出来しは感心といふべし。」(36・11・6)と記す半面、源之助や又三郎など小芝居に足しげく通い、そこに象徴される旧き歌舞伎に限りない愛惜の念を持っていた。そうした内面の複雑さは団十郎の「活歴」に代表される新機軸への評価にも現れている。「高尚癖はやめてカッポレでも踊れ」と冷笑され観客にとうに見放された活歴に、団十郎は依然執着していた。

「求塚は芸は皆よけれども作中位なり。女楠は教訓の場より思いの外宜しからず。やはり作よからぬゆへならん。団十郎の芸の中にては不出来の分にて十八番とするには足らず」(25・4・3)「(道成寺の)ピヤノは三味線をけしてよろしからず覚えたり」(29・2・9)このほか、日記の随所に、団十郎のブレーン福地桜痴への酷評を見出だすことが出来る。歌子は、団十郎の高尚な芸は評価するものの、桜痴に代表される「活歴」に関しては「演劇脚本の著作をして、栄誉ある業たらし」(演劇改良会趣意書)めているとは到底思えなかったのであろう。

「活歴」への懐疑と菊五郎=世話狂言への否定的評価。歌子の歌舞伎観に於けるこれらの矛盾に、明治演劇史に内在する近代と前近代の相剋を見るのは筆者の穿ちすぎであろうか。

明治三六年九月十四日、歌子は日記に記す。「市川団十郎事養生不叶、昨十三日午後二時茅ケ崎別荘に於て死去なしたる由。

深見草枯れにし後は咲く花も なしの園生の春をいかにせん あはれあはれこもわざおぎの夢にして やがてうつつにかへらましかば」

菊五郎の死については「終に養生かなはず今朝死去なしたる由」(36・2・18)と淡々と記すに止まっている。

四

ここでは、歌子の「団菊以後」に就いて触れる。

明治三十年代、団菊両雄の芸に老いと衰えが目立ち始めるのに伴って、穂積夫妻の明治座通いの回数が増えていく。お目当ては言うまでもなく初世左団次である。

「村井長庵は思ひしより面白かりけり。左団次の久八特に上出来にて涙を催したり。」(32・6・16)「(左団次の)丸橋忠弥は、もとよりさあるべき事ながら、……堀端もたても申分なく、実に妙技と感ずる外なかりき。」(35・5・4)と歌子も概ね左団次に好意的である。左団次は団菊の様な巧巧派ではなく、茫洋とした柄で押していくタイプであったから、陳重も歌子もそうした男性的な芸風に魅かれたのであろう。特にこの「丸橋忠弥」の場合、陳重は五月四日、一一日、二〇日と三回も観劇しており、相当気にいっていたようである。しかし左団次は必ずしも良い脚本と作者に恵まれていたとは言えず、「左団次程の名優も少しも学識なきゆえ、かく筋の通らぬ物をのみ演じおり、名技をあらはす事出来ぬはあはれむべし。」(33・3・21)とあるのをはじめ、歌子は明治座座付作者の無能を何度も詰っている。

彼女がもう一人高く評価した俳優は、四世福助すなわち後の五世歌右衛門である。彼は例の天覧劇で団十郎の弁慶で義経に抜擢されるなど、一貫して団菊の相手役を勤めてきた。「福助の浮田秀家、勇将とは見へざるも品格高く、役者のまねするとは思はれず。」(25・11・5)「福助のあこやいとよろしかりしよし」(29・11・14)「福助の滝夜叉は理想通り猶あまりありと云ふべく、此上もなき美形の女丈夫を写し得たり。」(34・3・3)と、団十郎に次ぐ高い評価を与えている。福助の高尚典雅な芸風から、歌子は彼を団十郎の芸の継承者に擬していたのであろう。それだけに、彼が次第に宿痾の鉛毒に侵され自由がきかなくなっていくのを惜しんでいる。

このほか、後年大正・昭和の劇界を担う名優たちは「日記」の中では皆若々しい。

後に南北物の復活などで大きな足跡を残した二世左団次も、当時は「莚升のわるさ非常のものにて、実に近頃のお笑ひ草なり。」(36・2・1)「由良助、話にもならぬと仰せらる。」(38・11・17)と手厳しく批判される御曹司だったし、十五世羽左衛門も歌子にかかれば「船弁慶、不出来といふもあまりあり。力もはからずかかる大物を出せし事かたはらいたし。」(36・11・1)と一刀両断である。二世延若は「羽織落としといふもの、格別面白からねどかかる芸は東京役者には出来ず。」(33・11・11)とまずまずだが、同じ大阪勢でも我当(のちの十一世仁左衛門)については、「(紙子仕立両面鑑の)老人は大阪風の一寸よき処あり。突ころばしは通常、番頭の道化は大に拙なし。芝翫の嫁お松、市蔵の番頭、我当の相手には勿体なき程なり。」(36・11・1)と冷淡である。当時彼は団十郎亡き後歌舞伎座の招きで東上したばかりだったが、松居松葉らが「かつて団十郎を非難した我当を招聘するとは何事か」と大々的に論陣を張っており、団十郎贔屓の歌子としても心中穏やかではなかったのかも知れぬ。

五

明治四十二年十一月、都新聞前で伊藤博文の葬列を送る「団菊以後」の俳優たち。

五代目歌右衛門(当時芝翫)、二代目段四郎、七代目中車(当時八百蔵)、三代目

歌六、六代目梅幸、十五代目羽左衛門。

若き菊五郎・吉右衛門。少年時代の三代目左団次(男寅)、五代目福助(児太郎)。

昭和七年まで長命した歌子の眼に、彼らはどう映ったのか。

(演劇界増刊「歌舞伎読本2」より)

以上、九世市川団十郎、五世尾上菊五郎への評価などを中心に、歌子の日記を駆け足で辿った。日記には歌舞伎以外にも、たとえば川上音二郎による『オセロ』『アマチヤントオブヴエニス』『ハムレット』の上演、坪内逍遥『牧の方』初演、文芸協会の『妹背山』、高麗蔵の『露営の夢』など、それぞれどれを取っても演劇史にとってエポックメーキングな舞台の劇評が記されている。また、歌子の実家渋沢栄一邸では「綾瀬の寺子屋、円朝の人情話」(23・7・15)など名人上手による豪華な余興が度々催されており、「演芸・邦楽と明治財界」の機微をうかがわせてくれて面白いのだが、いずれもここで詳しく触れる余裕はない。興味がある方は是非日記をお読み頂きたい。

日記を通読して見て印象深かったのは、歌子の歌舞伎への瑞々しい感性である。彼女は単なる見巧者に陥らず、自己の感性に忠実に俳優の芸とドラマ全体に対して良いものは良い、悪いものは悪いと明確に価値判断を下しており、読んでいて痛快ですらある。彼女の日記は立派に近代的認識に立った一個の「劇評」であり「文学」たりえていると思う。そうした意味からも、日記の翻刻が明治三九年で終わっているのはいかにも惜しい。穂積陳重はその後「帝国劇場」の開設にどのような形で関与したのか。「話しにならぬ莚升」は自由劇場のボルクマンでどの様な飛躍を遂げたのか。そして市村座の菊・吉の火花散る競演は歌子の目にはどう映ったのか。……

答えは全て、残りの日記に綴られていることであろう。「続・穂積歌子日記」の刊行が切望される所以である。

注

(1) 陳重の伝記については、穂積重行「明治一法学者の出発 穂積陳重をめぐって」(岩波書店1988)、陳重著「法窓夜話」(岩波文庫1980)解説(福島正夫)、陳重著「復讐と法律」(岩波文庫1982)解説(杉山晴康)に詳しい。また、歌子の伝記については「歌子日記」の重行の解説を参照。

(2) 穂積重遠「歌舞伎思出話」(大河内書店1948)P3。重遠のこの著書と歌子日記を併読することで、穂積家と歌舞伎の繋がりがより理解できる。なお、重遠にはこのほか「独英観劇日記」(東宝書店1942)の著書がある。

(3) 重遠前掲書P1。

(4) 重遠前掲書P10。

(5) 今尾哲也「変身の思想」(法政大学出版局1970)所収「団十郎と活歴」P228。

(6) 前記陳重「復讐と法律」P9。

(7) 重遠前掲書P3。

付・穂積歌子観劇年表〜「穂積歌子日記」に依る

*HP化にあたって、新たに図版を付した。

なお、その後「穂積歌子日記」を活用した主な論考として、漆澤その子「九代目市川団十郎年譜」(「歌舞伎 研究と批評22」)、佐野眞一「渋沢家三代」(文春新書・平成10)、前坊洋「西洋料理起源」(岩波書店・平成12)を挙げておく(2002.4.1 犬丸治)