饒舌な色たち 歌舞伎色彩断章 犬丸 治

TBS「新・調査情報」2000/1−2 21号 特集 色いろいろ

一、「ただしんこ」の幕

歌舞伎と色について語り起こすには、「仮名手本忠臣蔵」が相応しいだろう。

元禄十五年の赤穂浪士の吉良邸討ち入り事件は、浄瑠璃・歌舞伎に様々な形で潤色されたが、「仮名手本」はいわばその頂点、否、歌舞伎の頂点とも言ってよい作品である。我々が日頃大石内蔵助だと思っているイメージは、実は「仮名手本」の「大星由良助」という劇中人物のフィルターを通して形成されたものであり、義理・忠義・人情等様々な美意識はこの劇で完成を見た。初演後二百年を経た今も、我々はこの作品から自由ではなく、「忠臣蔵遺伝子」が体内にしっかりと組み込まれているのである。

「忠臣蔵」全十一段の発端は「大序」と呼ばれる。大作の開幕に相応しく、鶴ヶ岡八幡宮の森厳な神前である。その為か、開幕の時柝を打つ数は四十七でなくてはならぬとか、幕が開いたら「東西」の掛け声を七回・五回・三回に分けて掛けるとか、煩いしきたりが山程ある。それだけ、儀式性の濃い幕なのである。

舞台には、中央に黒の大紋素襖の高師直。実説の吉良上野介。黒が手強さと飽くなき権勢欲を象徴する。その横に、狩衣の貴公子・足利直義。上手に玉子色の素襖の塩冶判官即ち浅野内匠頭。玉子色が、そのままおっとりとした気品に繋がっている。下手には浅葱色の素襖の桃井若狭之助。血気溢れる正義漢である。義太夫が荘重に事の由来を語り起こすに連れて、低頭していた登場人物一人一人がゆっくりと身を起こす。この芝居は元々人形浄瑠璃であり、木偶に魂が吹き込まれる瞬間をも象徴する技法である。同時に、簡潔な舞台装置のなかで、黒・玉子・浅葱の三色が、ゆっくりと自分を主張しはじめる。

幕内ではこの大序のことを「ただしんこの幕」と呼ぶそうだ。最近では縁日位でしか見かけなくなった「しんこ細工」。子供相手に花や鳥、人物の形に似せて作って売っていた細工菓子。その中でもただしんこは「べつに手でこねて何物かの形を作ったものではなく、いろいろな形のしんこを経木の上にならべて、油絵の具のパレットのようにしたもの」(戸板康二「忠臣蔵」)で、廉価だったという。師直の黒、判官の玉子、若狭助の浅葱が、ただしんこそのものに見えたのであろう。

「ただしんこ」の譬えは、この幕のみならず、歌舞伎と色全体の関係に置き換えられると思う。同時に、歌舞伎の持つ祝祭空間としての卑俗な魅力を良く伝えている。歌舞伎程、色について揺るがせにしない演劇というのは稀有ではないだろうか。豪華絢爛・満艦飾の舞台は言うに及ばず、うら寂しい世話場ですら、必ず一つの色が隠し味として生きている。

やはり「忠臣蔵」で市川右近が余りやらない上方型で六段目・勘平腹切を演じた時のこと。舞台は山崎の百姓貧家。義母に舅殺しと詰られ、悩乱の極にある勘平の元に、かつての朋輩である二人侍が訪ねてくる。武家の作法に則り紋服に着替えようと押入の葛籠を開けると、出てきたのは先程祇園に身を売った女房お軽の腰元時代の矢絣。鮮やかな紫色で、一瞬、殺風景な灰色の舞台に花が咲いた様であった。結局勘平は申し開きの為に切腹するが、終幕絶命するまでその矢絣は観客の視野の中にあった。矢絣はいわば二人の青春の形見であり、不義のために大事に居合わせなかった痛恨の淵源でもある。紫の色ひとつが、お軽勘平のテーマを鮮やかに浮かび上がらせた。状況は全く違うが、どこか「天国と地獄」の煙突の煙を連想させる手法である。

歌舞伎即「古色蒼然」と嗤うなかれ。むしろその「古色」にこそ、色彩の飽和状態とも言える現代の私たちへの処方箋が隠されているかも知れないのだから。

二、鶸色の記憶

「鶸色」。「ひわいろ」と読む。

金翅雀とも書くスズメ目の小鳥・鶸は、旧く「枕草子」に都鳥と並んで登場する。その羽の色から採られたのだが、黄緑と黄色の間とも言うべき、実に微妙な色調。「日本の伝統色」(財団法人日本色彩研究所編 読売新聞社)という娯しい本があり、緑だけで萌葱・山鳩色・常盤色・海松色・青磁色など二十種類が列挙されている。その中で「鶸色」と名付けた先人の感性には脱帽するしかない。

私がこの色の名を初めて憶えたのは、歌舞伎「御存鈴ヶ森」であった。御存知と言われても、「お若いの、お待ちなせぇ」とか「雉も鳴かずば撃たれまいに」の名セリフはもはや死語だろう。かつては、筆禍で訴えられた記者が「記事も書かずば打たれまいに」と洒落ていた幸福な時代もあった。

閑話休題。美少年で無類の剣の使い手白井権八が、悪人の叔父を殺して国元因幡を出奔、江戸へ向かう。ところが鈴ヶ森では、手配書から権八東下を知った大勢の雲助共が待ちかまえており、権八はやむなく闇夜の中彼らを斬り倒す。その手並みに惚れ込んだのが侠客幡随長兵衛で、二人は江戸での再会を約して別れる。「東海道四谷怪談」の作者・四世鶴屋南北の長編「浮世柄比翼稲妻」の一場面が独立したものだ。

この漆黒の闇の惨劇に浮かび上がるのが、前髪、鶸色の着附に御納戸献上の帯(黒の着附の演出もある)という権八の出で立ちである。巣立つ寸前の小鳥の初々しさ。中国筋から江戸に初めて下った若者の野暮ったさとナイーブさ。血まぶれた殺戮の後の昂揚と、匂い立つ若衆の色気。今の舞台からは想像もつかないが、長兵衛が権八に「惚れ込ん」だのは、男色故であるのは周知の事実であった。美少年・権八のイメージが鶸色と重層化していく。或いは、権八と言う役柄「若衆方」を示す記号が、鶸色だと言い換えても良い。

同じ「鈴ヶ森」で思い出されるのは、戸板康二が昭和十七年に書いたエッセイ「紅絹の色の記憶」である。

少年期市村座で観た、新派の河合武雄の権八の、紅絹の紐附(股引)の「濃い色彩が、目に残って、どうしても忘れられぬ執拗な印象となった」というのである。前にも記した様に、この芝居の設定は闇夜である。夜は、舞台後方に降ろされた「黒幕」によって示されるだけ。その前で繰り広げられる権八と雲助の立ち回りは、血糊も使わず、作り物の片手が落ちたり顔が殺げたりと、コミカルに様式化されている。観客たちの網膜には、黒を背景に蠢く権八の鶸色の着附と紅絹の紐附が、唯一の彩りとして鮮やかに焼き付くことになる。ここで紅は、権八という男の血気の記号ばかりではない。「血糊のない殺し場」という禁欲に抑圧された観客の刺激を、若衆の色気に対する「性欲」に置換していく役割も果たしているのだ。

恐らく、その様な効果は周到な計算によってなされたものではなく、役者一人一人の鋭利な感性の累積であったろう。そのさりげなさが、歌舞伎という演劇の凄みとも言える。

三、饒舌な黒

歌舞伎の世界では、役者を良く渾名・通称で呼ぶ。坂東三津五郎の場合は、文化文政時代の名優・三代目は住居の地名から「永木の三津五郎」。四代目は中風で「ヨイ三津」、六代目は痘痕で「あば三津」。その伝統からか、先年奇禍で急逝した八代目は「フグ三津」という有り難くない名を冠せられてしまったが、生前は多数の著書をものし、博学多趣味で知られた劇界きっての教養人であった。その彼の、ある座談会での発言が忘れられない。「だんまり」と呼ばれる、暗中で登場人物が宝物や密書を探り合う歌舞伎独特の技法についてである。

「暗闇というものが、江戸時代の人々の日常生活のなか、どれほど大きいものとして意識されていたか(略)。一町ごとに自身番の灯りがついているだけなんだ。ほかに灯が見えたら、それはお祭りかお通夜なんですね。それ以外にはない」(「季刊雑誌・歌舞伎」創刊号)。近代化の象徴である煌々たる照明が、役者の肉体に内在する「暗闇の恐怖」を脆弱化させ、歌舞伎の演技術を痩せ細らせた。しかしそれは歌舞伎のみの問題ではない。リアリティの喪失は、我々近代人の宿痾ではないのか。三津五郎の次の指摘は更に示唆に富む。

「ひとつまちがえば殺されちゃうんだ。だから暗闇なんですね。大道具でも、うしろが黒幕になっている。(略)どうしても黒でなければ実感がでないんだな。見えないことになっているんだから。絵が描いてあっちゃダメなんだ」(傍点筆者)。

黒は「見えない」と同義なのである。私が初めて歌舞伎を観たのは小学六年生の時。「東海道四谷怪談」大詰「蛇山庵室」で、お岩の亡霊に悩まされた伊右衛門(白鸚)と、佐藤与茂七(現幸四郎)が降りしきる雪の中で対峙する。とその瞬間、背後の黒幕が切って落とされ、一面の雪遠見が現れたのには息を呑んだ。その後「かさね」や「隠亡堀」で何度かこの演出を観ていくうち、気がついた。遠見や夜明けになったことをではなく、これまで漆黒の闇であったことを強調したかったのだと。

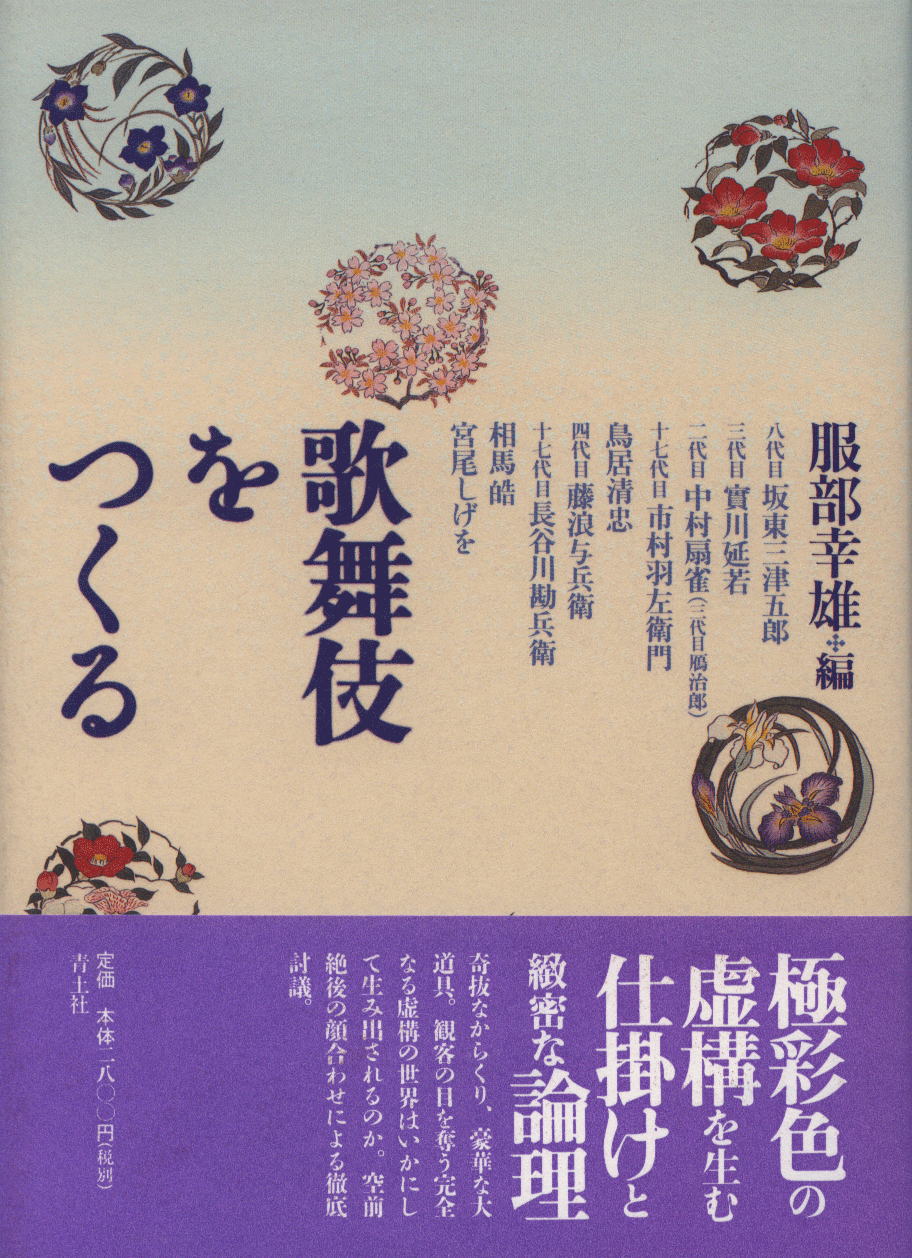

服部幸雄編「歌舞伎をつくる」(青土社 1999)

季刊雑誌「歌舞伎」に連載された座談会「新・御狂言楽屋本説」を

まとめたもの。八代目三津五郎が披瀝する該博な知識は、いまや

貴重である。

背後の黒幕以外にも、役者の衣裳・小道具の出し入れを手伝う黒衣(「くろご」と読みます。念のため)、あるいは登場人物が死んだときなど死体を片づける黒幕、鳥等が飛んでいる様に見せるために後見が持つ「差金」(「あいつの差金」の語源)は皆「見えない」のだ。時代物を見ていると、登場人物が立っていると、後見がすかさず黒く塗った高い椅子の様なものを差し出す場面に出会う。高合引というが、あれは「腰掛けていた方が見た目が良い」からであり、実際は目に見えない。つまり登場人物は立ったままとみなす約束なのである。

なぜ黒が「無」なのか。黒は黒であり、「無」はそれこそ無色透明というのが近代人の感覚だろう。前掲した座談会の中で、服部幸雄(現日本女子大学教授)は、真の闇の「あるけれども、見えない」状態の恐怖が「黒」=「無」に転化したのだろうと述べているが、うなずける指摘である。

「黒」は他にも、悪のイメージにも重ね合わされる。

黒の着付のニヒルな浪人・民谷伊右衛門などはその典型だろう。気の毒なのは「六歌仙」の一人・平安の歌人大伴黒主。「黒主」という名に加え、「古今和歌集」仮名序で「そのさまいやし。いわば薪おへる山人の、花のかげにやすめるがごとし」と評されたのが禍してか、歌舞伎ではたいがい謀反人である。「関の扉」という大曲では、はじめは関兵衛という「薪おへる山人」に扮して洒脱に踊り、正体を顕わしてからは黒い公家姿になる。

闇・無・悪。

黒という一色が観客の眼前に投げ出された途端、忽ち饒舌に語りはじめる。歌舞伎自体が饒舌な色彩の饗宴といって良い。 その宴への我々の招待席は、いつでも用意されているのだ。